Эдуардо Вивейруш де Кастру, Дебора Дановски. Прошлое еще предстоит

Перевод статьи Эдуардо Вивейруша де Кастру и Деборы Дановски из

Для Бруно

1.

В какой момент мы свернули не туда? Сложно не задаваться этим вопросом сегодня. Под «нами», конечно же, подразумеваем «nous autres», те цивилизации, которые оказались смертными, как сетовал Валери в 1919 году, употребляя множественное число в отношении сегодня уже единой европейской цивилизации, будущее которой было объектом его глубокой озабоченности. Сегодня это единство стало еще более очевидным и тревожно универсальным — техно-духовная монокультура вида. Потому что эта особая форма цивилизации, которая на протяжении многих веков считала себя «источником и целью истории», сталкивается с возможностью достичь не очень оригинальной «цели»: самоуничтожения, вызванного раковыми метастазами его техноэкономической матрицы и поддерживающего ее космологического воображаемого, другими словами, его космотехники и космополитики в смысле Юк Хуэя.

«Истоки истории и ее цель» — название знаменитой книги, в которой Карл Ясперс выдвигает концепцию «Осевой эпохи», периода, после которого у всех видов начнется не только общая история, но и единая судьба. Этим термином Ясперс обозначал промежуток между 800 и 200 гг. до н.э., в течение которого Евразия стала свидетельницей становления Конфуция, Лао-Цзы, Будды и Зороастра, великих еврейских пророков, а также греческих поэтов, историков и философов. В этот период «родился человек, каким мы его знаем сегодня». Все до- или послеосевые культуры постепенно поглощались осевыми под страхом исчезновения; в двадцатом веке, полагал Ясперс, последние «примитивные» народы, наконец, приближались к вымиранию.

2.

Мы не узнаем себя в доосевом человечестве, древнем или современном; великие архаические империи для нас как другая планета. «Мы бесконечно ближе к китайцам и индийцам, чем к египтянам и вавилонянам», — что не помешало автору подчеркнуть определенное «особое достоинство Запада». По его словам, Осевая эпоха создала универсальное «Мы» де-юре, но только в период техно-научной современности, которую открыли «тевто-романские народы», это «Мы» стало де-факто всеобщим, «действительно всеобщей, планетарной историей человечества».

Роберт Белла, один из историков культуры, принявших на вооружение тезис Ясперса, предполагает, что и по сей день «мы» живем за счет наследия, оставленного Осевой эпохой:

«И Ясперс, и Момильяно говорят, что фигуры Осевой эпохи — Конфуций, Будда, еврейские пророки, греческие философы — живы для нас, современны нам, в отличие от более ранних фигур. Наш культурный мир и великие традиции, которые до сих пор во многом определяют нас, берут свое начало в осевой эпохе. Ясперс задает вопрос, является ли модерность началом новой Осевой эпохи, но оставляет ответ открытым. В любом случае, хотя мы глубоко проработали осевые идеи, мы не переросли их, по крайней мере, еще не переросли».

Далее мы хотим выразить наше подозрение, что последние слова этого размышления — «мы еще не переросли их, по крайней мере, еще не переросли» — могут быть фатально ошибочными, или, скорее, их можно считать и истинными, но только если интерпретировать в пессимистичном ключе, как если бы они подтверждали замечание Латура, что «нет большего интеллектуального преступления, чем решать с помощью инструментов древнего периода проблемы настоящего».

3.

Давайте для начала примем в качестве аргумента общепризнанно противоречивый тезис об историчности «Осевой эпохи» или, по крайней мере, о ее типологической ценности. Гипотеза, которую мы представляем читателям, заключается в следующем: появление и популяризация в первом десятилетии века концепции антропоцена показывает окончательное устаревание теолого-философского инструментария, завещанного Осевой эпохой. При чем по тем же причинам, которые сделали его, как мудро заметил Бронислав Шерзински, «предвестником» эпохи антропоцена, которая, как известно, началась задолго до того, как получила название. Другими словами, если эпоха антропоцена имела среди своих условий возможности (conditions of possibility) культурные мутации, произошедшие в Евразии около трех тысячелетий назад, то концепция антропоцена, поскольку именует собой «тотальный космополитический факт» (в смысле Мосса) — экологическую катастрофу, экономическую трагедию, политическую угрозу, религиозный беспорядок — указывает на крайнее неудобство нашего осевого репертуара для осмысления эпохи, которую подготовили эти мутации. Вместо «поистине всеобщей» (опять же, речь об исключительно человеческой всеобщности) история стала «негативно всеобщей историей» антропоцена, времени, имя которого весьма двусмысленно отсылает к тому «человеку, каким мы его знаем сегодня». Ánthrōpos «Антропоцена» — это персонаж, возникший в Осевую эпоху.

Следовательно, в теоретических рассуждениях о причинах и условиях антропоцена стоит, может быть, вернуться намного раньше в прошлое, чем обычно, вплоть до границы между осевой революцией и предшествующими ей мирами, многие из которых, кстати, все еще настаивают на своем существовании в различных частях света, даже если их все больше и больше преследуют самозваные эмиссары ánthrōpos. В то время как непосредственные материальные (объективные) причины антропоцена возникли гораздо позже — давайте резюмируем их выражением «ископаемый капитализм», — антропологическая конфигурация, сформулированная в Осевую эпоху, находится в самом центре интеллектуальных условий возможности (духовных или субъективных условий, если хотите) тех объективных условий и, в частности, убежденности в «судьбоносной» природе последних*.

*У идеи вернуться на три тысячи лет назад, чтобы восстановить субъективные условия затруднительного положения антропоцена, есть несколько ярких предшественников. Подумайте о Диалектике Просвещения, где авторы решают выйти за рамки критики социального господства внутри капитализма и предпринять трансисторическую критику инструментального разума (Одиссей как первый буржуа!). Не говоря уже о Ницше и его археологии истины как ценности, деконструкции эллинского эквивалента «Моисеева различия», которое Ян Ассманн видит в авраамических монотеизмах. См. Ассманн, Цена монотеизма (Stanford University Press, 2013).

4.

Здесь нет места для обзора всех характеристик того, что многие историки называют «осевым прорывом», среди которых в том числе и сама идея прорыва, радикального разрыва с прошлым или, говоря короче, зародыша современной идеи революции (и, конечно же, наше собственное предположение об устаревании осевого наследия). Позвольте нам только выделить некоторые из выражений, которыми определяют «общий основополагающий импульс всех осевых движений»: «шаг к универсальности»; «освобождение и искупление специфически человеческого в человеке» (Ясперс); «эпоха трансцендентности»; «критическое, рефлексивное вопрошание актуального и новое видение того, что находится за его пределами» (Б. Шварц); «век критики» (А. Момильяно); «скачок в бытии»; «распад компактного опыта космоса» (Э. Фогелин); появление «мышления второго порядка» (Ю. Элкана); «теоретическая, аналитическая культура» (М. Дональд, Р. Белла); «отрицание авторитета мифического» (С. Эйзенштадт); «сила отрицания и исключения»; «антагонистическая энергия» осевых «контррелигий» (Ян Ассманн); «переход от имманентности к трансцендентности» (М. Гоше). И последнее, но не менее важное: давайте вспомним «прогресс в интеллектуальности», который Фрейд вслед за Кантом увидел в еврейском иконоборческом монотеизме, и веберианское «расколдовывание мира», растянутое назад во времени К. Тейлором и М. Гоше вплоть до Осевой эпохи и появления контррелигий трансцендентности, рассматриваемых в качестве необходимого шага в процессе секуляризации человеческих культур.

5.

Нетрудно заметить, что эти определения очень похожи на образ, транслируемый модерностью. Несмотря на то, что они окрашены большей или меньшей амбивалентностью (особенно ярко выраженной у Ассмана в его теории «Моисеева различия»*), они по сути позитивны, усматривают в Осевой эпохе первый шаг на долгом пути к освобождению — главное слово современности — человечества от примитивного состояния магической имманентности, от власти этого слияния с космосом, нарциссического и антропоморфного монизма, подчинения прошлому, мифического замораживания социального порядка. Состояние невежества, короче говоря, или структурного отрицания бесконечного потенциала вида к самоопределению, как с точки зрения его социально-политических институтов, так и его технической способности отрицать естественные «данности». Эволюционистская позиция большинства авторов очевидна, и предположение о необратимости «прорыва» практически единодушно. Возможно также не случайно, что некоторые из наиболее важных «осевиков» демонстрируют политическую и теоретическую ориентацию скорее вправо, чем влево**.

*различие между «естественными» религиями, тесно встроенными в язык и культуру носителей, и религиями откровения и Книги, которые становятся независимыми системами, способными кочевать из одной культуры в другую, быть политическими

**однако следует отметить, что прославление свободы как диакритического атрибута вида, признака его онтологической исключительности широко распространено по всему политическому спектру, включая, например, современных мыслителей «коммунистической гипотезы»

6.

Великий аттрактор этого идеологического созвездия, конечно же, «трансцендентность», идея, которая изобрела свой собственный антипод, «имманентность». Понятие трансцендентности, как хорошо известно, находится в центре экзистенциальной философии Ясперса; но в большинстве ссылок на Осевую эпоху она мобилизуется в менее конкретных направлениях. Изобретение трансцендентности обычно определяют, как установление иерархического разделения между внеземным и мирским порядками и последующее появление онтологического дуализма, которым отмечено все постосевое мышление. Это результат сочетания в середине первого тысячелетия до нашей эры политической и культурной напряженности и конфликтов, которые привели к тревожной релятивизации мирского порядка во всех его аспектах, что, в свою очередь, стимулировало разработку концептуального метаязыка (критическая рефлексивность, мышление второго порядка) и способствовали компенсаторному поиску абсолютного основания и горизонта спасения, оба из которых расположены во внеземном плане. То, что знаменует человеческую историю, начиная с Осевой эпохи и далее, станет проявлением трансцендентности как сверхчувственного и/или постижимого измерения, которое таит в себе высшую, неявную Истину с личной (Бог авраамических религий) или безличной (Парменидово Существо, современная Природа) сущностью. В некоторых версиях осевой революции трансцендентность приняла форму и порядок времени — как в случае христианства и многих его современных философских наследников — до такой степени, что пространство стало рассматриваться как языческое (следовательно, неверное) измерение par excellence: «Истина пространства есть время» (Гегель)*. Неудивительно, что такое метафизическое пренебрежение пространственностью приведет в итоге к серьезным последствиям, нашей нынешней смеси бессилия и безразличия перед лицом антропоцена, то есть нашей кажущейся неспособности перейти от «истины пространства» к истине в пространстве. Но мы забегаем вперед.

*Следует отметить, что время «осевых» культур задумано в соответствии с линейной и ориентированной на будущее схемой (земной или надземной), в то время как «языческая» пространственность будет ассоциироваться с примитивной циклической (следовательно, временно утраченной) темпоральностью.

7.

Недавно опубликованное историческое исследование Алана Стратерна «Неземные силы» (Unearthly Powers) берет за отправную точку явно заимствованную из «осевой» литературы дихотомию между двумя формами религиозности, которые он называет «имманентизмом» и «трансцендентализмом». Нас здесь не интересует специфическая проблема этой хорошо проработанной монографии, а именно — взаимодействие между политическими и религиозными факторами, которое привело к всемирной экспансии основных трансценденталистских религий (христианства, ислама, буддизма). Но его трактовка концепций трансцендентности и имманентности стала одним из источников вдохновения для настоящего текста.

Стратерн выдвигает три основных тезиса в поддержку исторического анализа, разработанного в «Неземных силах». Во-первых, с бескомпромиссно «натуралистической» позиции автор отстаивает идею о том, что имманентизм является нашим религиозным модусом по умолчанию, проистекающим из определенных «эволюционных черт человеческого познания». Это часть естественной культуры вида, «онтотеологический» момент pensée sauvage*. Отсюда следует, что сам имманентизм изначально имманентен нашему миру: рекурсивно имманентен, по крайней мере, до тех пор, пока не будет рефлексивно повторно присвоен определенными философскими и политическими контросевыми традициями. Во-вторых, трансцендентализм

*термин «la pensée sauvage» или «дикий разум» разработан Клодом Леви-Строссом в его одноименной работе и описывает недисциплинированную, внекультурную и донаучную (дикую) способность человека собирать структуры «из подручных средств», благодаря чему и возникаем мифологическое мировоззрение

8.

Для Ясперса и большинства «осевиков» (конечно, не для Стратерна) изобретение трансцендентности и все, что за этим последовало, является частью необходимого прогресса человечества, раскрытия потенциалов, которые выделяют его среди природы в целом. Однако все при этом сходятся на подтвержденном в «Неземных силах» понимании, что нет никакого непрерывного линейного движения от изначальной имманентности к конечной трансцендентности, но что постосевая история демонстрирует определенный переменный ритм, словно новаторские импульсы трансцендентализма мало-помалу нейтрализуются инерцией имманентизма, своего рода фрактальной энтропийной рутинизацией харизмы — хорошо известными рецидивами идолопоклонства, ритуализма и суеверия, атавистическим язычеством народных классов — и потому требуют периодических усилий в реформировании, аскетизме и очищении, старой идее «начать все заново». (Означает ли это, что трансценденталистская схема стрелы времени исторически подчиняется имманентистской идее временного цикла?)

9.

Диалектика между трансцендентностью и имманентностью, запущенная осевой парадигмой, приняла в период модерности каноническую форму различия между Природой и Культурой, и описанная выше нестабильность стала еще более неустойчивой при появлении «тотальных» космополитических последствий антропоцена. Эта нестабильность особенно проявляется в противоречивом чередовании предикатов трансцендентности и имманентности между порядками Природы и Культуры (или Общества), как показал Латур в своей книге «Мы никогда не были современными». Вот Культура становится новым названием человеческой трансценденции (душа божественного происхождения, модернизированная и интернализованная как практический разум или порядок Символического) и Природы — как ее имманентности (врожденная животность вида, от инстинктивного к когнитивному плану). А вот уже Культура становится областью имманентности (открытость миру, история как история свободы, героизм отрицания Данного), а Природа — областью трансцендентности (внешность и неосязаемость физической и биологической законности, история как механическая эволюция космоса). Таким образом, значения понятий трансцендентности и имманентности оказываются взаимозаменяемы — в приведенной выше характеристике мы могли бы перевернуть их — в зависимости от того, является ли то, что подчеркивается, первичной имманентностью Культуры Природе, которая затем принимает всеобъемлющую мантию трансцендентности (неотрансценденталистская позиция, как у Стратерна в отношении имманентной религиозности*) или вторичной имманентностью Природы Культуре, которая становится пара-трансцендентной силой для наполнения реальности смыслом (неоимманентная позиция). Это происходит

*В «Неземных силах» Стрэтерн отмечает, что определенные базовые ценности имманентной религиозности — богатство, плодородие, потребление, победа, мирской успех и т. д. — также доминируют в современном секуляризованном обществе. Тем не менее, научная культура, которую он допускает в своем анализе, с точки зрения важных эпистемологических аспектов является именно «несекулярной» в том, как она относится к идее Природы, которая является прямым наследием христианского трансценденталистского монотеизма.

10.

Синтез доосевого периода утратил свое и без того относительное равновесие с принципом translatio imperii, установив суверенитет полюса Природы и дав ему господство над порядком Культуры; поздняя социоконструктивистская реакция на этот поворот не смогла по-настоящему мобилизовать сердца и умы современников. Трансцендентный характер метафизического («религиозного») порядка был поглощен мирским («научным») порядком, создавая современную Природу как абсолютную онтологическую область, «внешнюю, единую, неодушевленную, бесспорную». Старые сверхъестественные ценности были конфискованы этой новой и истинной «Сверхприродой». Таким образом, фундаментальный жест модерности — это перетекание ассмановского «Моисеева различия» трансцендентности в имманентность — имманентность, полностью утратившую характеристики, которыми она обладала в доосевых мирах, и которые все еще остаточно сохраняет в постосевых мирах, а именно свое «компактное восприятие космоса» (Фогелин), свой демократический универсализм (Strathern), презрение к монотеистической нетерпимости (которое позже стало мононатуралистической нетерпимостью современных людей), прагматический скептицизм по отношению к «Моисеевым» определенностям (Ассманн) и основополагающие дихотомии, освященные евангелием трансцендентности, такие как дихотомии между телом и духом, человеком и внечеловеческим, субъектом и объектом, людьми и вещами. Эта первая имманентизация трансцендентности, начавшаяся в семнадцатом веке, в эпоху «Поисков Уверенности», в ответ на последовательные кризисы нестабильного синтеза (имманентизм и скептицизм эпохи Возрождения, Коперника и Галилея, религиозные войны), проявит себя по-разному в последующие столетия, на этот раз перетекая из сферы Природы в сферу Культуры — в различные направления философии, политической теории и форм религиозности*. С другой стороны, что очень важно, имманентизация трансцендентности как Природы метафизически детерриториализировала Культуру (которая потеряла свой религиозный балласт и стала своего рода свободно плавающей областью), вызывая освобождение или «растормаживание» мощных социокультурных сил, которые именно потому, что они «естественны» в смысле онтологической непрерывности с материальной средой, в которой они применяются (энергетический цикл Земли, биосфера), стали причиной того, что было названо антропоценом.

*Как заметил Гюнтер Андерс в Le temps de la fin (1972; L’Herne, 2007), разочарование, которое сопровождало вступительный жест современности, а именно крах геоцентрического образа, «должно быть был неприятным, но не фатальным», потому что был компенсирован новым антропологическим достоинством: абсолютизацией самой истории.

11.

Окончательный и более чем в одном смысле «финальный» провал современной идеологемы Природы и Культуры сигнализирует о том, что концептуальное наследие Осевой эпохи уходит в прошлое. Строго говоря, эта неудача означает конец любой надежды на реальную трансцендентность: никакой Бог не придет спасти нас. Обречены ли мы тогда на принятие окончательной имманентизации трансцендентности с торжествующим расколдовыванием мира, концом детства человечества (или его предыстории, сказал бы Маркс), то есть политическим господством над обществом и техническим суверенитетом над планетарной (и межпланетной) средой? Или же перед лицом пробуждения к «положению космологической исключительности» Гайи (Гайя — невероятная планета, созданная тем, что она создает сама, а именно Жизнью), мы должны предпринять рефлексивную трансцендентализацию нашей «старой антропологической матрицы» — «компактной» имманентности — в попытке интенсивной реанимации локального космоса (земли) с помощью контросевого перезачаровывания мира, неизбежно вторичного и несколько натянутого? Эта дилемма становится еще более сложной, когда мы понимаем, что привлекательность некоторых предложений по трансцендентализации имманентности, таких как теология «счастливой трезвости» — особенно авторитетная формулировка человеческой потребности превращать необходимость в добродетель, — кажется довольно бессильной перед лицом «антропологической» привлекательности религиозной реапроприации имманентизации трансцендентности, такой как неопятидесятнические теории процветания, или, что более серьезно, перед лицом неопровержимого требования материального освобождения со стороны обездоленных масс*.

*Теологии процветания, очень популярные и политически сильные сегодня в Латинской Америке (и в других местах), изначально ассоциировались с так называемым телеевангелизмом в США. «Отличительной чертой современной теологии процветания является чудесное качество благословения; материальное благополучие — это не просто… побочный продукт добродетельной жизни, но ipso facto сверхъестественный дар Бога верующим, мало чем отличающийся от других даров Духа, таких как глоссолалия или исцеление верой». Вирджиния Гаррард-Бернетт, «Неопентекостализм и теология процветания в Латинской Америке: религия для позднекапиталистического общества», Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies 42, no. 1–2 (2012): 23–24.

Что касается спроса на материальную эмансипацию, Чакрабарти сказал: «Основная причина, как пишет Ханнес Бергталлер, почему все кривые «Великого ускорения» все еще неуклонно направлены вверх — это распространение моделей потребления среднего класса по всему миру. Это «исторически унаследованное обязательство перед массами». Бруно Латур и Дипеш Чакрабарти, «Конфликты планетарных пропорций — разговор», в «Историческое мышление и человек», изд. Марек Тамм и Золтан Болдишар Симон, специальный выпуск, Journal of the Philosophy of History 14, no. 3 (2020): 31, 36.

12.

В заключение вернемся к приведенной выше цитате Гегеля: «Истина пространства — это время». Она вмещает в себе весь смысл философии истории, которая зародилась в Осевую эпоху и чьим наиболее успешным западным плодом было христианство и его многообразное культурное наследие. Неслучайно она почти буквально появляется снова в программном документе Папы Франциска, который, тем не менее, чрезвычайно чувствителен к («пространственной» по определению) проблеме Земли. В увещевании Evangelii Gaudium Франциск устанавливает четыре принципа, лежащих в основе любой возможности «мира, справедливости и братства». Первый как раз и гласит: «Время больше пространства». Следующий комментарий призывает к терпению и предупреждает, что

«…отдавать приоритет пространству — значит безумно пытаться удержать все вместе в настоящем, пытаться овладеть всеми пространствами силы и самоутверждения; это кристаллизация процессов и попытка их сдерживания. Придавать приоритет времени означает заботиться о запуске процессов, а не обладании пространствами. Время управляет пространством».

В энциклике Папы Laudato Si', документе, экополитическое значение которого невозможно переоценить, мы находим еще одно наставление касательно отклонений, которые угрожают всем благонамеренным осуждениям антропоцентризма: «Наши отношения с окружающей средой никогда не могут быть изолированы от нашего отношения с другими людьми и с Богом. В противном случае это было бы не что иное, как романтический индивидуализм, облаченный в экологические одежды, запирающий нас в удушающей имманентности».

Таким образом, превосходство времени позволяет ánthrōpos избежать имманентности, воспринимаемой как тюрьма. «Интегральная экология» Франциска уважает, несмотря на его отличительные усилия поставить дело земли в центр забот верующих, абсолютный доктринальный принцип спасительной связи между темпоральностью и внеземным, отношение, извлекающее, частично, но решительно, человеческий вид из земной имманентности и выделяющее его среди Творения.

Здесь уместно повторить озабоченность Латура по поводу вклада этой односторонней привилегии времени, которую мы обнаруживаем в философии истории, в безразличие или слепоту «nous autres, цивилизаций» в отношении космополитического вызова антропоцена: «Может ли на самом деле слепота этой цивилизации быть отчасти вызвана самой идеей “иметь” философию истории?» И он заключает тоном, который можно скорее назвать пожеланием, чем констатацией:

«Кажется, что все произошло так, как будто ориентация во времени была настолько мощной, что лишила всякого шанса найти дорогу в пространстве. Именно этот глубокий переход от судьбы, основанной на истории, к исследованию того, что,

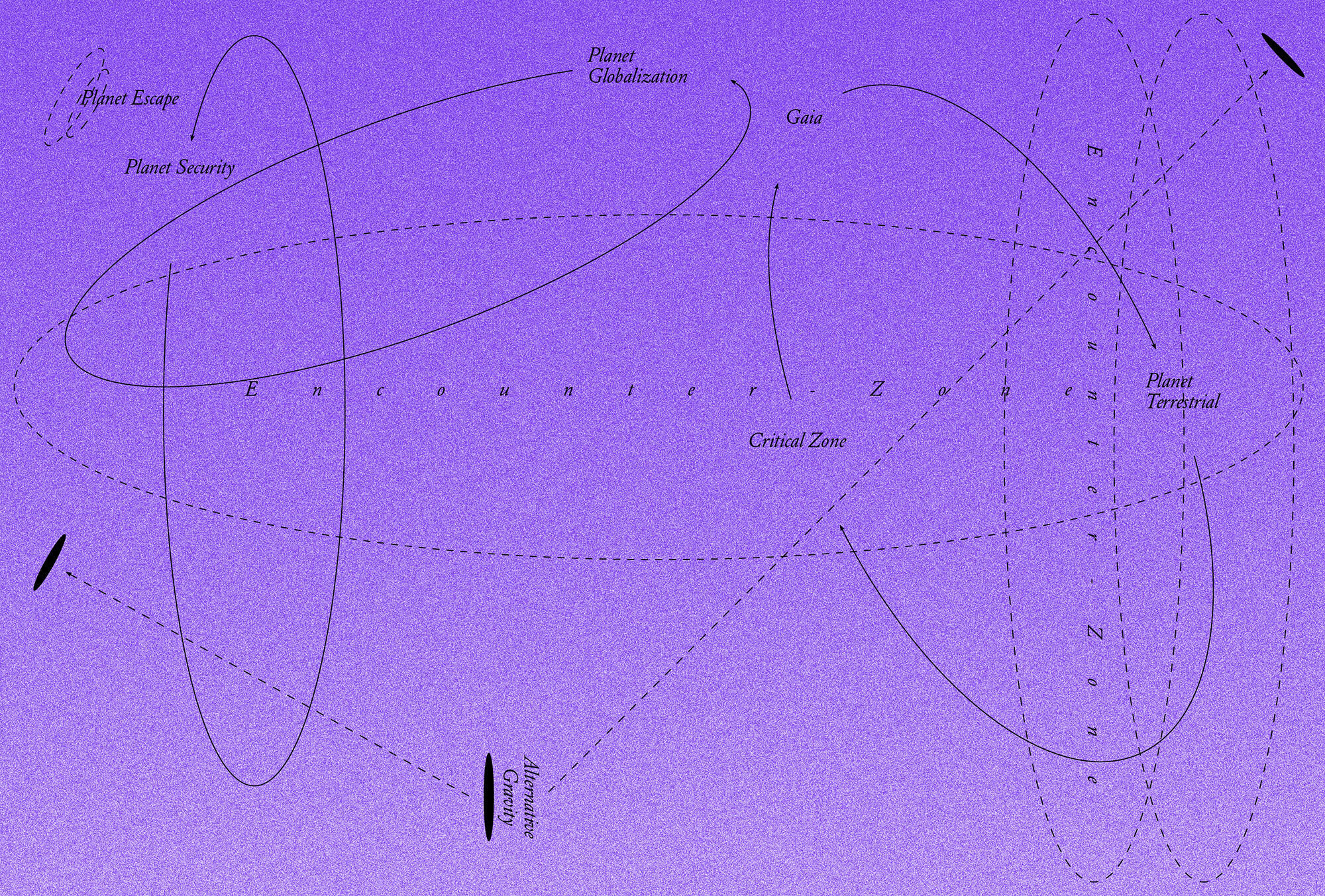

Иерархия между темпоральностью и пространственностью, установленная Осевой эпохой и гипертрансцендентализованная христианской эсхатологией, внедренной в западные философии истории (Карл Лёвит всегда был прав), эмпирически оспаривается обширным (имперским) и интенсивным (экстрактивистским) закрытием земных рубежей. Поэтому неудивительно, что антропоцен воспроизводит в осовремененных научных терминах «компактный опыт Земли» (локальный космос, критическая зона, всеобщий симбиоз как истина Жизни), и что последний требует «пространственного поворота» мысли. Таким образом, изначальная земля домодерных и внеосевых народов предстает как неожиданная альтернатива в рамках планетарного дифферендума*, предложенного Латуром. Разница между планетами Современность и Земное (Terrestrial), безусловно, темпоральная разница, но эта темпоральность оказывается странным образом зацикленной, как если бы она говорила: «Прошлое еще предстоит». Для планеты Современность предстоит, как выясняется, автохтонная, исконная земля, которая всегда здесь и была; это «good enough планета», которую политические действия должны cуметь вернуть с «поврежденной планеты», доставшейся нам от всех предыдущих планет.

Мы упомянули политические действия. Предлагаемая Андерсом перспектива «апокалипсиса без царства» как немыслимое Реального — в отличие от извращенной нереальности капиталистического «царства без апокалипсиса» и благочестивой фикции «апокалипсиса с царством» христианства — не предполагает квиетистского или фаталистического решения. Время конца — это время «конца мира» в пространственном, географическом смысле, который также есть у греческого термина эсхатон, — это предел расширения капиталистической космотехнической установки, а конец времени — это, сегодня, нарастающая деградация экологических условий, то есть условий, данных в земном пространстве; бесконечный финал. Кнопка тотальной ядерной войны Андерса уже нажата в том смысле, что катастрофа еще не наступила, но уже началась много десятилетий назад.

Больше нечего ждать, осталось только пространство. Разве kairós Пауля Тиллиха и jetztzeit Вальтера Беньямина не обозначают момент, когда «время становится пространством»? Когда время подвисло, история подорвана, и попасть в пространство можно только через действие? Время, когда борьба за землю означает, прежде всего, присоединение к борьбе безземельных народов, которые были и до сих пор подвергаются вторжению, уничтожению и лишениям со стороны безземельных людей, «Людей», встречающихся лицо к лицу с Гайей, людей Трансцендентности — «nous autres», Белых, как принято называть у многих коренных народов Америки, ну, Нас?

Итак, давайте закончим словами Дави Копенавы, шамана, политического лидера и представителя индейцев Яномами в Бразилии: «То, что белые называют будущим, для нас — это небо, защищенное от дыма эпидемии ксавара** и крепко завязанное над нами!»

*латинское слово, используемое в английском для обозначения международных территориальных споров; здесь отсылает к идее Латура, Чакрабарти и других авторов о наличии в рамках экологического дискурса слишком разных взглядов на Землю, словно мы живем на разных планетах (планета модерна, которая переживет беспрерывный прогресс; погибающая планета, с которой нужно сбежать на Марс etc), принятие чего должно послужить отправной точкой для новой дипломатии

**это слово яномами, обозначающее эпидемии, принесенные белыми