«Наступает момент тривиализации деколониальности»: интервью с Мадиной Тлостановой

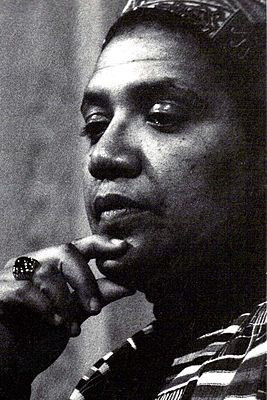

Организатор екатеринбургского фестиваля МЕЖА Егана Джаббарова поговорила с Мадиной Тлостановой — одной из крупнейших российских исследовательниц деколониальности. Полный текст интервью вошел в сборник «Деколониальность: настоящее и будущее», который выйдет в издательстве «Горизонталь» на следующей неделе. Здесь же мы публикуем сокращенную версию беседы.

ЕД: Мадина Владимировна, я очень признательна вам за возможность диалога, поскольку искренне восхищаюсь вашей не только научной, но и писательской работой. Мне думается, что наш разговор должен быть открытым и человечным, лишенным иерархичности, и я надеюсь, что мои вопросы окажутся интересными. Мне бы хотелось начать нашу беседу с разговора о вашей прозе, в частности, с рассказов. В вашем рассказе «Портрет неизвестной» болезнь становится, с одной стороны, метафорой империи, насаждающей свои порядки в Азии, с другой — напоминанием европейцу о нерациональности мира. Как вы воспринимаете нынешнюю пандемию? Что она меняет или может изменить?

МТ: Cпасибо за теплые слова, Егана! Мне очень приятно, что вы хотите говорить о прозе, а не только о научных исследованиях. Это совпадает с моим собственным внутренним интересом и расстановкой приоритетов на сегодняшний день. Что касается вопроса, то скажу так: пандемия дала мне очень мощный толчок в том смысле, что необходимость понять, что с нами происходит, потребовала художественной формы осмысления. У меня есть и статьи, и эссе на эту тему, но, на мой взгляд, именно литературная форма наиболее адекватна для осознания и понимания пандемии и того, что будет после. Оценить нынешнюю пандемию по-прежнему очень сложно, потому что мы находимся внутри, она еще не закончилась и неизвестно, когда и как закончится. И рассказ, который вы упомянули, как и еще несколько рассказов, написанных мной за последний год, — это как раз попытка осмыслить происходящее, в том числе путем таких вот исторических параллелей c другими пандемиями (испанкой, «русским» гриппом конца XIX века) или с другими болезнями (лепрой). В этом рассказе речь идет о реальной пандемии, сегодня практически забытой, о реальных событиях — например, о Всемирной выставке в Париже, — но, рассказывая эту историю, я просто акцентировала те моменты, на которые редко обращали внимание, связала факты посредством деколониальной оптики и разбавила вымышленными фигурами вполне реальные. Действительно, по иронии, дотянув, наконец, свой инструмент — железную дорогу до Бухары, — царская империя получила в результате быстрое распространение заражения загадочным гриппом, а затем теми же транспортными путями (морем, железной дорогой) вирус проник в Европу и дальше.

Кстати, по одной из вполне серьезных научных гипотез, это был вовсе не грипп, а коронавирус. Только другой, перескочивший на человека с крупного рогатого скота. Но эта реальная болезнь и вправду становится метафорой модерности с ее темной колониальной стороной, мрачной спутницей прогресса. Важно, что жизни и смерти коренных жителей Бухары во время пандемии остались неучтенными, и мы не знаем даже точно, сколько людей погибло, хотя даже примерные цифры чудовищны. Практически единственные документальные источники — это сводки военных врачей, которых вообще не интересовали местные жители, но только российская армия и немногочисленные тогда обитатели Новой Бухары — русские колонисты. Второй упомянутый вами момент — нерациональность мира, его необъяснимость и неспособность человека его понять, тщетность усилий придать всему смысл, найти во всем мораль, выстроить некую удобную историю награды и возмездия, которые человечество так любит. Это важно для понимания контекста эпохи и тоже имеет свою явную колониальную сторону. Ведь конец XIX века — это апофеоз рациональности, прогрессизма, идей роста и экспансии, местами уже начавших схлопываться в бездну иррационального, и к тому же это один из кульминационных моментов в истории колонизации мира и его раздела. Всемирная выставка в Париже — очень яркое отражение этого синдрома самоуверенности и мнимого всесилия человека.

Мне кажется очень ироничным, что уже через несколько месяцев после этого апофеоза модерной гордыни в Париже не хватало мест в больницах и умирающих лечили в палатках прямо в парках, некому было разносить почту, не хватало гробов и были закрыты все лавки и театры.

Теперь мы наконец добрались до сути вашего вопроса. Пандемия — это не поддающееся рациональному объяснению и пониманию событие. Современному человеку очень трудно придать ему смысл, и его сознание начинает искать уловки — всевозможные теории заговора, религиозные идеи возмездия за грехи или, в новомодном изводе экологического евангелия, наказания за антропоцен. Но ни один из этих нарративов не способен на самом деле объяснить пандемию в экзистенциальном смысле, который гораздо шире и глубже историй про летучих мышей, панголинов и лаборатории по производству бактериологического оружия. Мы еще не знаем, как на нескольких поколениях людей, чьи жизненные траектории оказались перерезаны пандемией, скажется этот опыт. Какой смысл они ему придадут. Каким вырастет родившийся в пандемию ребенок, который никогда не видел на улице людей без масок, какими будут воспоминания студента об университетских годах, проведенных в «Зуме», сойдет ли с ума человек, просидевший несколько лет в квартире, не видя живых людей, какой будет оставшаяся жизнь пациентов с долгосрочными ковидными последствиями и т. д. На эту тему — мои рассказы «Хиккикомори во время мора» («Наша улица»), «Фурия и варенье из жерделей» («Новая Юность») и еще один, который пока не имеет названия.

Опыт прежних пандемий, увы, показывает, что человечество их забывает довольно быстро.

И, уж конечно, ничему не учится (но было бы странно предположить что-то другое). Более того, именно иррациональность и необъяснимость, неуправляемость пандемии, возвращающая человека в беспомощное состояние, напоминающая ему о его скромном месте во вселенной, и является тем фактором, который способствует стиранию этого опыта из памяти, помещению его в капсулу, которую мы предпочитаем не трогать ради самой возможности продолжать жить дальше. У выжившего человека остается послевкусие радости от жизни в ее самых непосредственных повседневных проявлениях или, если человек зашел слишком далеко за черту, отделяющую этот мир от иного, тоска по смерти, утрата способности радоваться жизни. В смысле же человечества как коллективности пандемия должна была бы научить нас ценить какие-то подлинные вещи: сложную и хрупкую связь с миром и другими живыми существами, ответственность за то, что мы совершаем не только по отношению к ближним и себе самим, но и к дальним и незнакомым, давно ушедшим и еще не родившимся, осознание необходимости как можно быстрее превратиться из потребителей в тех, кто пытается сохранить в мире то, что еще можно сохранить и восстановить. Но этого, увы, не произошло.

ЕД: В рассказе также прослеживается мысль о губительности академии. Любопытно, как, по-вашему, должна выглядеть академия или институт знания в идеальном мире? И как будет называться, если мы откажемся от слов «академия» и «институт»?

МТ: На мой взгляд, академия как место производства и распространения знания давно и окончательно потерпела крах. И возрождать или улучшать там уже просто нечего. Нужно строить какие-то другие институты, причем не обязательно на руинах и пепле, оставшихся от университета. Вообще, я не любитель рисовать идеальные конструкции. Но в реальном, а не в идеальном мире будущего, на мой взгляд, обязательно появятся и уже появляются какие-то альтернативные начинания, явления, события, которые расшатывают монополию академии на производство знания, выламываются из глобальной системы образования и научных исследований и предлагают иные способы познания мира и себя самих. Прямо сейчас вместе с несколькими единомышленниками со всего света мы работаем над таким начинанием под названием «урмадиверситет» (урбанистический + номадический = урмадический + университет = урмадиверситет). Кстати, к вопросу о названии, это один возможный вариант. Но вообще придумывать названия заранее не стоит. Они сами придумаются, когда появится, что называть. Итак,

в урмадиверситете никогда не будет кампуса, аудиторий, укорененности в конкретном национальном государстве, зацикленности на устаревших дисциплинах и инструментальном и коммерческом понимании знания.

Знание, как известно, теснейшим образом связано с опытом, но современная академия об этом часто забывает. В урмадиверситете мы надеемся воссоздать такую логику, в которой сложные и важные для человечества проблемы будут решаться не в башне из слоновой кости, вдали и в отрыве от тех мест и ситуаций, где они ярче всего проявляются, а в процессе опытного реляционного коллективного производства знания и его претворения в деятельность группами ученых, активистов, представителей местных сообществ, художников, дизайнеров, архитекторов и т. д.

Важно, что в наши задачи не входит встраивание в существующую академическую систему. Наоборот, мы от нее всячески открещиваемся, мы не собираемся в будущем заманивать участников возможностью получить кредиты и баллы, примкнуть к

Любое самое хорошее педагогическое начинание также натыкается на всякие чудовищные болонские системы, кредиты, компетенции и т. д., выхолащивая из студентов зачатки критического мышления, превращая их в

Неолиберальный, или корпоративный, университет — это и вовсе бизнес-структура, где студент — это клиент, а преподаватель — обслуживающий персонал, а вовсе не мыслитель или ученый в подлинном смысле.

А в массовых дешевых вариантах — это фабрика, на которой клепают нехитрые изделия, вкладывают в них минимальный набор умений и навыков и выпускают в жизнь, ни разу не задумавшись о том, что образование — это еще и воспитание и формирование человека, гражданина и так далее. Поэтому я полагаю, что производство знания должно быть отделено от коммерции в любом виде, от всех этих безумных критериев эффективности и производительности.

На самом деле, если бы настоящие производители знания договорились и перестали следовать навязанной им безумной логике и, например, отказались бы публиковаться в рейтинговых, но донельзя коммерческих журналах и издательствах, популярность которых вообще-то ничего не значит и ни о чем не говорит, то ситуация бы изменилась. Но неолиберальный миропорядок status quo наказывает за такое поведение, а умереть от голода за идею сегодня мало кто готов. Это знаменитая «политика пустого живота», не больше и не меньше.

Увы, решить эту проблему отдельно от других, с которыми она тесно связана, невозможно. Потому что академия и институты производства знания — это часть огромной, неповоротливой и вышедшей из пазов глобальной мировой системы. Хотя она и находится на терминальной стадии, какое-то время еще протянет, а вместе с ней и академия, увы! Моя голубая мечта в этом смысле — уволиться из университета. Но пока я не могу ее осуществить, потому что надо на

ЕД: Применимы ли принципы деколониального эстезиса, о которых вы писали в книге «Деколониальность бытия, знания и ощущения», в частности, «пародия, ирония, утрированная и эстетизированная ностальгия, хиазм, наложение, расшатывание обшепринятых норм и правил, пограничное балансирование на грани трагического и комического, гротескное отчуждение и креолизация западных аллюзий», не только к визуальному искусству, но и к литературному творчеству? Какие авторы и произведения вам кажутся близкими деколониальному эстезису?

МТ: Безусловно, все это имеет место в самых разных видах искусства, включая и литературу, и синтетические искусства, такие как театр и кино. Примеров достаточно много, хотя они не обязательно складываются в особую, целиком деколониальную поэтику, свойственную тому или иному автору.

Я имею в виду, что вряд ли есть писатели или художники, которые бы полностью следовали только принципам деколониального эстезиса.

Тем более что сами эти принципы достаточно подвижны и открыты. Мне, прежде всего, приходят на ум двуязычная поэзия и лирическая проза чиканы Глории Ансальдуа, поэзия и особенно автобиографическая проза ямайско-американской феминистки Одри Лорд, романы ямайской же авторки Эрны Бродбер, выросшие из ее социологических исследований, особенно «Миал», музыкально-поэтические миниатюры представительницы коренного народа миссиссогов из Канады Леан Бетасамосаке Симпсон, поэзия гаянского автора индийского происхождения Дэвида Дэбидина, романы южноафриканского писателя Ахмата Дангора «Проклятье Кафки» и особенно «Горький плод», романы франко-сенегальской авторки Мари Ндьяй, автобиографическая проза и эссеистика еще одной карибской писательницы Мишель Клиф, произведения нигерийки Чимаманды Нгози Адичи и особенно ее роман «Половина желтого солнца», рассказы и романы мексикано-американской авторки Сандры Сиснерос. Можно продолжать этот список еще очень долго.

ЕД: Как отличить реэкзистенцию А. Альбана от самоэкзотизации как авторской стратегии? Не секрет, что сейчас наблюдается рост интереса к деколониальной повестке, но, к великому сожалению, об этом пишут и говорят, как правило, в узких кругах университетской или творческой интеллигенции, вновь отбрасывая субалтернов, носителей опыта и знания. Кроме того, многие сейчас используют само понятие «деколониальность» как признак своего интеллекта или начитанности либо как инструмент самореализации. Как мы можем отличить художника, сознательно реконструирующего прошлое, и художника, активно самоэкзотизирующего себя в угоду европейскому зрителю?

МТ: В вашем вопросе соединено множество разных вещей. Давайте попытаемся разобраться. Мне кажется, что самоэкзотизация и деколониальность — это вообще никак не пересекающиеся стратегии. И стоит человеку открыть рот, что-то написать, создать — все сразу становится понятно. Впрочем, возможно, и не всем. Я это вполне допускаю. Самый простой признак для меня — это хочет ли человек встроиться в систему модерности/колониальности или размежеваться с ней. Важно ли ему добиться успеха в этой системе, или его заботит гармония с миром, с собой, со своим локальным сообществом. Самоэкзотизм нужен для первой задачи, это такая старая роль Ариэля, прирученного дикаря, мультикультуралиста. А деколониальность — это совершенно другое, это не встраивание в модерность, а размежевание с ней, отказ от игры по ее правилам.

Интерес к деколониальной повестке — это отдельный вопрос. В последние несколько лет слово «деколониальный», и особенно «деколонизировать», стали использовать все кому не лень, чаще всего ничего в этом не понимая, безбожно путая постколониальное с деколониальным и антиколониальным или вообще полагая, что это некий синоним деконструкции или критического мышления. К сожалению, это неизбежно.

Так происходило с большинством направлений критической мысли и действия. Наступает момент их популяризации и тривиализации.

Я как раз вижу, что далеко не только интеллектуалы или творческие работники сегодня активно присваивают деколониальный дискурс. Он проник в массовую и популярную культуру и

Ужаснее всего, когда деколониальный дискурс присваивается «имперцами» разного рода, защищающими от мифического Запада свою вечно догоняющую империю и, как волк в овечьей шкуре, примеряющими костюм жертвы западного произвола. Это не уникальный для России момент. Ультраправые по всему миру пытаются активно присваивать деколониальность.

Для меня странно, как можно в принципе самореализоваться, как вы выразились, с помощью деколониальности? Деколониальная позиция анти-успешна по своей сути. Так что тут явная подмена понятий. Когда вы говорите об отличии художника, сознательно реконструирующего прошлое, от того, кто активно самоэкзотизирует себя в угоду европейскому зрителю, мне кажется, это не совсем правомерное противопоставление. Художник может вполне реконструировать прошлое и при этом самоэкзотизироваться и делать это в угоду не только европейскому, но и российскому или еще какому-то зрителю. Это я к тому, что не люблю черно-белых решений и дихотомий — либо то, либо это. На самом деле, чаще всего бывает и то, и это, и еще что-то третье и четвертое. Реконструкция прошлого сама по себе ничего не значит и может иметь самые разные цели, быть со знаком плюс или минус, обладать разными интенциями. И даже самого честного художника или мыслителя, заинтересованного в возрождении своей культуры, всегда могут обвинить в коньюнктуре, присвоении, объективации и т. д. От этого никто и никогда не защищен. И тут нет однозначных ответов. Более того, каждый человек решает для себя сам, встраиваться ему в систему или нет, выставляться в колониалистских или имперских музеях и на выставках или нет, публиковаться в

постколониальные исследования кажутся мне излишне европоцентричными, описательными, укорененными в политическом status quo, недостаточно радикально размежевывающимися с модерностью в эпистемологическом смысле.

Они все равно изучают иного, сами являясь своими, объясняют иного на языке, созданном своими и для своих. И в этом их непреодолеваемые ограничения. Точно так же я избегаю всяческих регионалистских собраний и конференций, поскольку для деколониального мышления это типичный осколок архитектуры знания времен Холодной войны, где мир поделен на геополитические загончики и каждый имеет свою дисциплину, которая изучает его культуру, экономику, историю. Таким региональным специалистам очень трудно объяснить, что я не занимаюсь исследованиями Центральной Азии, Кавказа или даже постсоветского мира, что мне интересно, как колониальность проявилась в этих регионах, не больше и не меньше. Но описывать историю, искусство или культуру этих пространств совершенно не входит в мои планы.

ЕД: Вы неоднократно повторяете мысль о воображении как способе бережного воссоздания мира, как в рассказе «Портрет неизвестной», где искусство вне академии оказывается настоящим, так и в эссе «Музей неслучившихся жизней». Каким образом воображение может стать инструментом новой реальности и способом реконструкции памяти? Действительно, многие формы неакадемического знания, такие как колыбельные, сказки, история семьи и рода, часто оказываются приглушенными. Каким образом их можно сделать легитимными в рамках современного мира? Возможно ли это?

МТ: В рассказе «Портрет неизвестной» на самом деле речь идет о совершенно конкретном несовпадении между академической школой живописи, которой еще по-прежнему учили в той академии, где была вольнослушательницей героиня (хотя и там все находилось на грани тектонического сдвига, просто она, увы, до этого не дожила), и живописью импрессионистов, которых, как известно, поначалу отвергали, не включали в официальные выставки, так что им пришлось создать свой «Салон отверженных».

Но в тот момент, когда героиня встречается с группой живописцев в русском ресторане Эйфелевой башни, они уже почти успели войти в канон. Для меня был важен контраст пафоса Всемирной выставки и

В эссе же, которое вы упомянули, речь несколько о другом, о том, что прошлое часто оказывается безвозвратно утерянным, а единственным способом к нему пробиться остается воображение. Более того, поскольку в эссе нам дали задание поразмышлять об архивах, я и пишу там о ненадежности архива и о том, что иногда лучше не руководствоваться архивными сведениями, а отдаться воображению и просто придумать то, что утрачено, то, что нельзя найти в архиве, то, о чем так и не рассказала вам бабушка. Для этого нам и нужно качество la facultad, позволяющее настроиться на волну прошлого. То есть это разные, хотя и связанные, трактовки воображения — для воссоздания прошлого и для понимания настоящего и строительства будущего. Последнее невозможно без нового политического воображения. Об этом мы написали год назад книгу с Тони Фраем.

Конечно же, не в нашей власти легитимировать сказки, колыбельные или семейные истории. Пока продолжает существовать эпистемологический контракт модерности/колониальности, такого рода знания будут оставаться нелигитимными. Но мы определенно можем в нашей собственной системе координат считать их таковыми, взаимодействовать с ними не только в сфере творчества, художественной культуры, но и в областях, которые традиционно отдавались на откуп так называемому научному рациональному знанию. Вообще в последние годы идет быстрый процесс схождения и пересечения научных представлений с элементами «традиционных» космологий. Они разными путями идут к одному и тому же результату. Но проблема в том, что космологии коренных народов исходили из реляционности, динамического взаимодействия людей, животных, Земли, необходимости умеренного потребления и бережного отношения к ресурсам в течение многих веков, пока ученые были ослеплены идеологией роста, развития, прогресса, экстрактивизма. Теперь и ученые, наконец, додумались до очевидного, но ссылаться на легенды и мифы по-прежнему не хотят. В этом смысле мы находимся в переходном моменте, мы живем в эру беспокойства и неприкаянности, когда вывихнуто не только время, но и пространство и когда прежние модели и архитектура знания уже очевидно потерпели крах, но по инерции продолжают еще использоваться. Новое политическое воображение может возникнуть только в результате диалога всех сторон, в результате терпеливой совместной работы, готовности услышать и понять друг друга и сменить ближнюю перспективу сиюминутных личных интересов на более далеко идущие планы гармонизации, приведения в равновесие, уменьшения ущерба, выживания различных видов, возвращения нам всем измерения будущего.

ЕД: Что обычный человек, не относящийся к академии или искусству, способен сделать, чтобы расшатать внутри себя «темную сторону модерности»?

МТ: Интересная постановка вопроса. Обычно речь идет не о расшатывании темной стороны модерности внутри себя, а о том, как ее расшатать снаружи, в мире, в котором мы вынуждены существовать. Но критическое самосознание действительно является важной и необходимой частью деколониальности, без которой двигаться дальше будет невозможно. Поэтому краткий ответ на вопрос: нужно научиться критически мыслить и продолжать этим заниматься всю жизнь. Тут многое зависит не от того, относится или нет человек к искусству и к академии, что, скорее, от того, насколько привилегированное или, напротив, ограниченное и притесняемое положение ему было уготовано в модерности/колониальности в силу его корпополитики и геополитики бытия, знания, гендера, ощущения и т. д. Если мы говорим о втором случае, то, как правило, речь идет об освобождении от самоуничижительных представлений «двойного сознания», когда человек жаждет стать своим в мейнстриме, интериоризирует его представления о мире, но в

Сборник «Деколониальность: настоящее и будущее» включает работы, написанные участника поэтического фестиваля «Деколониальное письмо: теория и практика», организованного в сентябре 2021 г. командой образовательного фестиваля-лаборатории МЕЖА. В числе авторов — Георгий Мамедов, Фуркат Палван-Заде, Джулияна Семенова, Сауле Сулейманова, и Уилл Фредо Фуртадо. Книгу можно купить на сайте издательства (она выйдет в конце февраля, а пока можно оформить предзаказ).

Узнать больше о фестивале МЕЖА вы можете на сайте, а также в группе в фейсбуке и на странице в инстаграме. Мероприятия второго блока начнутся уже 23 февраля. Если у вас есть предложения и идеи для сотрудничества, пишите на почту проекта: mezhaworkshop@gmail.com.

Чтобы следить за новостями о предстоящем сборнике, подписывайтесь на соцсети издательства «горизонталь»: Instagram, VK и Facebook.