Александр Мигурский. От трагедии мести к драме культур: «Медея» Пазолини

В январе «Горизонталь» выпустила сборник эссе кинокритика Александра Мигурского «Общее личное. 28 опытов политического прочтения классических и современных текстов». В нем Мигурский по кирпичикам разбирает здания политических нарративов, пронизывающих плёнку почти трёх десятков кинолент — от Китона и Миядзаки до Кубрика и Ларса фон Триера, от «Безумного Макса» и «На игле» до «Ла-Ла Ленда» и комиксовых «Хищных птиц». Делимся с вами текстом об одном из самых скандальных режиссеров XX века — Пьере Паоло Пазолини — и о преломлении классического образа Медеи в модерном кинематографе.

1

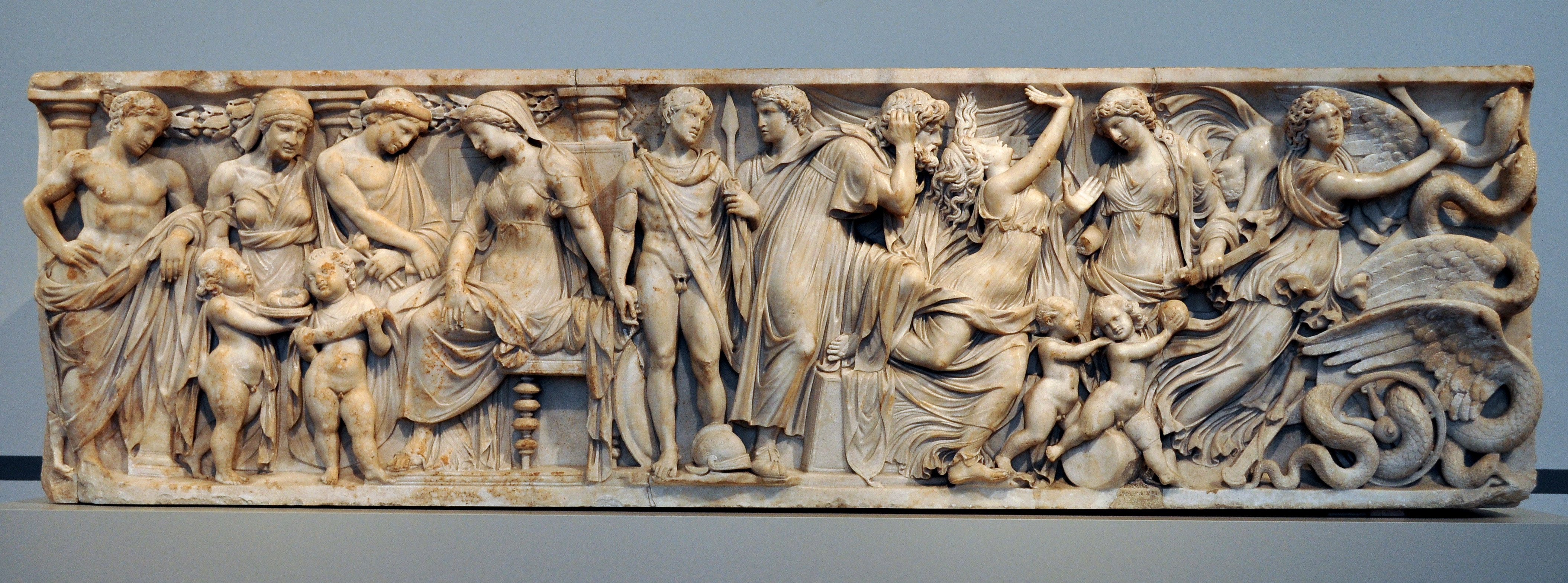

Рассказанная Еврипидом история Медеи, без преувеличения, сильнее мифологической традиции повлияла на восприятие этой героини последующими поколениями читателей и художников, несмотря на то, что при жизни поэта драма, в общем, была холодно принята афинской публикой, заняв третье место в состязании трагических поэтов 431 г. до н. э.[1]

«Медея» Еврипида — как документ эпохи общественного кризиса Афин — отражает потерю веры в божественные нормы традиционного общества, в разумность миропорядка. До постановки Еврипида все деяния Медеи имели под собой ритуальное значение и, как в любом мифе, не поддавались моральной оценке.[2] Играя на репутации Медеи как колдуньи, варварки и детоубийцы, Еврипид, радикализировав каждое из начал персонажа, выносит на сцену театра сюжет, основанием которого являются проблемы власти и восприятия другого (Med. 530–542). Усиливает драматизм повествования то, что Медея у Еврипида, по сути, хоть и является варваркой, осознает и ведет себя как греческая жена, использующая для сопротивления власти мужа и царя свое единственное преимущество — способность рожать. Убийство собственных детей и противостояние мужу — главное изобретение Еврипида.[3] Вместо традиционно женского метода борьбы — самоубийства — Медея принимает героическую модель поведения, что было неприемлемо для исключительно «мужской» греческой культуры.[4] Таким образом, «Медея» Еврипида попыталась положить начало честному разговору о судьбе женщин в греческом обществе, сущности брака, священного и государственной власти.

Помимо этого, важно отметить, что Еврипид был первым из драматургов, кто вывел Медею из «тени» Ясона, сделав ее полноправным субъектом греческой трагедии. Прежде она упоминалась в ряде греческих источников только как жена Ясона, чья основная задача — помочь Эсониду украсть Руно и свергнуть царя Пелия (Hes. Theog. 995–1000; Pind. Pyth. IV, 215–251). Трагедия Еврипида, а затем Сенеки, сняла с Медеи статус пассивной героини, устранила ее анонимность, акцентировав внимание на ее особой судьбе — быть Медеей, жестоко мстящей неверному супругу колдуньей (Sen. Medea. 167–168; 519–520; 568–570). Именно такой — сложной, многогранной и тревожащей читателя сущностью — она осталась в культурной памяти человечества. И отныне большинство попыток художественной рецепции Медеи, реализованных, разумеется, в рамках конкретных историко-культурных ситуаций, основывается на переосмыслении классических произведений двух трагиков и возможности «оправдания» действий колхидской царевны.[5]

В западноевропейском кинематографе до революционных 1960-х гг., несмотря на обилие итальянских и американских пеплумов, не было снято ни одной экранизации «Медеи».

Столь жестокий сюжет никак не мог уместиться в прокрустово ложе цензурных законодательств первой половины XX в., обусловивших пуританизм и нравоучительность большинства кинолент тех лет.

С приходом «новой волны» европейских режиссеров в конце 1950-х гг. — молодых авангардистов и левых интеллектуалов, вооруженных портативными ручными камерами, — кинематограф становится открыто политическим и эстетически сложным, тем самым бросая вызов индустриальной модели создания фильмов и разрушая формальные клише буржуазного развлекательного кино. Кинематограф отныне — полноценный самостоятельный фактор общественного бытия, формирующий мнения и отвечающий на вызовы времени. Три экранизации «Медеи», несмотря на разницу во времени производства, — Пазолини (1969), Дассена (1978), фон Триера (1988), — по сути, являются продуктами этого периода истории кино, с его бесстрашным стремлением представить на экране чудовищную женственность и инфантицид, а также связать проблемы психосексуальной идентичности с актуальной на тот момент политической повесткой.[6]

Нельзя не заметить, что противоречия мужского и женского миров, авторитаризма и демократического социализма, разрушительной рациональности капиталистической цивилизации и священного духа первобытных народов, с особой остротой заявившие о себе во второй половине XX в., оказались созвучны критическому пафосу трагедии Еврипида. И своим фильмом «Медея» (1969) итальянский писатель, поэт и режиссер Пьер Паоло Пазолини взял на себя задачу переосмыслить с помощью средств кинематографа трагедию великого поэта в современном ему контексте, создав на экране аутентичный образ доисторической Античности. Влияние мира Пазолини можно будет встретить как в остальных экранизациях «Медеи», так и в последующих неголливудских работах по осмыслению литературной классики (например, в фильмах греческого режиссера Михалиса Какоянниса).

«Медея» Пазолини, кроме того, что является во многих смыслах программным произведением в его творчестве, закрывающим «поэтический цикл» и предваряющим создание кинематографической «Трилогии жизни», также представляет собой итог размышлений режиссера-марксиста над перспективами социалистического переустройства европейских стран, к 1968 г. поставленных «на дыбы» мощнейшим социальным движением, и стран третьего мира, подверженных как «экономической колонизации» (Д. Неру), так и зачастую военной агрессии со стороны капиталистических держав. Под влиянием всех этих факторов эволюционировала и идейная составляющая левого движения; большую популярность получили близкие Пазолини концепции «культурной гегемонии» итальянского коммуниста Антонио Грамши и фрейдомарксизма, раскрывающие роль надстройки в формировании политического бессознательного масс и механизмы его функционирования.

Исследователи, ранее изучавшие характер взаимосвязи текста Еврипида и фильма Пазолини, несмотря на разницу подходов, с одинаковой уверенностью обозначают хронотоп фильма как

столкновение мира мифического, иррационального, основанного на ритуале, и мира рационального, переходного, по логике своего устройства напоминающего современный Пазолини капитализм.

Миф в фильме неисторичен в том смысле, что его репрезентация не осуществляется в привычных для зрителя «греческих нарядах». Уйти от стандартного изображения Античности с ее колоннами, белыми тогами и прочими штампами массовой культуры означало для Пазолини добиться универсальности мифического опыта, представленного на экране (что соответствует задачам как массового кино, так и постановки греческой драмы в соответствии с «Поэтикой» Аристотеля).[7] Иными словами, миф, представленный Пазолини, можно назвать метаисторичным. Но как был выработан подобный эстетический подход?

К работе над осмыслением античных текстов Пазолини приступил еще в конце 1950-х гг., осуществив перевод тетралогии «Орестея» Эсхила на современный итальянский язык.[8] Три трагедии «Орестеи» воспринимались режиссером как политические тексты, отражавшие создание и укрепление первых греческих общественных институтов (монархия Агамемнона), в рамках которых Эринии, понимаемые им как первобытные, неясные чувства, иррациональные по своей природе, были обузданы и восстановлены в модифицированном виде — в качестве Эвменид.[9] Эта «политическая аллюзия» поразила Пазолини и определила дальнейший вектор его творческого восприятия древности. Уже в поэме «Отчаянная витальность» (1963) мы находим

понятие «новая Предыстория», означающее обнуление традиционной для Запада культуры, связанное с наступлением буржуазного, «неокапиталистического» единомыслия, приводящего к закату христианской и марксистской телеологии и глубоко архаической циклической модели истории.

Иначе говоря, как прошлое, выбитое

В этом контексте статью «Поэтическое кино» (1965) можно рассматривать как манифест Пазолини, в котором он, пока что еще на бумаге, выводит фундаментально новые правила создания фильма. По его мнению, фильм есть буквально ожившее сновидение «вследствие элементарности своих моделей […] и вследствие принципиального доминирования протограмматичности предметов в качестве символов зрительной речи».[11] И, продолжая эту мысль, настоящим фундаментом кинематографа, даже в коммерческих «прозаических» лентах, является онирический (и мифический) подфильм, иррациональный, являющийся прямой проекцией авторского видения мира. Нередко для демонстрации онирического слоя фильма используется неврастеничный главный герой, хаотичные монтажные вставки и подвижная камера.[12] В соответствии с этой теорией будут созданы все фильмы Пазолини 1960-х гг.: «Царь Эдип» (1967), «Теорема» (1968) «Свинарник» (1969) и «Медея» (1969), в которой концепция мифа как сна приобретет наиболее полное материальное воплощение. Примечательно, что в каждом из перечисленных фильмов режиссер предпримет попытку собственного мифотворчества.

Уже в «Царе Эдипе» Пазолини создает онирическое пространство посредством столкновения в кадре двух разных природных ландшафтов и временных локаций (современная часть фильма снималась в Италии, а историческая — в Марокко), чтобы показать «вечность» мифологического сюжета. Тот же принцип продолжает действовать и в «Медее», но уже в качестве антитезы (в кадре противопоставляется архаический мир Медеи, Колхида, снятая в Каппадокии, и

Сама идея столкновения двух цивилизаций была порождена итальянской действительностью 1960-х: экономическим бумом, обусловленным ростом нефтяной промышленности, и студенческой революцией 68-го, отразившей все социальные противоречия, спровоцированные либеральным «чудом».

Подъем тяжелой промышленности, машиностроения и нефтедобычи в Италии был осуществлен благодаря американской помощи по «плану Маршалла» и вливанию в эти отрасли производства капиталов крупных буржуа. Один из главных героев тех лет, Энрико Маттеи, глава государственной нефтяной корпорации ENI, смог добиться выгодных соглашений по разработке земельных недр со многими странами, которые находились в статусе «деколонизируемых» (Иран, Египет, Индия, Марокко, Тунис, Судан), и потому активно сопротивлявшихся власти «семи сестер» — американских, французских и британских нефтяных картелей. Привлечь внимание к жизни граждан этих «молодых» стран, показав их культурную самобытность, было политически необходимо, чтобы перед лицом международной общественности защитить их от посягательств развитых государств. Поэтому ENI активно спонсирует проекты по созданию документальных фильмов о своей компании и странах, с которыми она взаимодействует.[14] Можно предположить, что в

Сам Пазолини смонтирует в 1970 г. снятый им при участии африканских студентов фильм о происходящих в те годы событиях в Танзании, Уганде и Эфиопии — «Заметки в поисках африканского Ореста». «Заметки» — это фильм о неснятом фильме, творческая рефлексия, осуществляемая в надежде обнаружить среди молодых африканцев ростки того социалистического общества будущего, в котором найдут себе место и традиционные общинные верования, и современная материальная мощь.

Но вернемся в Италию. Переход на индустриальные рельсы развития вскоре привел к дисбалансу в экономике. Усилились противоречия между Севером и Югом страны, ведущие к сильной внутренней миграции и обнищанию крестьянского аграрного сектора, не выдержавшего конкуренции с крупными сельскохозяйственными производителями. Это запустило процесс разложения традиционной крестьянской культуры. Кроме того, несмотря на рост зарплат,

Одной из ведущих сил нового социального движения, наряду с рабочими, стала многочисленная молодежь — плод послевоенного демографического взрыва, в основном студенты, или, как их называли в народе, «цветы буржуазии». В стенах Туринского университета произошло известнейшее столкновение полицейских со студентами.[16] Пазолини описал его в скандальном стихотворении «Компартия — молодежи!», назвав учащихся сборищем «папенькиных сынков» и посочувствовав полицейским, которые, в отличие от бунтующих студентов, были детьми рабочих и бедняков.[17]

Для молодых людей тех лет Пазолини был очень важной фигурой. В 2003 г. Пьерро Сансонетти, известный левый итальянский журналист, по этому поводу вспоминал следующее: «Мы читали книги Пазолини и смотрели его фильмы, […] любили их, они очень сильно повлияли на нас, и, собственно, сделали теми самыми „оппозиционерами“, которых он обвиняет и оскорбляет в своем стихотворении».[18] После вероломной публикации стихотворения в известном своей консервативной ориентацией еженедельнике Espresso, в левых политических кругах разразился грандиозный скандал.

Однако Пазолини нарочно искал «нерасположения» новой «красной» молодежи и ее защитников, чтобы, вступив с ними в открытую конфронтацию, высказать несколько важных мыслей о буржуазной природе разгорающегося бунта и той катастрофе, к которой приближает человечество неокапитализм.

Многие из них впоследствии повлияли и на идеологию фильма «Медея».

Например, в молодежном бунте итальянский режиссер видел черты «гражданской войны буржуазии», и дело не только в принадлежности протестующих студентов к этому социальному классу. По мысли Пазолини, люди, все далее погружаясь в условия неокапитализма, лишаются способности видеть буржуазию объективно, глазами мятежных слоев общества — крестьян и рабочих, в отличие от его поколения, заставшего революционную борьбу по всему миру: от России до Китая, от Вьетнама до Кубы.[19] Отталкиваясь в своих рассуждениях от концепции классовой гегемонии Грамши, он приходит к выводу о том, что «через неокапитализм буржуазия становится человеческим состоянием. Те, кто от рождения следуют в русле [буржуазной] энтропии, не могут быть метафизически вне ее».[20] Хуже того, и рабочий, и крестьянин на первой стадии неокапитализма неизбежно подражают мелкому буржуа, пытаются быть на него похожим. Подобное положение дел грозит слиянию буржуазной истории с историей человечества. В таком случае студенты, олицетворяющие собой новую буржуазию, лишь осуществляли передел власти в свою пользу, изымая ее из рук старых элит.

Пазолини видит только один выход из этой ситуации — сделать выбор в пользу небуржуазности через травматический и публичный опыт.[21]

Чтобы привлечь к своему новому фильму, политическая ангажированность которого кажется очевидной, внимание как можно большего числа зрителей, Пазолини принял решение взять на главную роль Марию Каллас — знаменитую в Италии греческую оперную певицу, ранее, в 1953 г., уже игравшую Медею в одноименной опере Луиджи Керубини, композитора эпохи Великой Французской Революции.[22] Отметим, что в Греции Каллас считается одной из величайших исполнительниц XX в. (в 2007 г., в 30-ю годовщину ее смерти, Государственный монетный двор Греции выпустил в ее честь серебряную памятную монету номиналом в 10 евро, тем самым увековечив ее личность наряду с другими важными для страны деятелями культуры).[23] Судя по всему, Пазолини увидел в Каллас женское лицо давно погибшей греческой цивилизации — ту самую «силу прошлого», способную достучаться до сердца современного зрителя.

2

Афинский гражданин V в. до н. э., вероятнее всего, был знаком с мифом о Медее не понаслышке, о чем мы можем судить исходя из упоминаний в самом тексте трагедии о неком искупительном обряде, проводившимся в Афинах в честь убитых детей колдуньи (Med. 1381–1383), а также из связи Медеи с царем Эгеем, отцом Тесея, разделившим, по преданию, афинское государство на четыре филы. Поэтому Еврипиду, «снизившему» древний поучительный сюжет до натуралистичной «бытовой драмы» (что в упрек ему ставил еще Аристофан [Bat. 1052–1056]),[24] было не так важно последовательное взаимодействие с мифическим нарративом. Больше внимания трагик уделяет психологически достоверной передаче переживаемого чувства предательства, ведь мы знакомимся с Медеей после того, как она узнала об измене Ясона. Столкновение различных интересов приводит к тому, что трагедия Еврипида на уровне структуры начинает представлять собой софистическое сражение ораторов (Медеи, Ясона и Креонта), обосновывающих свои позиции и оправдывающихся за совершаемые ими действия. Это столкновение замещается моральной подготовкой женщины к финальному акту мести за «оскорбленное ложе».

Приступая к киноадаптации древнего сюжета, Пазолини находится в принципиально иной исторической ситуации. Бытовой психологизм сам по себе мало интересует человека, мыслящего марксистскими макрокатегориями. Поэтому подход итальянского режиссера кардинально противоположен подходу Еврипида. Пазолини расширяет нарратив трагедии до его мифологических истоков, демонстрируя зрителю лейтмотивом зависшее в зените над долиной Колхиды красное солнце (намекая на божественную родословную Медеи), детство Ясона, проведенное вдали от Иолка с воспитателем Хироном, дабы избежать кровавой расправы тирана Пелия, и долгое время недоступное иноземным варварам «царство ритуала» — мир Колхиды.

Формулируя определение мифа как непосредственной реальности древнего человека, устами мудрого кентавра говорит сам режиссер. В своих рассуждения Пазолини основывается на трудах ученых-антропологов середины XX в., которые он внимательно изучал, готовясь к съемкам (в частности, М. Элиаде).[25] По мере того, как растет Ясон, изменяются и взгляды Хирона; динамика развития мировосприятия точно иллюстрирует интеллектуальное «взросление» европейцев (и самого Пазолини), все больше отказывающихся от идеи бога и лишающихся способности видеть природу как нечто естественное, свободное, реалистичное.[26] Эта мысль вполне рифмуется с понятием «святости» и «священного» в религиозном мировоззрении.

Уточним: мир осознается как иллюзия, где святость в то же время может обернуться проклятьем, а боги не имеют четких моральных коннотаций.

Пазолини, будучи атеистом, ностальгирующим по вере,[27] ищет в этих воззрениях возможность показать священной саму реальность, вернуть ей сакральное простонародное значение вне институтов традиционной христианской религии. Кроме того, это нужно ему также и для того, чтобы отринуть все институты власти, доходящие до всякого отрицания жизни под предлогом борьбы за нее (крайние формы такого отрицания — фашизм и нацизм).[28]

Особое внимание режиссера к Ясону объясняется тем, что этот герой в одинаковой степени принадлежит как миру античному, так и современному, и это сближает его с современными Пазолини студентами и мелкими буржуа, с последним поколением, что жило и боролось бок о бок с настоящими рабочими и крестьянами.[29] Метание между двумя мирами — важнейшая идеологическая составляющая этого персонажа — используется им лишь как метод борьбы за власть. В целом можно заключить, что

вся история Ясона есть следствие внутренней войны государственных элит.

Напротив, «реалистическая натура» Медеи не отрешена от своего мифологического социума. Автор запечатлевает ее, переходя к экспрессивной съемке ручной камерой, среди народа Колхиды, отмечающего праздник Нового года — главный для общества скотоводов и земледельцев.[30] Медея выступает здесь в роли медиатора между людьми и природой, исполняя ритуал обновления мира и возвращаясь, по терминологии М. Элиаде, in illo tempore.[31] Она символически раскручивает колесо после принесения «счастливой» жертвы богам плодородия, принимающим прах, чтобы возвратить умершего обратно в виде благодатного урожая. Подобный обряд возрождения она повторит в конце фильма, тем самым окончательно утвердив свою мифологическую природу. Жизнь колхидского народа гармонично сочетается с окружающим ландшафтом (даже их дома построены на скалистых уступах). Жреческая функция царской семьи — единственная, которой они наделены; карнавальная составляющая праздника позволяет рядовым жителям города, смеясь, бить царского сына ветками кустарников, приковывать Медею к жертвенному кресту и плевать в лица отцу и матери венценосного семейства. Завершающий сцену кадр, на котором семья Медеи идеально вписана в народное окружение, есть идеалистический конструкт Пазолини, призванный подчеркнуть не столько мир, «который мы потеряли», сколько то, как мифы и порождаемые ими ритуалы способны гармонизировать существование и нивелировать властные отношения между людьми.

Тем временем возмужавший Ясон, получив задание от Пелия, под характерное дребезжание кифар отправляется в военный поход за золотым руном. Аргонавты, воруя лошадей, грабя дома простых людей и таким образом демонстрируя мнимое культурное превосходство, которое отстаивал Ясон и в трагедии Еврипида (Med. 530–543), — ведут наступление на мир священного, как отмечал это в черновой версии сценария сам Пазолини.[32] Нетрудно прочитать данную сцену как аллюзию на империалистическое вторжение европейских государств в «деколонизированные» страны.

Во сне Медея видит наступающие войска и, проснувшись, отправляется за руном. Почему она добровольно готова отдать важнейший артефакт чужеземцу? Нужно понимать, что в творческой системе Пазолини Медея — архетип матери. Она всегда существует для других — своего народа, своих детей — занимаясь осуществлением магических ритуалов. Однако, подобно Маме Роме из одноименного фильма режиссера, ее привлекает шанс обновить собственную жизнь. Сообразуясь с этими двумя инерциями своей сущности, она решается спасти народ Колхиды от разорения, отдав захватчикам то, что им нужно, и уберечь священное место от осквернения. Невинность Медеи подчеркнута крупными планами ее профиля. Во взгляде ее чистых глаз отражается неразрывная связь с богами, точнее, с Гелиосом, который позже придет к ней на помощь.[33] Важно, что обращение к теме невинности молодой женщины можно найти и в «Аргонавтике» Аполлония Родосского подробно освещающего отношения между Ясоном, Медеей и богами (III. 636–640).

Даже смерть Апсирта, очень похожего на убитого в начале фильма юношу, будет обставлена ею как ритуальная казнь. Однако вскоре становится понятно, что эти действия были лишены всякого магического значения, поскольку происходили на глазах у эллинов, чья земля давно утратила всякую связь с сакральным.[34] Медея не может установить контакт с природой вокруг себя; единственным пристанищем для нее в таком случае остается чувство любви.[35] Возникает надежда на то, что симпатия со стороны колдуньи отвадит Ясона от кровавого пути власти. Визуально Пазолини демонстрирует это, отказавшись от традиционной развязки мифа — сохранив жизнь Пелию. Однако любовная идиллия новоиспеченных супругов лишь предваряет марксистский полемический пафос режиссера. Если Медея находит покой в семье, то Ясон все время оглядывается, как будто ищет новую цель. Отказ от власти в Иолке — временная мера. «Я ничего не жду от буржуазии, ни как от цельного организма, ни как от создателя антител против себя самой (что характерно для процесса энтропии. Антитела, рожденные в процессе американской энтропии, долго не живут, а к жизни их вызывает только наличие в Америке чернокожих, которые играют такую же роль для американской молодежи, какую для нас играли рабочие и крестьяне)»,[36] — писал Пазолини, подчеркивая инертность мелкобуржуазного бунта, вызванного пассионарностью других угнетенных слоев общества. В контексте фильма это пассионарность женщины, в чем можно увидеть реверанс в сторону влиятельного в те годы феминистского движения. Разрыва не избежать — Ясон дарит Медее такую же улыбку, какую он дарил дочерям Пелия (а потом подарит и Главке), только до тех пор, пока на горизонте не замаячит богатый Коринф.

Однако в Коринфе Эсониду придется сделать окончательный выбор между тем, чтобы слиться с мифической бессознательной сущностью, показанной в виде кентавра, или, навсегда отвергнув любовь Медеи, продолжить следовать дорóгой буржуазной рациональности.[37] Пользуясь диалектической логикой, Хирон намекает Ясону на то, что кентавр — безмолвное бессознательное — способен помочь ему вернуть гаснущие чувства, а Хирон выразить их, что поможет соединиться с Медеей заново. Но амбициозный мужчина больше ничего не хочет слышать; он закрывает глаза, точно представляя случившееся безумным сном, и, объявляя о своей новой помолвке, окончательно разрывает связь с матерью своих детей. Или, говоря обобщенно, сам становится угнетателем. Эта сцена, выдержанная в фрейдомарксистском духе, созвучна призыву Пазолини к студентам заняться глубокой рефлексией, чтобы

переосмыслить «как вне социологии, так и вне классического марксизма — мелкую буржуазию, познав ее такой, какая она есть (какие мы есть) сегодня».[38]

Неспособность «революционной» буржуазии к подобному акту служит отчуждению угнетенных масс. Отчужденной оказывается и Медея — пойманная в капкан рационалистического имперского города, откуда нет выхода, где ее ненавидят и презирают, где она — варварка и смертоносная колдунья, вызывающая к себе только презрение со стороны обывателей. Именно в этот момент Пазолини приступает к активному взаимодействию с текстом Еврипида, делая акцент на Медее как на источнике священного бунта.

Ее месть есть способ пробудить себя — «сосуд, наполненный знаниями», принадлежащими богам.[39] Если хор женщин у Еврипида только сопереживает горю Медеи (Med. 410–439; 650–654), но поддержать ее план не может (Med. 850–860), то в фильме мы видим обратную ситуацию. Гнев Медеи присущ каждой гречанке.[40] Пазолини не моралист; возмездие должно настигнуть обидчиков. Вопрос только в том, как оно будет осуществлено. Раздумывая над этим, Медея погружается в сон и проигрывает в нем еврипидовской вариант развития событий, о чем свидетельствует прозрачный стоп-кадр. Орудием убийства выступит старое одеяние Медеи, которое мальчишки преподнесут Главке под священную музыку колхидских мистерий. Сожжение соперницы пугает женщину настолько, что она не может сдержать слез. Главка также проникается сочувствием к своей сопернице, на чью долю выпало немало тяжелых испытаний. Беспокойство разделяет и царь Креонт, шовинистически остерегающийся колдовства чужестранки [41] и самого брака с Ясоном, который, по его словам, «сулит все, что угодно, кроме счастья». Благодаря этому становится ясен отказ Медеи от проявления кровожадной ярости ради диалога равных, реализуемого через преподнесение девушке дара, столь важного для идентичности нашей героини. Таков рефлексивный комментарий Пазолини к знаменитой греческой трагедии.[42]

Медее некуда бежать, Пазолини исключает из сюжета появление Эгея. После самоубийства Главки, которая испытала подлинный ужас, столкнувшись лицом к лицу с трагической судьбой Медеи, и ее отца, женщине не остается ничего другого, кроме как повторить обряд жертвоприношения, чтобы спасти души своих детей и себя от расправы городских обывателей. Еврипидовская трагедия ревности отступает все дальше на задний план, уступая место драме культур, невозможности разрешения конфликта между столь разными мировоззренческими концепциями. И двое прекрасных детей Медеи, символизирующие синтез культур, просто не найдут себе места в этом мире, окончательно «загрязненном» рыночной рациональностью и вытекающей из нее бесконечной враждой всех против всех.

В конечном итоге и в драме Еврипида, и в фильме Пазолини действия Медеи имеют политическое значение. У Еврипида — это восстание женщины в патриархальном обществе, а в картине Пазолини — культурный бунт, обреченный на поражение, однако обязанный пробудить то священное, что спит внутри мелкого буржуа, загипнотизированного миром «голого интереса, бессердечного „чистогана“». И если Ясон своим неведением обречен на забвение, то те молодые люди, что смотрели этот фильм в 1970 г.,вполне могли прочитать актуальное политическое сообщение художника. Содержательное послание фильма должно было восприниматься острее перед лицом наступающего неолиберализма с его единомыслием, сильнейшим классовым расслоением и погружением человека в капиталистический спектакль как в нечто адекватное абстрактной «человеческой природе».[43]

Если вас заинтересовал текст, предлагаем посмотреть авторскую презентацию сборника: говорит в ней Александр Мигурский о Пазолини и многих других режиссерах, а также — о том, какова связь между кино и политикой и о том, что такое политическое кино и почему смотреть политически полезно не только его. А также можете купить книгу на нашем сайте, в книжных или прочитать ее на Букмейте.

А следить за нашими новостями можно следить в соцсетях: Instagram, VK и Facebook.

Примечания

1. Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. М., 2004. С. 185.

2. Там же. С. 186–188.

3. Zimmermann B. Fremde Antike? — P.P. Pasolinis Medea // Bewegte Antike. Antike Themen im modernen Film. Stuttgart; Weimar, 2002. S. 58.

4. Stevanović L. Between Mythical and Rational Worlds: Medea by Pier Paolo Pasolini // Ancient Worlds in Film and Television. Leiden; Boston, 2013. P. 213–216.

5. Lauriola R. Medea // Brill’s Companion to the Reception of Euripides. Leiden, Boston, 2015. P. 378.

6. Christie I. Between Magic and Realism: Medea on Film // Medea in Performance. Oxford, 2000. P. 146.

7. Carlà F. Pasolini, Aristotle and Freud: Filmed Drama between Psychoanalysis and «Neoclassicism» // Hellas on Screen. Stuttgart, 2008. P. 92–94.

8. Christie I. Op. cit. P. 148.

9. Carlà F. Op. cit. P. 96.

10. Пазолини П.П. Отчаянная витальность // seance.ru. 02.11.2015.

11. Пазолини П.П. Поэтическое кино // Строение фильма. М., 1984. C. 50.

12. Там же. С. 51, 60–61.

13. Carlà F. Op. cit. P. 92–93.

14. Peretti L. Death of class // jacobinmag.com. 05.12.2018.

15. Сичилиано Э. Жизнь Пазолини. СПб., 2012. С. 501.

16. Там же. С. 502.

17. Пазолини П.П. Компартия — молодежи! // Пьер Паоло Пазолини: «Компартия — молодежи!» Стихотворение 1968 года и дискуссия о нем. М., 2008. С. 3.

18. Сансонетти П. Предсказание Пазолини // Пьер Паоло Пазолини: «Компартия — молодежи!» Стихотворение 1968 года и дискуссия о нем. М., 2008. С. 23–24.

19. Пазолини П.П. Апология // Пьер Паоло Пазолини: «Компартия — молодежи!» Стихотворение 1968 года и дискуссия о нем. М., 2008. С. 12–13.

20. Там же. С. 13–14.

21. Там же. С. 16–17.

22. Сичилиано Э. Указ. соч. С. 521–522.

23. Bastias J.S. Maria Callas’ Greek Adventure // Maria Callas Magazine. No. 70. 2013. P. 34.

24. Zimmermann B. Fremde Antike? S. 55.

25. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2010. С. 15–18.

26. Сичилиано Э. Указ. соч. С. 519.

27. Stevanović L. Op. cit. P. 221.

28. Ibid. P. 222.

29. Пазолини П.П. Апология… С. 14.

30. Завершнева Е.Ю. Настоящая история Медеи, рассказанная Пьером Паоло Пазолини // Textonly. № 13. 2005.

31. Элиаде М. Указ. соч. С. 35.

32. Carlà F. Op. cit. P. 101.

33. Ryan-Scheutz C. Sex, the self, and the sacred: woman in the cinema of Pier Paolo Pasolini. Toronto, 2007. P. 68–69.

34. Завершнева Е.Ю. Указ. соч.

35. Lauriola R. Op. cit. P. 424–425.

36. Пазолини П.П. Апология… С. 15.

37. Christie I. Op. cit. P. 152.

38. Пазолини П.П. Апология… С. 17.

39. Stevanović L. Op. cit. P. 224.

40. Ibid.

41. Ibid. P. 217.

42. Lauriola R. Op. cit. P. 427.

43. Сансонетти П. Предсказание Пазолини… С. 24.