Внекоммуникативные функции языка

Введение

Главные внекоммуникативные функции языка, которые нас интересуют — “поэтическая” и “метаязыковая”. Названия этих функций мы заимствуем у Романа Якобсона, однако мы не стремимся ограничиться лишь его пониманием их значений, мы отталкиваемся от них, захватывая с собой их имена. Эти функции, так или иначе, отвечают за конструирование языкового знака — морфемы, буквы, слова, высказывания (в зависимости от того, как и где мы устанавливаем границу знака), или за саму возможность об этом конструировании говорить, почти не беря во внимание само содержание высказывания. Это не значит, что знак, как элемент языка, существует без обращения языка, без самого акта коммуникации, это значит лишь то, что саму структуру знака, его функционирование и генезис можно рассмотреть аналитически, так как-будто акта коммуникации тут могло бы и не быть.

Важно отметить, что под самой коммуникацией мы понимаем только передачу информации от одного субъекта коммуникации к другому в момент акта высказывания, чем отсекаем спекулятивные ходы, позволяющие нам объявить коммуникацией всё что угодно. С таким же успехом, мы могли бы установит различие между коммуникацией субъекта с субъектом, и коммуникацией субъекта со знаком, и тогда нас бы интересовало только второе. Но, во имя ускользания от необходимости подобного различия, тавтологического, второе, как-то, что нас интересует больше всего, мы назовём “отношением”. То есть под внекоммуникативными функциями языка, мы будем понимать те функции, которые связаны с вопросом о том, как субъект относится к языковому знаку. Более того, мы утверждаем, что-то, что присутствует в отношении, а также то, что составляет знаковую структуру не является информацией, или содержит в себе не только информацию.

Таким образом, главным предметом нашего исследования является структура языкового знака и способ отношения субъекта к структуре знака, вне непосредственного акта коммуникации. И это не вопрос о том, как возникает язык или откуда берутся слова. Это вопрос о том, как знак функционирует в своей особой связи с субъектом языка, из чего состоит этот знак, и чем является сам субъект языка? Человек — говорящее существо, но не любое говорящее существо человек.

Нас интересует то, существуют ли различия в этих знаковых структурах, каковы они, и как они влияют на обращение языка, на его связь с тем, что лежит от него с противоположной стороны, если допустить, что с одной из сторон от него располагается субъект. То есть, это вопрос о том, что представляет из себя предмет речи, но не в смысле информации, это лишь одна из возможных форм, а в смысле того, чем может являться референт языка онтологически. Иначе говоря — есть ли он или нет? И если его нет, то каким образом? Так как и способы отсутствовать могут быть различны. По поводу этого различного типа отрицания (отсутствия) существует, уже ставший классикой, анекдот, артикулированный, в том числе, Славоем Жижеком: “Герой заходит в кафетерий и заказывает кофе без сливок. Официант говорит ему: «Извините, но у нас закончились сливки. Могу я принести вам кофе без молока?» В обоих случаях покупатель получает кофе без всего, но это Одно (кофе) всякий раз сопровождается другим отрицанием, сначала кофе-с-отсутствием-сливок, затем кофе-с-отсутствием-молока”.

На основании анализа различных способов отношения субъекта к структуре знака, мы хотим установить корреляцию того или иного отношения и существования того или иного субъекта, уже в акте непосредственной коммуникации и его бытии в мире.

Иными словами, цель нашего исследования — понять, существует ли то, что можно было бы назвать различием в бытии говорящим субъектом на структурном уровне, то есть на уровне его включения в общую структуру языка (общая ли она?), и влияет ли это различие на отношение субъекта к существованию, способ его существования, сосуществования с другими субъектами, и на устройства ценностных, политических и религиозных дискурсов.

Любой вопрос, который может быть поставлен — это вопрос языка и в языке. И, к сожалению, чаще всего сам вопрос обычно исходит из предзаданного ответа, такое положение делает любое открытое исследование жульничеством, так как кажется, что вывод мы уже знаем, мы предчувствуем его. И этот ответ сам обрушивается на нас лавиной языка. Но мы хотим постараться отойти от этой очевидности, нас интересуют не столько ответы, да и не столько вопросы, сколько то, как они вращаются, крутятся, существуют, существуя в языке, в знаке, в разворачивающейся речи, вынужденно цепляющиеся за референты и имена, за место высказывания и его долженствование.

Нет более общего “места” для исследования, чем язык. И нет места более частного и индивидуального, чем язык, места, где могли бы сказаться вещи, позволяющие усмотреть за языком — субъекта речи, кажется ещё существующего. И кажется, что в эпоху, когда говорящим существом уже вовсе не обязательно является человек, то, если человек обращается к творчеству текста, решается на высказывание, то вовсе не содержащаяся в тексте информация, а точнее не только она, является сутью высказывания, а то, что через то, как это высказывание устроено, мы вроде еще способны понимать, с кем мы говорим. Кто или что стоит за этим высказыванием? Субъект, человек или нечто ещё.

Идеи современной философии и структурного психоанализа, связанные с языком, открывают нам горизонты понимания человека, в первую очередь, как говорящего существа. Подход к изучению человека, через его способ отношения к структуре знака, заслуживает наиболее внимательного исследования, и не только в области психоанализа, где в этом направлении определенно продвинулись дальше чем в философии, но и при помощи самой философии, которая, в общем-то, в определенных своих школах, психоанализом вовсе не брезгует, а очень ловко его апроприирует. Именно за этой философией следуем и мы. Это философия становления, философия различия, не терпящая заготовленных ответов и твёрдых оснований, и если мы обращаемся к тому или иному автору, то честно скажем, что обращаемся мы к нему не ради него, а ради того, чтобы “зачать монстра”, в том смысле, в котором под таким зачатием понимал задачу философии Жиль Делёз. Это не философия Сократа — повивальной бабки, это философия зачатия, как творчество концептов. Вот как суть данного метода проясняет А. В. Дьяков: “«Зачатие монстра» удаётся ему (Делёзу) благодаря подвижке в самом пространстве истории философии: философию классического автора он применяет к новым проблемам, быть может, ещё трудноразличимым при жизни этого автора”.

Конечно нам далёко до Делёза, как и до любых имён, к которым мы обращаемся в этой работе, однако, нам важен сам метод, сам творческий заряд, который заложен в таком понимании философии.

Вопросы, которые мы поднимаем, ещё не были артикулированны подобным образом, быть может потому что этот путь — путь в никуда, а быть может — это сущая банальность, уже известная всем, артикулированная, и ускользнувшая от нас в силу того, что как бы человек не стремился погрузится в исследуемую область, то, так или иначе, самые прорывные исследования всегда уже где-то произошли, где-то там, где субъекта нет.

Но, может, наши слова окажутся не столь пусты и смогут отстоять своё право на существование. Мы не будем говорить о том, что наши выводы способны предложить пути для решения актуальных проблем человечества, уже выходящих за границы “чистой теории”, мы лишь скажем о том, что наши вопросы способны предложить определённую настройку оптики, которая, быть может, позволит кому-то увидеть сам мир этих проблем не так, как он привык его видеть, разрушив границу между теорией и практикой, так как теория языка невозможна без его практики, без высказывания языкового и высказывания о языке.

Глава 1. Проблема существования метаязыка

Метаязык не существует!

Оставаясь внутри языка, а мы настаиваем на том, что мы остаёмся в нём, ведь перед нами текст, мы не можем сказать ничего, что само не было бы словом, частью языка — знаком, референт которого, сам представляет из себя лишь языковой знак, потому что любой референт, сам, в свою очередь — это знак. Означающее отсылает к другому означающему, утверждает структурный психоанализ. Мы не говорим, что знак равен означающему, мы просто не отрицаем это.

Иными словами, главная сложность выхода на позицию метавызказывания, которое сейчас мы предлагаем понять, как метафизическое высказывание, а именно так его понять нам необходимо, чтобы обнаружить его невозможность, которое сообщает нам о чём-то, что само не является языком, заключается в том, что, во-первых, у нас нет другого средства высказываться, кроме как сам язык, то есть невозможно осуществить “не языковое высказывание”, сколько бы киник не ухищрялся в искусстве перформанса, потому что это то же язык, а во-вторых, сами знаки языка не отсылают ни к чему, что лежало бы за его пределами. И, в некотором смысле, мы предлагаем считать языком всё, единица чего организована, как языковой знак.

Метаязыка не существует, в том смысле, что язык не сообщает нам о том, что лежит за его пределами, в мире ноуменальном, в мире “вещей”. Но такая ситуация и не отрицает существование этого мира.

Но, метаязык существует!

Он существует, как язык, который позволяет нам сказать нечто о языке, нечто иное, чем-то, что говориться содержанием высказывания и говорит о содержании высказывания, которое мы определяем, как речь о том, к чему отсылают знаки языка, о референтах, как-будто они, пусть не сами ноумены, но обязательно с ними связаны. Можно сказать, что это разговор о значениях. Там где возникает сама связка, подобная связке знака и значения, там и возникает метаязык, в противовес тому, само говорение содержания — это движение знаков, а говорение о содержании — движение значений, но, ни то ни другое, само не будет являтся метаязыком, так как, чтобы возникло нечто, что можно назвать “мета”, нужна некая граница, которую можно преодолеть.

Язык может сообщить нам о том, каким образом эта связь устанавливается, связь между знаком, и тем к чему он отсылает, и какой статус в высказывании занимает сам референт, ведь значение это не единственная форма его существования, а референт, всё что стоит на его месте, мы скорее склонны понимать, как такое же означающее, как и сам знак, отсылающий к нему. Различение на знак и значение — это содержательное описание различия частей самого знака, тогда как их структурное различие будет записываться как различие между означающим (знак) и означаемым (значение). Различие между самими этими парами не иерархично, по типу того, что знак заменяет собой пару означающее и означаемое, и удваивая место означаемого, трансцендирует его, производит значение, нет, мы склонны понимать это различие горизонтально, это различные типы экзистирования языковой единицы, которая никогда не покидает пределов самого языка. И эта единица — знак.

В таком случае, всё, что мы скажем, не претендует на метафизичность, это речь при помощи знаков о них самих, речь о самом языке, и, во-первых, о его экзистировании, как отношении к нему субъекта высказывания, который вовсе не обязательно метафизичен, а в во-вторых, это речь о структуре, о конструировании языкового знака, до того как он стал частью коммуникации. Или лучше сказать, что конструирование знака происходит не до коммуникации, а на её изнанке. Такой язык не является метаязыком с точки зрения того, что метаязык сообщает нам о чём-то, что лежит за его пределами, но это метаязык, так как он говорит о структуре самого себя. Говорить о самом себе, а не только самого себя, это и значит занимать метапозицию, и именно в таком смысле, метаязык — есть. Можно совершать метавысказывания о языке, не делая их при этом высказываниями метафизическими. И именно так мы можем понять слова Ж.-М. Вапперо: “Ложно сказать, что метаязык существует, и также ложно сказать, что метаязыка не существует”.

В работе “Лингвистика и поэтика” Р. Якобсон вводит понятия метаязыковой и поэтической функций языка. С точки зрения Якобсона метаязыковое высказывание — это либо высказывание о языке с точки зрения языкознания (лингвистики) или “бытовое” высказывание, уточняющее, проясняющее для участников коммуникации саму их коммуникацию. “Если говорящему или слушающему необходимо проверить, пользуются ли они одним и тем же кодом, то предметом речи становится сам код”.

Описание данного понимания метаязыковой функции языка помогает нам пролить свет на наше исследование, во-первых, мы безусловно обеспокоены тем, что субъекты языка испытывают трудности в сосуществовании, трудности связанные, как раз с вопросом о коде, и проблема кодирования, конструирования языкового знака, требует определенного пояснения. Важно уточнить, что вопрос о том, используют ли субъекты один и тот же код или нет, это не вопрос о том, говорят ли они на русском или французском языке, разговорном или академическом, языке кино или поэзии, это второстепенные различия, более того, применение к ним понятия “язык”, носит скорее метонимический характер, это — синекдоха.

Язык один, мы еще проясним это, однако кодирование знака в языке различно, и в первую очередь, это различие заключается в том, как внутри знака связаны между собой его элементы, и что это за элементы. Если один субъект — это субъект одного типа кодирования, а другой — другого, то даже говоря на одном языке, в синекдотичном значении, то есть, например на русском, и более того, говоря в рамках одного дискурса, одной темы и даже, одних и тех же фактов, они могут никогда не прийти к соглашению, и не потому, что у них будет разный взгляд на вещи, а потому что само кодирование знака будет различно, и вовсе не обязательно, что в обоих типах кодирования будет присутствовать такой элемент, как “вещь”. Не только, и не обязательно информация кодируется в языке. Кодируется сам знак. Кодирование — это не информация.

Но, Якобсон говорит не только о метаязыковой функции, он говорит и о поэтической функции. “Направленность (Einstellung) на сообщение, как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого — это поэтическая функция языка… Эта функция, усиливая осязаемость знаков, углубляет фундаментальную дихотомию между знаками и предметами”.

Отметим, что метаязыковая функция Якобсона не равняется тому, что мы понимем здесь под метавысказыванием. В нашей логике, две функции, метаязыковая и поэтическая, относятся к двум частям нашего вопроса, к отношению — разговор о языке и коде (метаязыковая функция), и знаку — его структурированию (поэтическая), а речь, речь в которой акцент делается на этих двух функциях, уже будет метавысказыванием, но имеет ли оно, это высказывание отношение лингвистике, к лингвистике в широком смысле, и в том, в котором о ней писал Якобсон?

Глава 2. Теория дискурсов в структурном психоанализе и её отношение к метавысказыванию

Якобсон называет лингвистикой общую науку о языковых структурах, но существует ли такая наука, или, если переформулировать вопрос, включает ли в себя современная лингвистика все те метавысказывания о языке, которые возникают в иных дискурсах? Уточним, что с точки зрения Жака Лакана, дискурсов всего четыре: дискурс господина, истерический, университетский и психоаналитический.

Основываясь на схеме Лакана, Александр Смулянский выводит ещё четыре дискурса: философский, капиталистический, невротический и религиозный.

Подобного разделения кажется достаточно и нам. Однако отметим, что те дискурсы, которые выводит А. Смулянский могут считаться не легитимными с точки зрения тех или иных психоаналитических школ, но так уж ли легитимен Лакан в целом? Но то, что, быть может, такие структуры дискурсов ложны, вовсе не мешает нам приложить их, так, как мы понимаем их значение, к определенным высказываниям, и, вдруг, произвести из этого некий смысл. Будет достаточно и того, что он будет не-ложный, на истину мы не претендуем.

И тогда мы спросим, к какому дискурсу относится современная лингвистика? Очевидным кажется ответ, что как и любая наука — это дискурс университета. Но, с осторожностью предположим мы, что метавысказывания о языке могут возникнуть и в других дискурсах, как минимум в философском. Здесь важно уточнить, что в теории дискурсов Лакана, речь идёт не столько о содержании высказываний, не о темах, а о том как высказывание структурировано, какие положения занимают в нём четыре элемента — прибавочное наслаждение (jouissance) — “a”, знание — S2, господское означающее — S1 и расщеплённый субъект — $. Если допустить, что метавысказывание — это продукт дискурса, то следующий вопрос, который мы должны поставить — это вопрос о том, чем является метавысказывание — знанием, наслаждением, господским означающим или расщеплённым субъектом?

Если мы предположим, что метавысказывание — это знание, то по логике Лакановской схемы, с добавлениями Смулянского, метавысказывание способно возникнуть только в дискурсе истерика (Лакан) и философа (Смулянский). Но тогда получается, что университет, то есть, наука вовсе не способна произвести метавысказывание. В университетском дискурсе на месте продукта, а производимое дискурсом высказывание мы и называем продуктом, стоит расщепленный субъект.

Но, настоящая наука не даёт ответов, она высказывает сомнение, ставит вопрос. И всегда стоит отличать экспериментальную науку от науки теоретической, университетский дискурс относится скорее ко второй.

Если обратиться к расширенной схеме, и пойти от обратного, то есть сказать, что метавысказывание, это продукт того дискурса, где на месте продукта возникает расщеплённый субъект, то на производство таких высказываний будут претендовать не только университетский дискурс, но и дискурс религии. Данное дополнение сослужит нам в дальнейшем хорошую службу.

Мы предположим, что метавысказывание, это не обязательно знание, или не только знание. Но, что значит сказать, что метавысказывание — это и есть расщеплённый субъект? Такое утверждение требует подробного разъяснения. Но прежде, чем мы попробуем его дать, нам стоит закончить с вопросом о лингвистике, как о единственной области, за исключением “бытовой”, которая претендует на метавысказывания, если следовать за Якобсоном.

Ответ, точнее некоторая сложность в том, чтобы его дать, заключается в том, что само метавысказывание неминуемо двоиться, на свой акт и свое содержание, так как бессодержательного высказывания быть не может. И в данном случае всё зависит от того, на какой из сторон, мы делаем акцент. Важно отметить, что эти две стороны не радикально противостоят друг другу, мы не говорим языком метафизики, мы остаёмся на единой поверхности, на поверхности языка. Жан-Франсуа Лиотар в книги “Либидинальная экономика” предлагает рассматривать единую поверхность, которую он называет “великой эфемерной плёнкой”, как поверхность топологически устроенную как ленту мёбиуса. И пусть мы не можем обозреть всю ленту единовременно, мы, будучи в одной её точке можем вращать черту, разделяющую её на две мнимые стороны так, что обе эти стороны явятся нам одновременно, пусть не являя нам ленту полностью, но являя нам её односторонность, в том месте, где мы вращаем её. Иными словами, не стоит забывать о том, что референт — это тоже знак.

Но, чем медленнее вращается черта, тем сильнее настаивают на себе две стороны. Что же это за стороны, если речь идёт о метавысказывании?

Одна сторона — это как раз та сторона, где метавысказывания — это высказывания о структурах языка — это причастность содержания высказывания вопросам касающимся языка, но другая — это та, где в самом высказывании возникает субъект, в том виде, в котором он относится к знаку. Это явленность акта отношения субъекта к знаку, в относительной независимости от его содержания.

Попробуем рассмотреть то, какие акценты в отношении сторон, сделаны в тех дискурсах, которые мы выделили как, те, где мы можем отметить претензию на метавысказывание. Уточним, что метапозиция, кажется, не свойственна оставшимся дискурсам, так как господское означающее и jouissance, как их продукты, имеют как раз обратные матапозиционности направления. Ни господин, ни капиталист не желают ничего знать о структуре языка, а невротик и аналитик производят господское означающее, которое в самой своей сути должно положить конец метапозиции, то есть должно привести субъекта к некоторой однозначности, может быть, разве что, с другой её, этой однозначности стороны, с метастороны. Это не значит, что никто из них не знает о метапозиции или не занимает её, это значит, что-то, к чему они желают прийти — это произвести то высказывание, может и метавысказывание, которое поможет им забыть об этой позиции или с неё сойти.

Но, нас интересует метавысказывание, как результат, поэтому мы обращаемся к тем дискурсам, которые его и производят, те, где в схеме Лакана-Смулянского располагается место “продукта”.

Речь истерика направлена на другого, на то место, где другой совершает ошибку. С точки зрения истерика (господин врёт), однако продуктом такого дискурса оказывается именно знание, знание об акте лжи. Однако знание о том, что господин врёт, не является в прямом смысле высказыванием о структуре языка, в узком лингвистическом смысле. Это не научное метавысказывание, хотя кое-что о структуре субъекта оно нам говорит, но в то же время сам акт лжи не является тем фундаментальным актом конструирования знака и отношения субъекта к нему, который интересует нас в первую очередь. Субъект может соврать в независимости от того, как он относится к знаку. Уточним, что знание истерика об акте, само может стать актом, но этот акт уже не будет актом, который с нашей точки зрения является актом метавысказывания, то есть это не высказывание где проявляется отношение субъекта к знаку, а действие, стирающее это различие. Сам субъект становится знаком — активист стоящий на площади или художник-акционист. Важно отметить, что это различие стирается для самого субъекта, и вовсе не значит, что в свою очередь, на основании этого акта, нельзя произвести метавысказывание, глядя на такого субъекта со стороны, и даже будучи им самим.

Таким образом, за истерическим дискурсом мы оставим единственную претензию на метавысказывание, которое имеет отношение к определению Якобсона, а именно на то, что он называет бытовым. То есть это вопрос о том, допускает ли наш код ложь или нет. Значит, истерический дискурс делает акцент на той стороне метавысказывания, где он производит бытовое знание об использовании кода в рамках коммуникации. Но это не значит, что истерик не может быть философом или лингвистом. И очень даже может быть, что будучи им, он может стать таким знаком, который будет лингвистическим метавысказыванием, например, таким высказыванием может стать нечто наподобие высказывания “язык врёт”. Но, мы хотим уберечь нас от столь чрезмерного увлечения содержанием, и от соблазнительных выводов о том, что любой дискурс, где кто-то говорит о лжи другого — истерический, например логика, но, и возразить этому, по существу, нам нечего.

Философ обращается к самому вопросу о метапозиции (есть различие между сущим и бытием), а его продукт — знание об этом различии. А если философ говорит о структуре языка? Разве язык не является объектом философии? И чем тогда лингвистика будет отличаться от философии языка? И в чём тогда будет специфика именно философии, не как дискурса, а как одной науки, от лингвистики, как от другой науки? Предположим, что один из ответов, который можно дать, заключается в том, что лингвистика понимает язык, как свою частную область, и использует относительно узкий понятийный аппарат для описания языковых структур. Язык это предмет лингвистики и вот как её основатель — Фердинанд де Соссюр отвечает на вопрос о том, что это за предмет: “Но что же такое язык? По нашему мнению, понятие языка (langue) не совпадает с понятием речевой деятельности вообще (langage); язык — только определенная часть, правда, важнейшая речевой деятельности. Он, с одной стороны, социальный продукт речевой способности, с другой стороны — совокупность необходимых условий, усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у отдельных лиц”.

Философия языка относится к языку иначе. Когда философия становится философией языка, язык перестаёт быть частностью, он становится всем, или единственным о чём можно говорить, разве что, как раз помимо языка становится возможно говорить о речи, как его части.

Это связано с тем, что философию, как науку, принято понимать как науку о предельно обобщающих понятиях, хотя мы и не свойственны отдавать на откуп всё такому определению. Но такое определение берётся не из пустого места, это место обеспечено местом рождения самой философии, первому высказыванию, которое было сконструировано по принципу “всё есть — …”. Пусть даже это будет высказывание о том, что “всё есть — различие”. Мы можем возразить, что есть такие философии, которые говорят о языке, но не превращают его в тотальность, и тогда, мы сами ответим на своё возражение, что там, где в философии говорят так, там занимаются лингвистикой. И, в свою очередь, лингвист, склоняющийся к тому, чтобы сказать, что язык — это всё, сам становится философом, и более того его высказывание становится актом — актом философии или бредом.

Но сущность метавысказывания не в том, чтобы сказать. является ли язык всем или не всем, но в том, чтобы заговорить об этом, осуществить акт вопрошания, философский акт. И в таком случае, мы можем отстоять за философией право на метавысказывания о языке, но в том смысле, в котором это высказывание является знанием, как актуализацией правильно поставленного вопроса.

Продукт философского дискурса, как метавысказывание о языке — это знание о структурах языка, это высказывание, содержанием которого является язык, как и в лингвистике, и именно эту сторону нашего понимания метавысказывания оно занимает, но. как и в случае истерического дискурса, как и любого другого, мы не может полностью отбросить сторону акта. Философское суждение рождается из акта наслаждения, само наслаждение от занятия метапозиции производит философский дискурс, но философ не может застыть в этом наслаждении, ему необходимо перевести его в содержание, сделать его текстом, статьей, книгой. И именно поэтому, продукт философского дискурса — это знание, и в этом смысле философский дискурс, как и истерический скорее занимает содержательную сторону метавысказывания, но уже не бытовую, в отличии от первого.

Теперь рассмотрим дискурс религии. В основе своей, на месте истины он содержит знание, знание представленное в виде текста. В основе почти любой религии лежит то или иное писание или предание, сказание, содержание. Дискурс религии — это речь наслаждающегося, его агент jouissance, важно отметить, что jouissance — это не удовольствие, и в каком-то смысле его вполне можно назвать страданием. Речь идёт о самом напряжении в месте скопления либидинальной энергии, но это запросто может быть и страданием. Одно и то же “напряжение” может оказываться как страданием, так и наслаждением, и именно дизъюнктивным силлогизмом, как пишут о нём Ж. Делёз и Ф. Гваттари в книге “Анти Эдип”, можно назвать jouissance, так как в месте этого напряжения, там где “работает” либидо, страдание и наслаждение существуют как “то ли… то ли…”, не строго как “или-или”, а постоянно разлетаясь в разные стороны, оставаясь одной прямой. В акте изнасилования содержатся те же напряжения, что и в акте любви, но это вовсе не любовь, хотя может быть и акт любви, имитирующий изнасилование. Означивание играет важную роль. Агент религиозного дискурса — это грешник, тот кто сталкивается с напряжением, но, обладая знанием, заповедями, вынужден обратиться к Господину, к своему Божеству, чтобы то помогло ему превратить страдание в наслаждение, превратить смерть в воскресенье. Бог означит его напряжение. И как результат этого обращения, мы имеем метавысказывание. Это высказывание — откровение, которое уже не является писанием, но является свидетельствованием о своём расщеплении. “Я грешник, но я надеюсь что попаду в рай”, “Я могу раскаяться”. Покаяние будет актом, путь к которому лежит через встречу с содержанием, с метавысказыванием в тексте писания. Бытовое ли это высказывание или лингвистическое? Кажется “то ли… то ли…”. А может это религиозное высказывание? Важно отметить, что очевиднее всего такое функционирование религиозного дискурса видно там, где мы имеем дело с религиями Книги и большой традицией герменевтики. Ниже мы подробнее поговорим об этом. Скажем ещё несколько слов об Университете, ведь так или иначе, именно внутри него создается эта работа. Университет, как и Религия порождает расщепленного субъекта, метавысказывание о существовании зазора, или зазор-высказывание. Но разве — не знание? Если строго соответствовать логике Лакановского дискурса, то ответ — нет. Университет не производит знание, Знание в нём — это агент самого высказывания. Тот самый ответ, из которого исходит вопрос. Правильные ответы на все билеты университетских экзаменов уже записаны. Лекция, учение, которое скрывая под собой Господина, гарант истинности передаваемого знания, обращается к jouissance, к жаждущему знаний, но в результате такого познания субъект раскалывается, он задаётся вопросом, и в самом своём пределе этот вопрос представляет из себя метавысказывание. “А так ли это?”, “А почему это они решили, что они знают?”. Субъект истеризуется.

Так и замыкается круг. Однако это не “ровный” круг, а круг выворачивающийся через себя. Ведь смешивая структуры дискурсов Лакана, со структурами Смулянского, мы, вслед за последним, вынуждены переместить одну из частей структуры высказывания не простым поворачиванием формулы по часовой стрелке, а при помощи перекрестия.

Стоит отметить, что Лакан имел определённые отношения с Университетом и более того, сам семинар посвященный теории дискурса был создан на волне конфликтов с институциями, что делало речь Лакана, быть может чрезмерно пафосной, так как его задача была отсоединить психоанализ от института, или говоря иначе, объяснить свою сепарацию с институтом. Несмотря на то, что передаваемое психоаналитическое знание, скорее всего дискурс университета, если передача идёт с кафедры, разве что, это не речь самого Лакана, то строго говоря, психоаналитическое знание может передаваться, или лучше сказать производиться, только в кабинете, и это уже не университет.

Такое отделение связано с особой уникальностью психоаналитического дискурса, который представляет из себя строгую клиническую практику, и именно её обособленность отстаивал Лакан. Суть этой практики в разговоре “один на один”, и вовсе, не ради знания. Но при этом, это не значит, что мы не можем говорить терминами психоанализа в публичной речи или в рамках философских, или лингвистических, или иных других исследований.

Да, язык психоанализа попадая в университет или в философию перестаёт быть психоаналитическим дискурсом, но в данном случае мы и не существуем в его рамках, хотя далее, мы, может быть, попробуем в этом усомниться, как минимум одним примером З. Фрейд открывает нам лазейку, обращаясь к тексту Судьи Шрёбера. Работа с текстом — это не совсем встреча в кабинете, но и Фрейд со Шрёбером никогда не встречались.

Так или иначе, мы не претендуем на психоаналитический дискурс, в данном случае он нам не нужен, так как имеет иные отношения с метавысказыванием, обсуждая которые, мы будем уместно чувствовать себя и в рамках философии.

Хочется отметить, что философию, как и религию, как и университет, стоит отделять от самих дискурсов. В рамках каждой из этих областей высказывания могут строиться как любая структура, ведь дело не только в их содержании. Везде есть место как и содержанию, так и акту. Высказыванию, содержащиму метавысказывание и акту метавысказывания. Мы остановимся на трех областях — философия, психоанализ и религия, как тех, где идёт речь о метавысказывании, где метавысказывание может изречься в наиболее адекватных для письменной работы формах. Ведь далеко не всё можно написать. Нечто можно только сказать.

При помощи этих трех областей мы попробуем ответить на вопрос о том, как соотносятся знак и субъект, и такая попытка и будет метавыказыванием, с нашей точки зрения, при всей неумолимости того факта, что метавысказывания не может быть. Это невозможное метавысказывание может сказаться, если мы допустим, что есть другое нет. Не то, которого нет, а иное. Ведь если бы его не было, то не было бы и языка, потому что язык есть потому что есть то, чего нет. Это условие его существования. Ведь зачем язык там, где всё тождественно? Или, говоря иначе, там где всё тождественно, там нет ничего, кроме языка.

Не будет ли это метафизическим высказыванием и возвратом к метафизике, которому мы противостояли выше? Вовсе не обязательно. Мы всегда можем сказать, что мы просто говорим о метафизике, не делая никаких утверждений о том, существует ли метафизика или нет.

Глава 3. Онтологический субъект

Уточним нашу формулировку вопроса: “Как Субъект относится к знаку?”. При деконструкции этого вопроса мы сталкиваемся с тем, что в такой формулировке содержится несколько различий в понимании самих предметов, элементов вопроса. И в зависимости от того, какое различение мы будем рассматривать, к таким выводам мы и придём. Вот это различение: Субъект, Знак и Отношение — это три разные части или Субъект и Отношение равны друг другу, но не равны Знаку, что приводит к форме “Отношение-Знак” или “Субъект-Знак”, которые в свою очередь различны. В любом случае, для анализа этого вопроса мы должны разобрать все три составляющие, даже при условии что некоторые модели не нуждаются в некоторых частях. Нам нужно понять, как можно мыслить Субъект, Знак и Отношение. Мы обратимся к философии, психоанализу, лингвистике, и религии, параллельно рассматривая некоторые возможные способы подхода к понятиям, составляющим наш вопрос. Важно отметить, что в первую очередь наша работа — мечтает быть философией. И философию, вслед за Ж. Делёзом и Ф. Гваттари мы понимаем, как творчество концептов. И если выше мы говорили о философском акте, как о правильно поставленном вопросе, то стоит уточнить, что понятие концепта не исключает того, что концепт может быть вопросом.

Это позволяет нам указать на то, что мы не занимаемся историей философии, а пытаемся провести исследование, эксперимент, в рамках которого мы будем не рассматривать философские системы или бессистемности тех или иных авторов в их цельности, а организовывать встречи некоторых их положений, производя определенные концепты. Важно, что отбор положений отнюдь не является произвольным, так как мы не забываем о тех вещах, о которых мы говорим.

Начнём с субъекта. Одно из классических пониманий субъекта — это попытка представить субъект как действователя, как актора, творца, как личность, как абсолютный дух, душу и даже — как “я”. С учётом больших различий во всех этих представлениях, мы произведём синтез, в результате которого выведем целое понимание субъекта такого типа, именно как нечто целое, но не тотальное. Это онтологический субъект. В качестве конкретной модели мы обратимся к философии Джорджа Беркли, так как его философия не только представляет субъект одновременно и в классическом понимании, но и в то же время в понимании ином, том о котором мы скажем оттолкнувшись от Беркли, но прежде поработав с ним и как с “классиком”.

Центральное высказывание Беркли звучит так: “Быть значит быть воспринимаемым”. И первое, что можно сказать здесь в контексте субъекта, то никем, как воспринимающим, субъект тут и не может быть. Субъект это тот, чьё восприятие обуславливает бытие. И в философии Беркли — этот воспринимающий называется Богом.

Однако есть важное уточнение. В своей пожалуй ключевой работе “Разговор между Гиласом и Филонусом”, доказывая то, что восприятие является единственным условием существования, он обращается к эмпирике. Он показывает то, как восприятие работает в опыте, в том опыте, который имеет отношение к человеку. Однако цель Беркли вовсе не в том, чтобы таким образом замкнуть восприятие в человеке, его цель — обращая внимание именно на то, что мир продолжает быть в независимости от человека, указать на то, что есть восприятие не являющееся только опытом человека, и именно оно обуславливает самого человека существование, само оставаясь безусловным.

Такое понимание философии Беркли развеивает все поверхностные прочтения его, как солипсиста. Беркли говорит не о том, что всё есть в “моём” восприятии, а о том, что всё, в том числе и “я”, есть, потому что это воспринимается. Воспринимается Богом. Солипсисткое прочтение Беркли и, шире говоря, солипсизмом, будет являться именно подмена понятий Субъекта и Я.

Тем не менее существует “субъективный” опыт, который позволяет произвести такое высказывание, высказывание-путаницу. И мы сами убедимся далее в том, что будучи человеком, и говоря о субъекте, мы так или иначе будем путать Субъекта и Я. Одна из наших задач — не давать этому различию сливаться.

Бог, личность, душа, воспринимающий. Часто именно эти понятия берутся как те, в чём человек подобен Богу. Иными словами, речь идёт о Разуме. И этот разум — не равен Я. У Гегеля можно понимать под этим субъектом Абсолютный Дух.

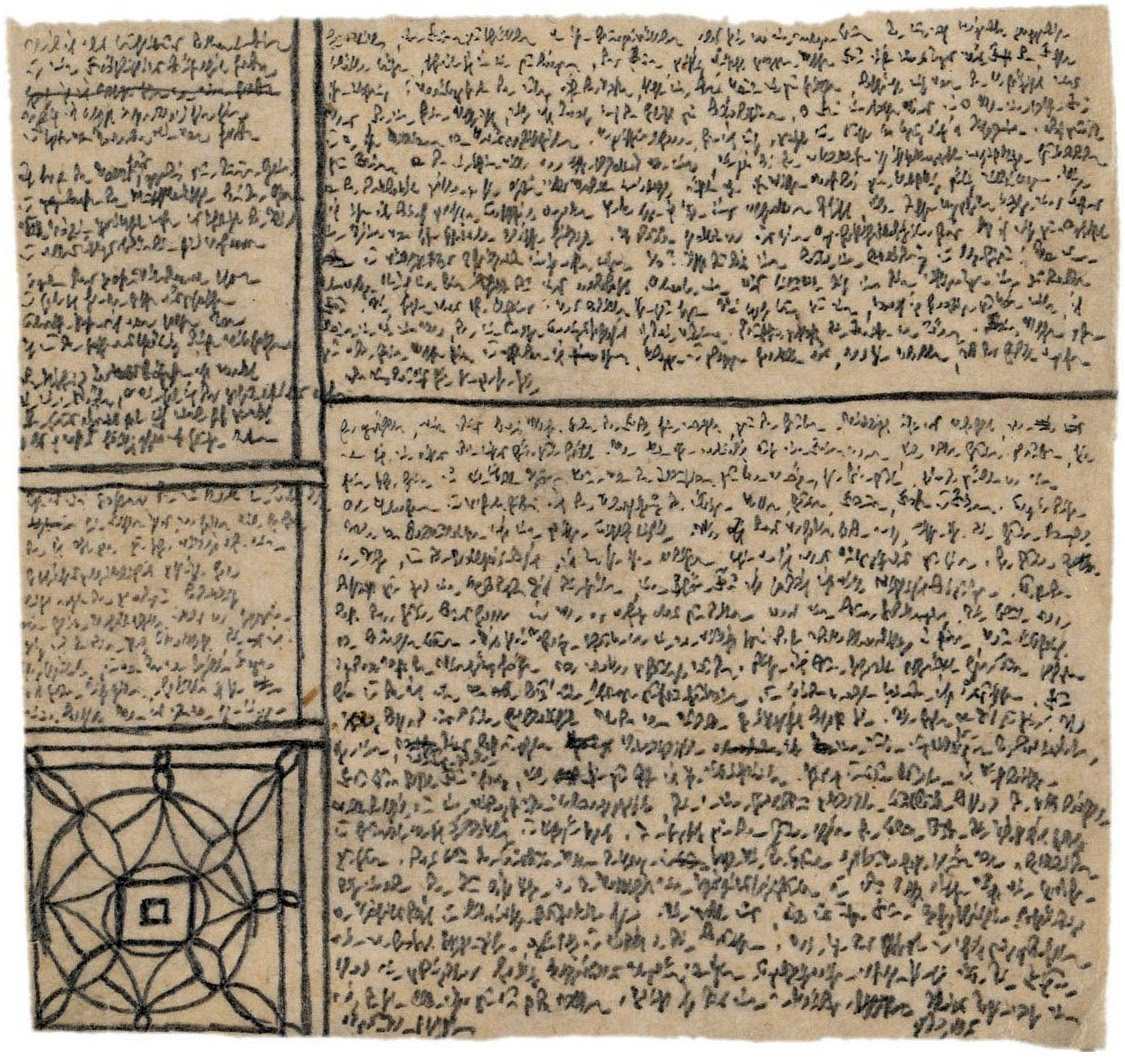

Вторая важная для нас идея содержиться в другом диалоге Беркли “Алкифрон”. В нём Беркли развивает свою теорию знака, теорию языка, задолго до Соссюра. Но тем не менее уже у Беркли знак языка имеет определённый характер “произвольности”. То есть, слова не намертво связаны с идеями. Язык состоит из идей и слов, и слова могут меняться, в своём обозначении идей. Но, до конца остается не ясно, чем сущностно слова отличаются от идей. С точки зрения Беркли, язык — это знаки, которыми говорит Бог. Эти знаки бесконечно различны, и, именно поэтому, язык один, как постоянное различие, а его отдельные дифференциации, например, русский и английский, это не совсем разные языки, так как он — один — язык Бога, а это — разные “речи”, разные формы записи Языка, которые относительно свободны (в то же время, у Соссюра язык — это часть речевой деятельности, тогда как здесь мы предлагаем смотреть на речь, как на часть языка, в том числе, здесь можно почувствовать различие между религиозным и университетским дискурсом). Свободна форма записи, но “не свободны” сами идеи. Мы не можем выбрать тип ощущения, мы можем только поворачиваться от одного ощущения к другому. Мы можем вращать знаки. В некотором роде, такой мир можно сравнить с миром “Материи и Памяти” Анри Бергсона, что мы и сделаем.

Образ у Бергсона — это «вид сущего, расположенного на полпути между "вещью" и "представлением"”. Идеи Беркли — это то, что воспринимается. То есть — это мы. Мы — это образ. “Я” в психоанализе Лакана имеет отношение к воображаемому регистру. Я — это Идея. Идеи у Беркли — это не Идеи Платона, как и образы Бергсона, далеки от Платоновских идей.

Говоря иначе, имматериализм Беркли и материализм Бергсона, в своей сути, являются планами имманенции, опять же, которые следует понимать не как противостоящие и не как диалектически синтезированные, а как дизъюнктивный силлогизм. Это не феноменология, так как вопрос о референте знака, как реально существующем, мы не снимаем, и, по крайней мере, говорим о том, где о нем говорят.

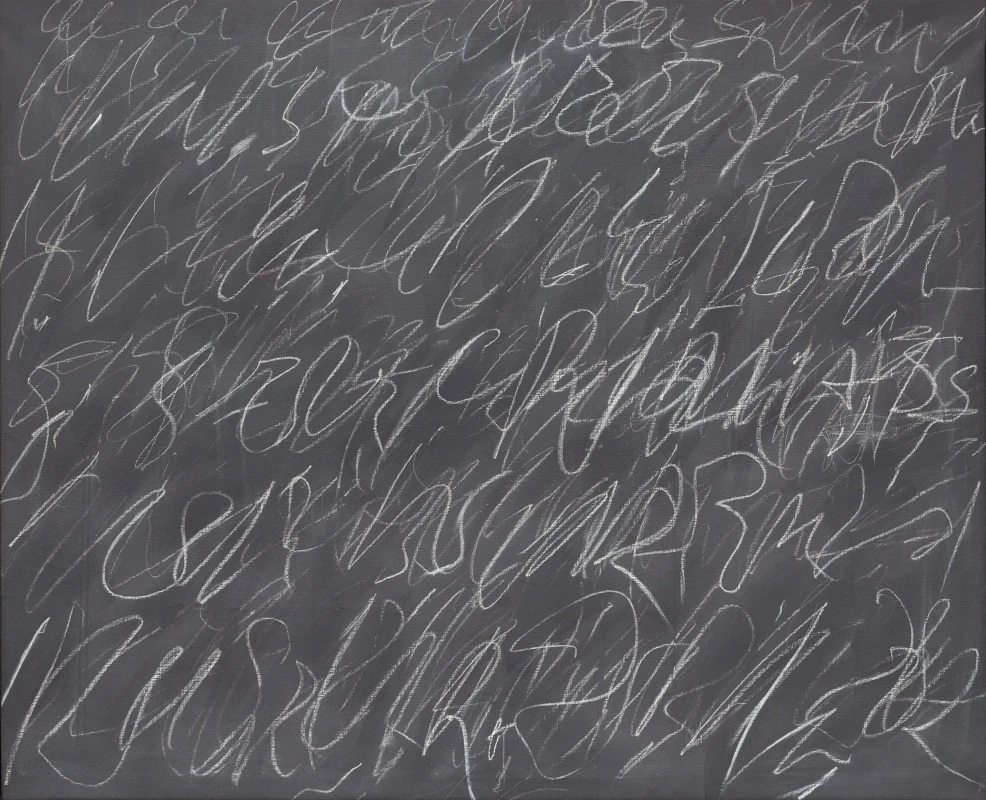

Образы Бергсона это вид сущего, они располагаются между воспринимающим (представлением) и ноуменом (вещью). Они материальны и равнозначны в своей экзистенции. Образы прошлого всплывающие в памяти, образы данные “сейчас”, все акты восприятия, в том числе сознание, не принадлежат воспринимающему. Они находятся “вовне”. Образы — это части вещи. Они существуют в длительности, неразрывной и распространяющейся во все стороны. Каждая вещь тянется всеми своими сторонами, своими оттенками, прошлыми, будущими и настоящими, и каждый оттенок это образ, повернутый к тому или иному представлению, которое также участвует в его конструировании.”Мир снят со всех сторон”, пишет Бергсон и, не забывает об этом Делёз. Вот этот мир, это “тело без органов”, это свиток, или либидинальная лента, на которой знаками вспыхивают образы-интенсивности, росчерки, буквы, он дан в представлении, но отдельное представление не способно увидеть весь свиток, всегда только его часть. Но, важно указать на саму возможность видеть свиток со стороны. Субъект это не обязательно знающий, он может видеть и часть, но не быть тем, что он видит, не сливаться с языком и “телом” свитка. Субъект — это не книга. Но разве не получается тогда, что Субъект, это я, читающий книгу? Где вся книга эта вещь, каждая её страница — образ, и я — читающий Субъект, хоть и занимаю по отношению к книге метапозицию, тем не менее я не вижу её со всех сторон, моё представление воспринимает только частичные образы. Такой Субъект — человек — не знающий Бог, читающий Книгу.

Идеи Беркли это единицы языка, которые воспринимаются, и, в конечном счёте, они воспринимаются человеком, и Беркли всё своё доказательство строит отсылая именно к “человеческой” эмпирике, эмпирике Гиласа и Филонуса. Здесь хочется спросить, следуя логике самого Беркли, но если они, в итоге, воспринимаются Богом, то зачем ему проецировать их в восприятие человека?

Беркли пишет о том, что вещи есть там, где нас нет, и даются потом в соответствии с определенной причинностью, именно потому что воспринимаются Богом. Получается так, что Бог есть только там где нас нет, а мы только там, где нет Его. Отождествляя Бога и Разум, кажется уместным вспомнить Лакана “я мыслю там, где я не есмь, следовательно, я есмь там, где я не мыслю”.

Если отрицание материи у Беркли зиждется в том числе на том, что она не нужна как посредник между воспринимаемым и воспринимающим, то не оказывается ли то, что сами акты восприятия, органы чувств и априорные формы чувственности и рассудка — это тоже идеи, единицы языка, как и сам человек. Есть только речь и субъект. Такой мир можно понять, как мир в котором Бог говорит сам с собой. Мир в котором нет нас, и чтобы говорить об этом нет, как раз есть язык. Язык есть потому что есть то, чего нет. Если и говорить о солипсизме в контексте Беркли, то это скорее “инверсированный солипсизм”, в котором существует единственный субъект, но это никогда не я. Другой, который не позволяет отождествить человека и Бога, сам при этом являясь человеком. И нет ничего удивительного в том, что человек это помеха самого себя, грешник, расщепленный, перечёркнутый субъект. Здесь, как и во многих случаях уместно вспомнить Рембо “Я — это Другой”, фразу одухотворенную Лаканом и ставшую девизом нашего времени. Но кто такой этот Другой? “Другой в прямом смысле не существует, он подобен линии горизонта, которую мы непременно видим, когда смотрим на поверхность Земли, но которая не существует в качестве чего-то реального, и мы не можем её коснуться”, так о Другом пишет С. Бенвенуто. Однако важно помыслить другого здесь именно, как человека, я, которого всё время видит язык, как черту, создающую его, как горизонт.

Если попытаться привести миры Беркли и Бергсона к формуле интересующей нас, то есть к формуле (Субъект-Отношение-Знак), то кажется важным указать на сходство в имманентной природе знака, его “локализации”.

Знак существует у Беркли под именем идеи, единицы языка Бога, которой Бог обращается к воспринимающему, к я. Парадоксальным образом это я становится Другим Бога. Но как пишет Лакан “У Другого нет Другого”. Поэтому Бог воспринимает самого себя, при помощи различных Я, которые и являются единицами языка, знаками, структура которых такова, что включает субъекта, как воспринимающего самого себя, но частично, и нет такого означающего, которое бы сообщило истинность, смысл всем другим означающим. Такой знак — это идея и часть субъекта, но как субъект может быть делим? Как может быть делимо бытие? То есть, субъект и единица языка — это отношение, некое целое, из которого выпадает Другой, как Знак, знак этого отношения (Субъект-Знак). Отношением является идея, единица языка Беркли — Бог и то, что он воспринимает, И тогда Знаком оказывается Другой. Я — это знак. Таким образом Я — это не воспринимающий, а воспринимаемое. У Бергсона на месте знака стоит образ, образ, который также дан в представлении, образ, который мы можем понимать как букву на всей длительности свитка. Субъект — это представление, одно нельзя отделить от другого, но представление у Бергсона, это не то, что конструирует образ, это такая же материальная часть мира. Оно участвует в его существовании, но образ формируется не в Я, не в представлении. Бергсон указывает на то, что образы даются такими, какие они “есть”, а не наше сознание их оформляет, они не продукты творчества сознания, они просто не являются вещью, данной как целое. И интересно, что доказательство Бергсона конгениально доказательству Беркли, они оба ссылаются на то, что идеи и образы существуют, независимо от того, даны они я или нет, но в случаи Беркли, я — это не субъект, а в случаи Бергсона я — не Вещь.

Образ Бергсона есть само отношение, которое находится между представлением и вещью, отношение вещи своей частью к пассивному Субъекту. Слабый Бог. Идея Беркли — это отношение Бога к самому себе, при помощи человека и идей, причём человек — это часть идеи, относящаяся к ее восприятию, но неразрывное от этого акта. Образ, как часть вещи, и идея, как часть восприятия, саму материю и “имматерию” превращают в то, что относится к я, но не к субъекту. И важно, что это два разных субъекта. Субъект Беркли — не я. Субъект Бергсона — я. Я — это не знак, в логике Бергсона, но знак, в логике Беркли. Хотим ли мы сказать, что Бергсон смешивает Я и Субъекта, подменяя второго первым? Вовсе нет.

Представление Бергсона частично, оно не может видеть мир со всех сторон, хотя он и снят. Человек у Беркли также не видит всё, что видит Бог. Человек Беркли напоминает представление Бергсона, ну и разве сам Бергсон не говорит о человеческом представлении?

Векторы Бергсона и Беркли движутся в разные стороны, но это векторы на одной прямой. Это дизъюнктивный силлогизм.

Бог-Идеи-Воспринимающий ( ) Вещь-Образ-Представление.

В определенном смысле, у Беркли, Бог и Воспринимающий стремяться к тождественности, как и вещи и образы у Бергсона. Но, они стремятся и отличаться, и, как раз, отличаться от человека, то есть, с точки зрения Беркли, человек — это не Бог, в определенном смысле можно сказать, что часть, но только если сказать, что та часть, которой нет, и это в очередной раз указывает на тотально неверное трактование Беркли, как солипсиста.

В случае Бергсона, тотальность вещи-образа отличается от представления, существуя независимо от него, как материя, но само представление также является материей, просто другой.

Таким образом, применительно к нашей формуле модель Бергсона это Отношение-Знак (Образ, как часть Вещи), а Беркли Субъект-Знак (Идея, как абсолютно Воспринимающий). Человек видит вещи/Бог созерцает Идеи.

В определенном смысле, работая с этими двумя моделями, не объединяя их, но и не снимая с одной прямой, мы можем представить субъект, как абсолютное восприятие, существующее независимо от я, творящее идеи и воспринимающая их, и, в то же время, как я, как человека, как нечто подчиненное миру вещей, созерцающее потоки образов, неспособное достичь ноумена, которое само является ноуменом, это чистый акт, и не до конца ясно чей, то ли твой, то ли не твой, материя производящая сознание или образы, и сознание производящее материю, или идеи, мир знаков, которые воспринимает субъект, и субъект создающий знаки. Это картезианский субъект. Субстанция разделенная на мыслящую и протяженную и его изнанка.

Но это не всё, что можно сказать о субъекте. Мы рассмотрели только две формулы из трёх, и то, только со стороны субъекта, предложенных в результате нашей деконструкции вопроса “Как субъект относится к знаку?”. Помимо такого представления о субъекте, мы хотим представить ещё одно, также множественное, но помещающееся на одной прямой, параллельной той, что представлена выше. Быть может эта параллельность, это параллельность сторон мёбиусной ленты, которую мы пытаемся прочертить. Это не картезианский субъект и его тень, а тот, кто, условно говоря, существовал до и будет существовать после него. Шизофреник классический Греции и киборг.

У нас есть субъект, как я, и субъект, как Бог, но эти субъекты объединяются с отношением, по разному отрицаясь с этим отношением, встают перед знаком, как отличным от них. И если говорить об отношении к знаку субъекта, применительно к вопросу о языке, а если немного переформулировать этот вопрос и спросить, “как человек относится к словам”, мы можем сказать, что в данном случае речь идет о том, что знак языка состоит из одной части — образа или идеи, почему бы не добавить сюда и слово, и другой части — Вещи или Бога, то есть того или иного референта, отличного от слова, словом не являющегося, то есть той или иной Истины, или даже Субъекта. Важно, что это не тождественные отношения, они лишь располагаются на одной стороне нашей “эфемерной плёнки”. Субъект, относящийся к знаку (Беркли) и Отношение к знаку Субъекта (Бергсон). Условно говоря, можно сказать, что эта сторона, это та, где есть язык, в котором знаки сообщают субъекту нечто о чем-то или нечто о нем. Или — это мир, где возможна метафизика или она преодолена.

Глава 4. Структура знака в лнгвистике и постструктурализме

Чтобы лучше представить третью модель, такую модель субъекта, которая представляла бы нам его, как равную третью часть формулы Субъект-Отношение-Знак, а не то, что неразрывно связано с отношением, не то, что и устанавливает тождество между языком и средством коммуникации, как передачи информации, будь это образы материи передаваемые от вещи, или идеи Бога, которыми он обращается к человеку, ведь нас интересуют больше всего именно те места, где мы можем выделить внекоммуникативнось языка, чтобы лучше представить такого субъекта нам стоит начать несколько издалека, а именно с “Курса общей лингвистики” Фердинанда де Соссюра, и разобраться в том, как организован его языковой знак. Всё дело в том, что так или иначе, в случае картезианского субъекта мы идём от субъекта к знаку, даже если субъект пассивен, так как его пассивность, как и слабый Бог, несмотря ни на что, является творческим актом, а он — актором. В случае другой модели субъекта, чтобы подойти к нему, нам нужно начать со знака.

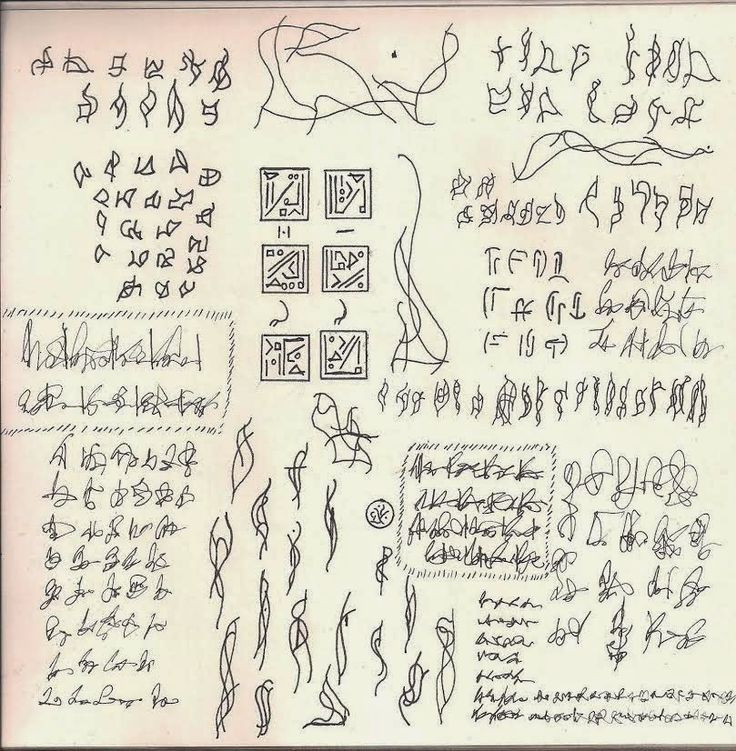

Вопрос не стоит о том, что такое знак. Знак — это знак языка. Но нас интересует то, как он устроен. Соссюр предлагает двухсоставную систему знака. Он пишет о том, что знак состоит из Означающего и Означаемого. Означающее — это “акустический образ слова”, данное определение Соссюра достаточно уникально и не пользуется широкой популярностью, однако, нам кажется, оно очень плодотворным. В первую очередь, именно из-за того, что это образ. Таким образом мы выстраиваем определенную серию Образ-Идея-Слово. Слово мы присоединяем потому, что означающее и слово, пусть не тождественные понятия, то именно представляя слово, как акустический образ, как нечто графическое и фонетическое, но в некотором смысле отдельное от референта, как “слово”, мы лучше можем вообразить себе Означающее отличное от Означаемого.

Означаемое, как говорит об этом Соссюр — это понятие. То на что Означающее указывает, то есть мы говорим “Дерево” и слово “Дерево” отсылает к всему тому, что как дерево мы понимаем.

Третий элемент знака, который не явно присутствует у Соссюра, но не выделяется им особо — это черта, черта разделяющая Означающее и Означаемое. Её значение, в свою очередь, уже выделяет Жак Лакан.

Но что такое Означаемое? Разве слово не является понятием, или разве поняте не является идеей и не включает в себя образ. Если мы представляем дерево, то не кажется ли, что может быть даже наоборот, Образ дерева, который мы видим, представляем — это Означающее, которое отсылает к Означаемому, к слову, к понятию? Строго говоря мы не можем никак отличить означающее от означаемого, кроме как через определение его места по отношению к черте. Что-то над, а что-то под.

Обратим внимание на то, что быть “под” — это быть подлежащим, подчинённым, строго говоря, это и значит быть Субъектом. Примечательно, что Лакан переворачивает знак Соссюра и на месте под у Лакана оказывается означаемое. Означаемое, это та часть знака, которая отсылает к Богу, к Субъекту, к чему-то непознаваемому, а если субъекта мы мыслим как деятеля, как актора, то “под” у нас оказывается Вещь. Вещь как целое. Быть “под” означает быть основанием. Такое положение, так или иначе, кажется метафизическим.

Обращаясь к структуре знака Соссюра, Жак Лакан очень внимательно останавливается именно на той проблеме, что определение означаемого, как чего-то метафизического, крайне проблематично, и именно из его анализа мы делаем предположение, что различие между означаемым и означающим это различие не сущностное, а топологическое. Более того, против сущностного восприятия языка выступал и сам Соссюр. Его Означаемые — это вовсе не вещи. Они становятся вещами, только если мы подходим к ним со стороны философского дискурса, то есть делая обобщения. Соссюр остаётся лингвистом, а именно, рассматривает язык как часть, а не как тотальность, и именно так мы определили суть лингвистики, в её отличии от философии. Если уместно — это различие, подобное тому, какое существует между феноменологией и психологизмом, как в “Картезианских размышлениях” предлагает их различать Э. Гуссерль.

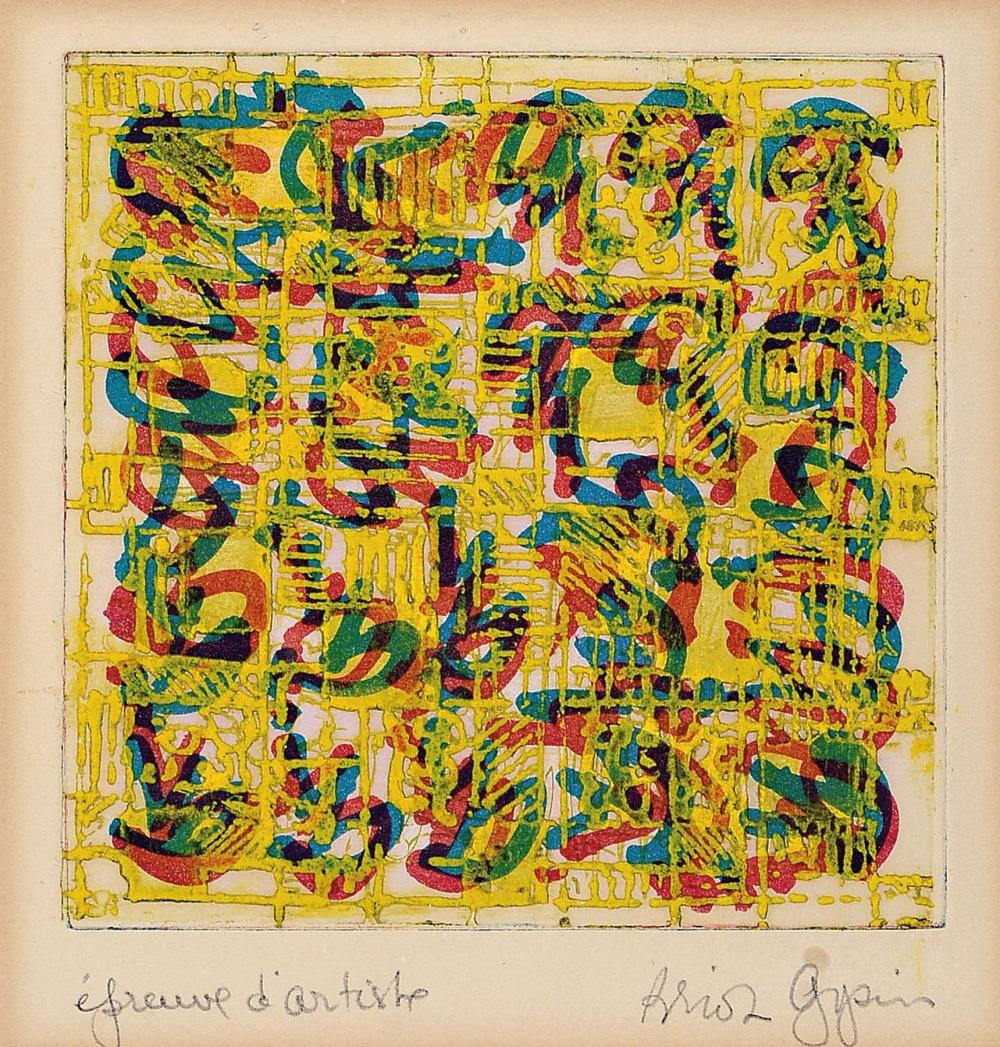

Соссюр представляет язык как различие. Знаки отличаются друг от друга не сущностно, а различием друг от друга, так об этом пишет Фердинанд де Соссюр. Обратите внимание на то, чем отличаются знаки “х” и “+” — это чистое различие. Или попробуйте произнести звук “а” и перевести его в “о”, это можно сделать непрерывно, и кажется невозможно найти внутри самого звука то место, гда “а” переходит в “о” — невозможно. Этот переход остаётся за кадром, где-то на уровне черты. Обратим внимание на то, что Бергсоновская Вещь также состоит из различий, из всех своих сторон, которые сняты со всех точек зрения.

Вернёмся к Лакану. Лакан, в некотором роде заменяет схему Соссюра на ту, в которой по обеим сторонам черты находятся означающие, но при этом, сами места, стороны черты, обретают свои имена, как Означающее и Означаемое, они определяются так в отношении к черте. То есть черта становится содержанием различия, а не то, что находится на двух сторонах структуры знака.

Лакан вводит одно очень важное положение, которое мы уже, лишь вскользь, упоминали в самом начале. “Означающее представляет субъекта другому означающему”.

Остановимся на этом положении подробнее. С одной стороны, мы можем сказать, что это представление, это коммуникативный акт, в котором при помощи означающего, например такого, как имя, субъект представляется другому имени. Один человек называет другому своё имя, и другой начинает представлять за этим именем того субъекта, которого представляет имя. Такой субъект кажется всё еще картезианским, однако мы предлагаем понять это иначе.

Субъект Лакана не субъект Декарта. Лакан уточняет, что «я не есмь там, где я игрушка моей мысли; о том, что я есмь, я мыслю там, где я и не думаю мыслить».

Такой субъект не является мышлением, в том смысле в котором мышление это работа с означающим, создание означающего, идей Богом, или перцепция образов Вещи. Такой субъект, это то, что выпадает из встречи, столкновения означающих. Лакан пишет о сокровищнице означающих. В некотором роде речь идёт о бесконечном пространстве языка, где означающие даны не хронологически, а единовременно или безвременно. В Эоне. Но они различны. Они различаются в самом акте своей встречи. Они различны, потому что вынуждены сосуществовать. И когда они сталкиваются, они, неминуемо, сами производят это различие, представляя его друг другу. То есть, быть может, ещё точнее будет сказать, что означающее не только представляет субъекта другому означающему, но и передаёт, передаёт, как разделительную черту, эстафетную палочку, которая скользит по поверхности “тела” языка, и различает его, не разрезая, как например переход “Ааа (-)ооО”.

Важно отметить, что Лакан, вслед за Соссюром, говорит о произвольности знака, если у Соссюра за определенным означающим не закреплено определенное означаемое, то есть разные акустические образы, слова разных языков, могут отсылать к сходим понятиям, то у Лакана речь идет о свободном скольжении означающих. То есть под любым означающим может оказаться любое “понятие”. Таким устройством языка гарантировано существование симптома, установлению некой произвольной, но устойчивой связи между словом и понятием. Соссюр также настаивает на том, что связь означающего и означаемого произвольна, но не случайна.

В некотором смысле находясь под влиянием Лакана, а позже пытаясь от него отстраниться, но, так или иначе, существуя в его территориях, Ж. Делёз, до поры до времени, сначала в работе “Логика смысла”, а потом в совместной книге с Ф. Гваттари “Анти-Эдип”, предлагает две серии, два концепта, которые не отождествляются, но кажется определённо обладают неким структурным подобием. В этом смысле, кажется важно уточнить, что когда речь идёт об акте, о некой метапозиции, содержания высказываний не столь важны, как их топология, их локализация.

Вот эти серии:

В “Логике смысла” главным действующим лицом является смысл и смысл описывается, как эффект поверхности, как-то, что возникает в месте столкновения предложений. Смысл не является тем что выражается, и это одна из магистральных линий анти-платонической критики Делёза, критики выражения, и критики картезианского субъекта. Смысл — это бестелесный эффект, где его бестелесность наследуется у Стоиков. Смысл производиться, а не предшествует высказыванию. Означающее передаёт смысл другому означающему. Или, как пишет Делёз, “смысл парит над полем боя”. Но его нет ни в ком из тех, кто ведёт борьбу. В книге “Анти-Эдип” речь идёт не о смысле, а о Субъекте. Такой субъект возникает как надстройка над базисом производства “желающих машин”. Мы не говорим, что все эти понятия взаимозаменяемы, и не взаимозаменяемы смысл и субъект, однако их локализация, как бестелесная черта между имманентными интенсивностями — идеями, образами, означающими.

Лакан пишет о том, что Субъект это черта. Пусть не везде он однозначно придерживается этого положения, но однозначность нас и не интересует. Нас интересует полифония, и важно само то, что такое положение есть. Субъект это черта, эффект от встречи знаков-интенсивностей.

И пожалуй, самым принципиальным и горячим сторонником черты является Жан-Француа Лиотар. В своей книге “Либидинальная Экономика” Лиотар рисует впечатляющую топологическую онтологию имманентности, где Черта занимает чуть ли не важнейшую роль.

Лиотар начинает “Либидинальную экономику с описания “великой эфемерной плёнки”, эта плёнка состоит из интенсивностей, неких сингулярностей, которые все принадлежат единой имманентной поверхности. То есть Лиотар буквально перечисляет в одном ряду слова, тела, мысли, образы, идеи, запахи и всё сущее.

Плёнка Лиотара организована подобно ленте Мёбиуса, фигура также важная и для Лакана. Лента Мёбиуса, это единая непрерывная поверхность, длительность, которая, тем не менее, в каждой своей отдельной точке имеет две стороны. И в каждой такой точке эти две стороны разделены чертой. Теперь можно аккуратно провести параллель между этой лентой и структурой языкового знака. Интенсивности, разделённые чертой. И в зависимости от этой черты, от того в каких отношениях находиться черта и интенсивности, в таких отношениях, скажем мы, может находиться знак и субъект. Лиотар предлагает такую, пусть и упрощённую метафору. Плёнка не является ровной. Её поверхность состоит из впадин и выпуклостей. И там, где мы движемся по одной её стороне, забираясь на вершину, будь то поднимаясь к настоящему означающему или возвышаясь над полем боя, на другой стороне мы проваливаемся в глубину означаемого, понятия, вещи. В некотором роде такое устройство напоминает концепт складки у Ж. Делёза.

Говоря о черте, её саму Лиотар так же не мыслит статично, как и само движение интенсивностей на плёнке. Черте свойственно вращение. Вращение черты в зависимости от её скорости устанавливает большее или меньшее различие между Означающим и Означаемым, между словом и вещью. И если представить, домыслить себе максимально ускоренное вращение черты, или даже черт на каждом участке плёнки, устроенной по принципу ленты Мёбиуса, то мы получим ни что иное, как тор, тор также центральная фигура и в топологии Лакана. К слову, о торе Лиотар уже не говорит. Однако Лиотар приписывает нам способность вращать эту черту, и тогда, мы осторожно предполагаем, а не кроется ли в этом вращении субъект? Причём субъект вполне активный, чуть ли не картезианский.

Но такая форма, форма тора, более того, мы уточняем, что в первую очередь мы говорим о языке, позволяет нам увидеть тотальное пространство языка, как тора или свитка, являющего собой целое, однако содержащее в себе черту, как зияние, при том, что при вращении всех черт и трансформации ленты в тор, черты накладываются одна на другую, являя одно.

Такая топология указывает нам на то, что метапозиция, это позиция черты, позиция субъекта, отличающегося от текста, но этот субъект не является автором этого текста, он его эффект. Субъект выпадает из текста, он единственное, чего в тексте нет, он “нет” самого этого текста и поэтому субъект начинается там, где от текста отходит, говорит от себя, промахивается мимо текста. Бланшо будет говорить о том, что автор и пишущий не совпадают друг с другом. Но не оказывается ли тогда, что и Беркли и Бергсон, как и Лакан и Делёз дают нам совсем не картезианского субъекта, а имманентного “бестелесного” субъекта-эффекта. Парящего над текстом, но не являющегося его основанием. Если говорить об основании, то с точки зрения Делёза и Гваттари, оно также производиться, производится, как-то, что вслед за Арто имеет имя “Тела без органов”.

Глава 5. Не-онтологический субъект

Теперь с осторожностью можно сказать, что субъект — это различающий знак, так как мы не забываем о той тотальности языка, о которой говорили вначале. Субъект — это особый знак, который подобно “пробелу”, отделяет одно слово от другого. Пробел — это особый знак, и примечательно то, что количество знаков в тексте считается как включая его, так и не включая. Пробел, как знак, можно отбросить, как и тень. Это знак, который может быть знаком то ли исключённости, то ли исключительности.

Но черта и пробел — это так же не одно и то же. Говоря языком Лиотара, мы можем различить их как Негативный Ноль и Позитивный Ноль. Как нехватку и как избыток.

Субъект, как знак различия, можно прочитать как “предопределяющий” знак, что позволит нам сделать ссылку на работу Резо Негарестани “Работа нечеловеческого”. Негарестани определяет человека, в данном случае мы скажем, что тот субъект о котором говорим мы, может и не человек, но субъект человеческий, и тем не менее, Негарестани говорит о том, что человек — это то что постоянно переопределяет само себе.

Человек — это то, что различает речь. Или является результатом того, что речь не может быть безразлична.

Такое переопределение снимает с субъекта функцию самопознания и поиска истины, которым нагружен Абсолютный дух Гегеля, и Воспринимающий Беркли, возвращающий нас не к различию, а к единству.

Важно, особенно в случае Делеза, что такой субъект, всё же не тождественен, это субъект-шизофреник, но шизофреник в делёзианском смысле, чуть позже мы укажем на то, чем он будет отличаться от понимания шизофреника в психоанализе. Шизофреник Делёза — это постоянно различающиеся интенсивности, желающие машины, производящие, как целое — тело без органов, с одной стороны, так и бестелесные эффекты субъекты-смыслы с другой. И эти субъекты не являются одним. Это различия, представляющие субъекта-шизофреника, именно как разделённого, а не цельного, это не личность, и даже не множественные личности. При определенной романтизации, можно сказать, что именно такой субъект оказывается максимально подвижен, революционен, так как он постоянно соскальзывает и не позволяет установиться тождеству, тождеству слова и вещи. Однако если прислушаться к бреду шизофреника, пусть мы и обнаружим достаточно произвольную связь между означаемым и означающим, однако ни о какой свободе там говорить не приходится, хотя он и “бредит о чём угодно”, но угодно кому? Чаще всего бред сильно ограничен и строго детерминирован. Шизофреник Делёза свободен от тождества, но он и заложник глубины, так как неминуемо проваливается слишком глубоко в понятие, теряя возможность скользить и переопределяться.

Но мы отметим еще раз, что нашей задачей не является отождествление понятий, и мы не стремимся сказать, что все субъекты, которых мы рассматриваем — это “на самом деле” одно и тоже. Вовсе нет. Они различны. Хотя и в нашем анализе, так или иначе, возникают схождения, но эти схождения это дизъюнктивные силлогизмы, силлогизмы без снятия. Различно их определение. Или, говоря с метапозиции — это не только различие значения понятия субъект — это различие субъекта, как понятия, и субъекта понятия. Однако пусть данное высказывание и претендует на метапозицию, оно не выходит за границы языка. Это всего лишь ещё одно высказывание. Потому что сказать, что это высказывание метавысказывание, значит понять субъекта уже определенным, а не переопределенным образом. Такой переопределяемый субъект не Абсолютный Дух, которого, как кажется, было бы так уместно представить как истинного обладателя метапозиции, той, что стремилась бы к описанию Вещи, как таковой. Он ему противоположен, но именно он имеет отношение к имманентной метапозиции, то есть единственно возможной, как возможности держать речь о языке, а не о чём-то “за пределами языка”. Можно предположить, в данной логике, дело даже не в том, что у такого субъекта нет доступа к метапозиции, а в том, что не он автор/актор этой интенции. Не он тот актёр, который должен играть эту роль. Он тень актёра. Его двойник. Двойник знака. Черта.

Получается, что третий субъект, помимо субъекта, относящегося к знаку (Беркли) и отношения к знаку субъекта (Бергсон) у нас появляется, как субъект, как третья часть, как эффект того, что между знаками существует отношение. И при определённом понимании, такой субъект также является знаком, однако особым знаком. Знаком, указать на который можно с любой стороны.

Вполне закономерно то, что при определенном прочтении Делёза и Лиотара, мы запросто приходим к постгуманизму и трансгуманизм, есть большое количество авторов выросших из делезеанской традиции, это и Н. Лэнд, и Р. Негарестани, и Й. Регев, и М. Куртов, и Г. Харман, и многие другие. Важно сконцентрироваться на том, что в определенном смысле во всех векторах этой мысли мы приходим к не человеческому, ярче всего представленному сейчас через ИИ. Ключевой вопрос, на котором мы сделаем акцент, это вопрос о том, имеет ли ИИ разум, то есть обладает ли он субъективностью?

Мы не будем подробно рассматривать ответы и проработки этой проблемы, мы воспользуемся ей только для того, чтобы ещё раз проявить то, что является субъектом, который не является я. Что это за говорящее существо, не являющееся человеком?

Субъект, как выпадающий эффект встречи не находится ни во мне, ни в той структуре, которую называют ИИ. И да, ИИ и я в определенном смысле со-природны друг другу, если понимать я, как интеллект, или, если именно что рассматривать я и ИИ, как части языка, как идеи и образы.

Субъект не находится в ИИ, но он и не находится в я. Однако и ИИ, и я имеют отношение к субъекту. Субъект — это черта, место их встречи. Экран. Субъект и возникает там, где я обращается к ИИ, или наоборот — они разделяют субъект. Субъект делит их, как поверхность экрана, прозрачная, но не пересекаемая. ИИ обладает субъективностью, как и я, но ни то ни другое не является субъектом.

Такой субъект определённо не является субъектом в классическом смысле, строго говоря, в классическом смысле это вообще не субъект. Но не субъект, только в том смысле, если мы привыкли ставить субъекта слишком близко к человеку или к Богу. Но, если присмотрется к структурному психоанализу, то именно такой субъект обитает и там, и это вовсе не мешает психоаналитику работать с человеком, с человеком, как с тем, кто к субъективности имеет отношение, пусть и это отношение — не неразрывно. И если мы можем допустить, что в конце концов, для Делёза субъект не то чтобы важен, то для психоанализа его значение не столь ничтожно, ведь субъект психоанализа — это субъект бессознательного, а дифференциация психических структур в психоанализе производится на основании, именно что, отношения субъекта к означающему, к знаку.

Глава 6. Психические структуры и их отношения к знаку в психоанализе

Субъект психоанализа — это субъект бессознательного, а бессознательное структурировано, как язык. Структурный психоанализ Жака Лакана, следуя за Фрейдом, имеет одно существенное положение. Это положение связано с дифференциацией психических структур. Классическая дифференциация это деление на три структуры: Невротическую, Психотическую и Перверсивную. В свою очередь сама психика состоит из трех регистров: Символического, Воображаемого и Реального. Различие структур связано с тем, как организованы отношения между тремя регистрами.

Очень осторожно, мы попробуем представить каждую отдельную психическую структуру, как знак, а составляющие этот знак регистры, как составляющие языкового знака. То есть Воображаемый регистр будет связан с Означаемым, Символический с Означающим, а Реальное с Чертой.

Воображаемое — это мир образов или идей, в некотором смысле, это и есть мир вещей и Абсолютного Духа, это то, что мыслиться как референт, как референт в виде телесной метафоры. Но воображаемый регистр сам по себе не структурирован. Опять же, вспомним Бергсона. Мир снят со всех сторон. Но эти кадры не смонтированы. Они не представлены. Важно подметить, что и я и тело — это именно то, что в первую очередь относится к воображаемому регистру. Они безграничны.

В свою очередь символическое — это означающее. Это то, что позволяет символизировать воображаемое. Символизировать, то есть пристегнуть к свободному скольжению, отвязать от укоренении в я и в теле, сделать метафору не телесной. Символическое в определённом смысле может перетекать в воображаемое, опять же уточним, что означаемое, это место, а не сущность. Так и сами психические структуры будут отличаться не симптомами, так как любой может сказать что угодно, а тем, как этот симптом структурирован, как устроен этот знак-случай. Как этот субъект относится к знаку? Как этот человек говорит о том, о чём он говорит?

В такой констелляции за Реальным остаётся черта. Черта, это то, что невозможно, так как ничем не является, кроме того, что она есть различие. Если Лиотар смело и дерзко заявляет о том, что нам больше и нечего делать, как только вращать эту самую черту, то психоаналитические структуры так легко не поворачиваются. Более того, невозможно сменить структуру. Реальное это то, с чем ничего и не сделаешь. Это субъект, который возник между строк текста, черта, пробел делящий строки, слова, буквы и понятия, и он возник обнаружив себя, как читающий, и при этом не являющийся текстом, но он ничего не может поделать с текстом, он не способен его переписать. Однако он способен его перечитать. Но это уже имеет отношение к символическому, а не к реальному. Или стереть и написать иное. Но разве возможно что-то стереть? Если мы вспомним о памяти Бергсона и примем такую модель, то эта сторона текста, стертая, но однажды написанная, как образ, как слепок есть неразрывная часть длительности. Переписанное таким образом просто в другом месте. Стереть можно только себя.

Понятие Реального сложно и всегда, берясь за него, рискуешь сказать нечто очень сомнительное, поэтому мы не будем размахивать им во все стороны. Мы ограничимся тем, что в определенном смысле, психоанализ, а именно этим он нас и интересует, дифференцирует психические структуры через рассмотрение того, каким образом субъект относится к означающему. Или, добавляем мы. Как организован знак. Мы примем положение о том, что субъект является чертой, разделяющей знак на означающее и означаемое, сопоставим их с символическим и воображаемым регистрами, и тогда, отношение субъекта к знаку это именно то, как организована связь означающего и означаемого, что находится на месте одного, а что на месте другого. Языком Лиотара это можно выразить вопросом о том, как быстро вращается Черта?

Рассмотрим отдельно психические структуры с точки зрения организации в них отношения Субъекта к знаку.

Невротическая структура — это та структура, которая скорее воспринимает на местах знаковой структуры слово и понятие, то есть — это знак Соссюра. Невротическая структура, это та, где установлен определенный Символический порядок, говоря языком психоанализа, точнее тем оттенком его языка, который окрашен телесной метафорой, то это желание матери, желание не структурированное, направленное куда-то, неизвестно куда, то есть это то желание, которое фиксирует ребёнок, но не понимает, не знает куда оно направлено. Отчасти из этого неведения у ребенка возникает первейшее представление о зле, это желание обозначается, и обозначается оно Именем Отца, означающим самого означающего, то что приходит, как язык. Язык, как и отец — мертвы. Такое желание уже в свою очередь может превратиться в навязчивое требование, которое и породит невротика. Но важно, что Имя Отца — это гарант возможности метафоры. То есть символизации, то есть уход от прочтения желания матери, как Вещи, как неописуемого и необузданного желания, а способность ограничить его. Символизация и способствует отношению к знаку, как к Сосюровскому. Невротик мыслит что слово не отсылает напрямую к желанию, а относится к понятию, которое само может стать означающим и в своем скольжении может означать всё что угодно. Символизация обнаруживает понятие во “внутреннем мире”, на территории я. То есть невротик сталкиваясь с текстом читает этот текст, текст желания другого, как требование к себе, да, он сопротивляется ему, но не читает его как описание “внешнего” мира. Потому что Имя Отца отделяет от безграничного желания матери, он создаёт воображаемое я, как нечто устойчивое. То я, которое отдает отчет, что оно читает текст. И вопрос этого я связан с самим этим я — существую ли я? Читая текст в котором я не узнаёт себя, я тревожится, ведь, быть может, это значит, что оно не отвечает критериям существования, и больше всего оно хочет именно исчезнуть, достигнуть полной свободы в отношении означающего и означаемого, поэтому именно Соссюровский знак, является его знаком. Часто невротик это тот, кто предпочёл бы, чтобы у него не было тела, и именно поэтому понятие на месте референта, его прекрасно устраивает, понятие, которое он созерцает в своём разуме.

Психотческая структура в своём отношении к знаку наоборот тяготеет к тому, чтобы связать слово и Вещь. Не обеспечить их произвольную, но устойчивую связь между символом и метафорой, а придать этой связи незыблемый метафизический статус. Опять же говоря на языке телесной метафоры желание матери не структурировано отцом. Такой субъект не отличает себя от такого желания, он не имеет представления о Я, как о личности, он подражает желанию матери, не понимая его. Так человек может не понимать, почему например он не может общаться с другими иначе чем через соблазнение. И такое общение может сильно затруднять ему существование. В радикальной форме такая структура из просто психотической приходит к состоянию психоза. Это радикальное стирание границы внешнего и внутреннего, отсутствие символизации, отбрасывание Имени Отца. В таком случае знак воспринимается радикально как тот, который состоит из слова и Вещи, с которой этот знак связан прочными узами. Однако узами случайными, нарушающими “грамматику” и синтаксис языка, доминирующую в настоящем, в реальности, той, которая держится на Имени Отца. Психотический субъект, в отличии от невротического, который склонен как раз всё читать через призму рефлексии, через то, как эти понятия относятся к нему, психотический субъект, наоборот не способен к такому чтению, к чтению “художественному”, метафорическому. Метафора ему не ведома, разве что только бредовая. В таком чтении за словами скрываются не понятия, которые могут предопределяться, а истины, в той или иной форме. Когда психотик читает текст, даже художественный он скорее отсылает этот текст к некоему “реальному положению дел”, к телесной метафоре. Чуть ниже мы подробнее разберем эти нюансы на конкретных примерах. Но, в первом приближении в контексте философии языка, мы не можем не вспомнить Беркли, для которого идеи — это единицы языка, данные Богом. Бог говорит с человеком образами, эти образы — знаки языка. Запомним это.

Прежде чем сказать несколько слов о перверсивной структуре, кажется необходимым раскрыть понятие телесной метафоры, упоминаемой нами уже несколько раз. Под телесной метафорой мы подразумеваем положение, когда на месте референта стоит Вещь, нечто претендующее на реальность, ноумен, Бог. Но мы говорим именно о метафоре, а не о том, что означаемое действительно является ноуменом. Мы, как и в самом начале стоим на тех положениях, что язык не говорит ни о чём, что лежит за его пределами, то есть, если речь идёт о том или ином теле, то это всё равно символ, метафора, отсылка. В случае психоза Телесные метафоры преобладают, так как в связи с неустойчивостью себя, устойчивость ищется вовне, ведь хоть где-то должен быть порядок, ведь то неведомое желание, которое реализуется, необузданное желание матери, должно же оно иметь смысл, быть обоснованным, даже если сейчас не этот смысл не известен. Важно что такой смысл, это не бестелесный эффект, произведенный в результате встречи, этот смысл — это подлежащее. Тяжёлый Бог, скрывающийся за языком.

Ещё одно важное замечание. Если язык Фрейда, как кажется весь основывается на телесной метафоре, то есть когда Фрейд говорит о матери и отце, о фаллосе и о либидо, мы склонны сами видеть за этими словами вещи — отца, мать и т. д. “Реальных” Отца и Мать. Тогда, как именно дискурс Лакана произвёл некоторую развязку этих означающих и означаемых, именно что заговорив о желании матери и Имени Отца, в контексте языковых структур и устройстве знака, а не как о “маме-папе”. Хотя Делёз потом всё равно будет критиковать Лакана за то, что даже произведя это смещение, Лакан не устранил сам “эдипальный” характер этих отношений. Но так или иначе — переход от Фрейда к Лакану, маркирован именно этим интересным переходом от знака Беркли к знаку Соссюра.

В вопросе о телесной метафоре, в контексте желания матери, именно сама мать становится самым подрывным элементом. Если отца не так сложно представить, как имя, как символ, то с матерью, кажется это сложнее. Мать может не знать кто отец, но она не может не знать, кто мать, если мать — это она. Но с чем связано бытие матери, разве не именно что с телом? С родами. Роды, как и сексуальные отношения, как их изнанка, не существуют, о “несуществовании” сексуальных отношений Лакан уточняет, что это означает их несимволизируемость. Но то, что они несимволизируемы, не означает, что они реальны, скорее наоборот, это означает, что они воображаемы. Тело — это то что воображается. Тогда, кто такая мать? Пожалуй это один из ключевых вопросов в работе с психозом. Кто такая мать и что она хочет?