Почему искусство может волновать?

Когда мы вступаем во взаимодействие с объектом искусства, мы уже оказываемся у него на крючке. Мы можем быть заворожены или чувствовать отторжение, быть равнодушными или переживать тревогу. Так или иначе искусство воздействует на нас, но почему? Психоаналитик и искусствовед Глеб Напреенко в рамках Открытого лектория «Новой Голландии» рассказал об этих различных эффектах, а также о связи искусства, религии, науки и сублимации сексуальных влечений.

Данный текст является отредактированной и дополненной автором расшифровкой лекции.

Предлагаю вам мысленный эксперимент. Представьте себе ситуацию, что некто приходит в музей и сталкивается там на выставке с перевернутым писсуаром — с «Фонтаном» Марселя Дюшана, уже хрестоматийным произведением искусства, которым, кажется, в наше время уже никого не удивишь. Но допустим, что оно может до сих пор вызывать переживание скандала — возмущение, с какой стати художник выставил этот самый перевернутый писсуар, и как это понять, и что это такое. И вот представим себе, что наш воображаемый «непросвещенный» зритель начинает говорить, что это не искусство. Как он может это пояснить? Например, сказав, что это обман. Тогда мы можем спросить его — зачем вообще мы приходим в музей смотреть искусство? Не за тем ли мы приходим к искусству, чтобы искусство нас обмануло? Не является ли, когда мы смотрим на любую, самую непровокативную картину, то, что мы видим на ней, некоторой иллюзией? И тогда какого рода, собственно говоря, упрек предъявляется нашим воображаемым «непросвещенным» зрителем Марселю Дюшану, который надурил нас, уверяя, что вот это вот произведение — скульптура? Или речь идет о другой лжи, другой иллюзии и другой истине? Вот первый вопрос, который мне хотелось бы сегодня поставить на этой лекции.

Есть и другой вопрос. Можно заметить, что наш зритель, который возмущен «Фонтаном», даже если он сам того не знает, он уже на крючке. Ведь если что-то вызвало у него аффект — допустим, возмущение, что это обман, а не искусство, или что этому не место в музее — то дальше уже можно из этого начать раскручивать вопрос: что, собственно говоря, ему кажется тут обманом и что ему тут кажется таким неуместным? Он мог бы ответить по-разному. Например, он мог бы сказать, что это что-то непристойное — писсуар. Непристойность — это другое важное измерение в той проблематике, которую я постараюсь сегодня развернуть — отличное от измерения обмана. Или наш зритель может сказать, что это что-то не оригинальное, что эта вещь сделана на заводе, массовым тиражом. И во всей этой его критике, если он сумеет ее артикулировать, уже высказано что-то важное — более того, то самое, что и «хотел сказать художник»: ведь действительно Дюшана как раз и интересовало пересечение машинного и интимного, отношения техники и тела. Итак, вступая с объектом во взаимодействие, мы уже оказываемся на его крючке — что и произошло с нашим воображаемым зрителем.

То нагнетание торжественности, которое мы до сих пор наблюдаем в музеях, эти ритуалы — «говорите потише», «не подходите» — немного напоминают то, с чем можно столкнуться, когда приходишь в церковь. Там тоже будут говорить «говорите потише» или «сюда нельзя заходить». Но при этом в сердцевине религии есть, однако, место прикосновению: в некоторые моменты божество оказывается очень близким к нам, интимно близким.

Ярчайшим примером этого является та религия, в парадигме которой мы, так или иначе, существуем до сих пор — христианство, в центре мифологии которой находится момент воплощения, смерти и воскресения во плоти Бога — а в сердцевине всех таинств и ритуальных отправлений — причастие. Что такое причастие? Если отнестись к нему всерьез, если буквально вслушаться в то, что произносится во время причастия, то это достаточно дикая вещь: люди собираются и поедают и пьют тело и кровь Бога. Причастность к божеству осуществляется здесь через некий объект, по своему смыслу телесный… Как я уже сказал по поводу писсуара Дюшана, вступая в отношения с объектом, мы тут же оказываемся на крючке какой-то игры. И в случае причастия мы на крючке так называемого Нового завета. Как буквально говорится в Евангелии, «сие есть кровь моя Нового и Вечного Завета». Новый завет — говоря иначе, это новый закон. Итак, получается, что этот объект, тело и кровь Христа, являющийся священным объектом евхаристии, скрепляет закон, который выстраивает отношения между Богом и человеком. Законы, заповеди, оказываются в религии не без объекта, объекта возвышенного, священного. Так же перед вручением заповедей Ветхого Завета Моисею Бог явился ему в образе горящего куста, из которого голос возвестил “Я есмь тот, кто Я есмь” — с претензией на абсолютную достоверность — достоверность божественного объекта, благодаря которой потом мог явиться иудеям закон.

В христианстве задается сразу несколько измерений, которые для нас в сегодняшней лекции важны. Это измерение этическое — измерение заповедей; и измерение эстетическое. Эстетическая категория прекрасного играет тут функцию преддверия, обрамления — в центре этой религии остается вопрос об этическом объекте и о законе. Можно мыслить функцию эстетического в христианстве как оформление потира для причастного вина, разукрашенного вместилища для облатки или даже всего храма как обрамления литургического таинства.

Проблема прикосновения к божественному телу и запрета на это прикосновение в христианской религии оставила свои следы в истории искусства.

Есть два сюжета из Евангелия о теле воскресшего Христа, которые позволяют увидеть эту проблематику в ее двойственности.

Первый сюжет, неоднократно возникавший в истории живописи. Христос впервые является после воскресения перед Марией Магдалиной и говорит ей: noli me tangere, «не трогай меня», “так как я еще не вошел в дом Отца моего”. Этот запрет на прикосновение создает дистанцию, которую часто мы ассоциируем с прекрасным. Ведь прекрасное — это то, что от нас поодаль, и если мы слишком близко подходим, допустим, к телу, то оно распадается в нашем восприятии на фрагменты в резких ракурсах и гипертрофированных масштабах, которые уже вряд ли можно назвать прекрасными. Или даже когда, допустим, мы видим прекрасный образ, если вдруг даже так чудом случается, что собственный образ нам кажется прекрасным в зеркале, то все равно это зеркало создает некую дистанцию, через которую вы не можете к этому образу пробиться.

Второй сюжет о воскресшем Христе и касании — апостол Фома Неверующий, который хотел удостовериться, что перед ним не просто некоторый прекрасный образ, призрак Христа, воскресшего и преодолевшего смерть, но и его тело, и Христос разрешил ему вложить палец в свою рану. И здесь это не просто прикосновение, это проникновение, пенетрация тела другого — буквально пересечение двух тел. Я тут несколько раз употребил выражение «быть на крючке» — и в этой картине большой вопрос, кто тут у кого на крючке?… Я вам показываю картину Караваджо «Неверие апостола Фомы», который очень интересовался вопросом о плоти в священном.

Сюжет с апостолом Фомой вводит в сегодняшнюю лекцию вопрос о боли — боли в ране воскресшего Христа. Боль, несомненно, находится по ту сторону прекрасного, и как только мы нарушаем дистанцию со священным как с прекрасным, возможно, нас покарает за это боль — и мы будем ей парализованы.

В фильме Дэвида Линча “Дюна” присутствует объект «ящик боли», изукрашенная наподобие маленького храма шкатулка, куда предлагается поместить руку главному герою фильма под угрозой смерти — и внутри его ждет боль. Это испытание является инициатическим — через помещение своей руки в некую емкость, он приходит в новый статус — оказывается признан королевой, проводящей с ним это испытание, в качестве человека — потому что только человек, как она говорит, может терпеть боль. То, что происходит с рукой в шкатулке, — горение, разрушение, гибель тела и его красоты, — но постфактум выясняется, что все это обратимо — никаких последствий для руки героя это не имеет. Но что нам важно тут — что Линч придумывает прекрасный объект, пересечение границ которого влечет боль.

Прекрасное является промежуточным звеном, которое задает и позволяет выдержать дистанцию с

Что же делает Персей? Он придумывает использовать зеркало. Я уже упоминал сегодня зеркало как то, что позволяет выдержать дистанцию с

Другое понимание того, что это за такая дистанция, которую мы выдерживаем с искусством, что это за такое ожидание прекрасного, которое многие от него требуют, можно подчерпнуть у Иммануила Канта в его «Критике способности суждения».

Смертоносный, парализующий образ Медузы Горгоны — своего рода изнанка красоты.

Я приведу вульгарный пример незаинтересованного удовольствия (Кант говорил о более тонких вещах, но для первого уровня понимания нам он подойдет). Итак, допустим, вы смотрите на натюрморт с яблоками, и при этом у вас нет желания съесть эти яблоки или любого другого практического желания по отношению к ним. А если вы и хотите их съесть, то это уже не отношение к прекрасному. Обратите внимание, что такое незаинтересованное удовольствие напоминает версию noli me tangere, — но версию сравнительно секулярную.

Кант известен также как автор знаменитого категорического императива: руководствоваться в ваших поступках следует такого рода правилами, которые могли бы стать универсальными. Для того, чтобы построить свою конструкцию этики, чтобы обосновать этот моральный императив, он отметает все чувственные качества объектов — и тут вы можете подметить рифму с «незаинтересованным удовольствием» кантовской эстетики. Если существует некий объект морального закона Канта, то этот объект морального закона очищен от всех качеств, которые мы любили или не любили бы чувственно, через удовольствие или неудовольствие. Все три «Критики» Канта — «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения» — образуют систему, в которой важное место принадлежит «вещи в себе», находящейся по ту сторону феноменального, по ту сторону присутствия чувственного, с которым мы могли бы столкнуться в нашем опыте. Но однако мы полагаем, что «вещь в себе» это что-то, что существует в реальности, но к чему, тем не менее, мы не имеем доступа кроме как через наш разум. Так вот, эта самая «вещь в себе» в системе Канта является гарантом того, что существует всеобщий моральный императив по ту сторону чувственных качеств мира. И в этом контексте интересно, что Кант говорит: моральный закон как таковой может порождать разве что страдание — ведь внутри этого морального закона есть что-то, что идет вопреки нашему повседневному удовольствию. С этим «вопреки нашему удовольствию», с этой болью, связанной с приближением к объекту морального закона — с этим мы уже сталкивались, когда я говорил о религии, в частности, о причастии. Ведь причастие это тоже некий объект — в данном случае объект телесный, связанный с мучительной смертью Иисуса на кресте, и неспроста именно этот объект, тело и кровь Христа, кладутся в христианстве в основание этического. Но Кант, ставя Бога в подчиненное положение в построении своей этической системы, отказываясь строить этику, начиная с

Универсализм морального императива Канта — это универсализм эпохи науки, которая совершенно иначе ставит вопрос о доступе к истине — и о доступе к объекту.

Любым моральным законом предполагается что-то необходимое, неустранимое, с чем мы ничего не можем поделать — например, звучащий у вас в голове голос совести, голос морального императива — или голос Бога перед вручением заповедей, который также отсылает к

Так вот, с той же самой реальностью, так называемой «подлинной реальностью», с которой имеет дело моральный закон — будь то религиозный или кантианский — заигрывает и искусство. Но заигрывание искусства с этим доступом к «настоящей реальности» всегда уклончиво, это всегда некоторая попытка очертить этот объект, никогда не называя его буквально.

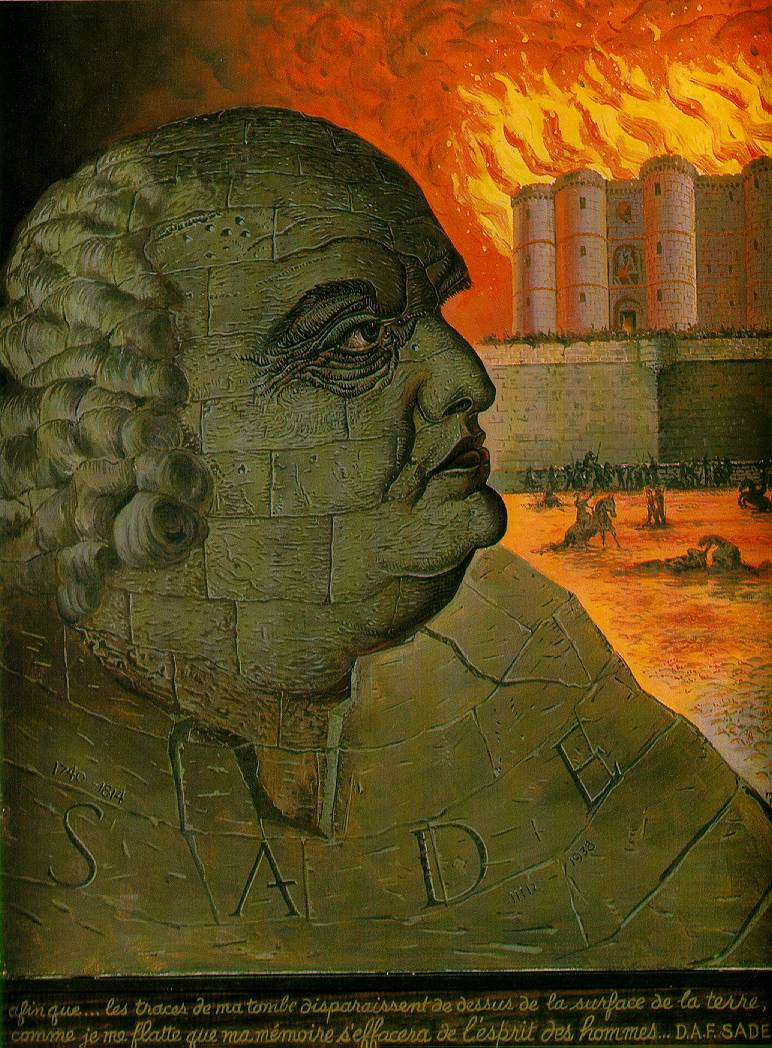

Тем, как повседневный объект может вдруг намекнуть на скрытые от повседневного восприятия законы реальности, интересовались сюрреалисты — кстати, упоминавшегося сегодня в связи с его “ящиком боли” Линча следует считать одним из последних представителей этого направления. У Мана Рэя, одного из сюрреалистов, есть портрет Маркиза де Сада на фоне горящей Бастилии — тюрьмы, из которой его на

Настало время раскрыть карты, так как, конечно, я вам среди прочего пересказываю тут без ссылок тезисы разных мыслителей, но в первую очередь французского психоаналитика Жака Лакана. Так вот, есть текст Лакана, который так и называется — «Кант с де Садом», и который скоро будет опубликован на русском. В этом тексте Лакан говорит, что этическая позиция де Сада является изнанкой “Критики практического разума” Канта. Он обращает внимание на то, что в основу общественного устройства в утопии де Сада положена мораль, которая напоминает кантовскую, только в извращенной форме: предлагается некий универсальный закон: «у меня есть право наслаждаться твоим телом, — может мне сказать любой, — и я воспользуюсь этим правом, причем никакие ограничения не помешают мне удовлетворить мои преступные прихоти». И также Лакан обращает внимание, что тот объект, который очерчивает моральный закон Канта, объект, который может принести даже страдания, у де Сада предъявлен достаточно явно: де Сад или, вернее, садист, сам является палачом, то есть таким объектом, который служит реализации универсального закона в садистской версии — что каждый может насладиться в любой момент телом другого. Здесь выявляется, что внутри самой морали, внутри самого голоса совести даже в его секуляризованной, не религиозной кантианской интерпретации, есть нечто жестокое — жестокость как сердцевина этического.

Не обязательно говорить о жесткости кантианского категорического императива — можно говорить также о жестокости Бога.

Например, в романе Андре Жида «Фальшивомонетчики» один из героев отчаянно возмущается тем, что Бог принес своего сына в жертву на кресте — ведь это свидетельство его невероятной жестокости.

Что предлагает нам рядом с этой жестокостью этического искусство? Оно предлагает нам игру, которая может попытаться смягчить эту невыносимость этики. Например, возвращаясь к сюрреализму, вот «Подвешенный шар» Альберто Джакометти — объект, который как раз заигрывает с амбивалентностью прикосновения-неприкосновения. Две фигуры — полумесяц и шар — находятся здесь почти в соприкосновении, но оно никогда не способно совершиться. Полумесяц, словно рассекающий шар, его даже не касается. Это зависание в двусмысленности можно назвать эстетической игрой. Искусство смягчает наши отношения с этической проблематичностью и невыносимостью реальности.

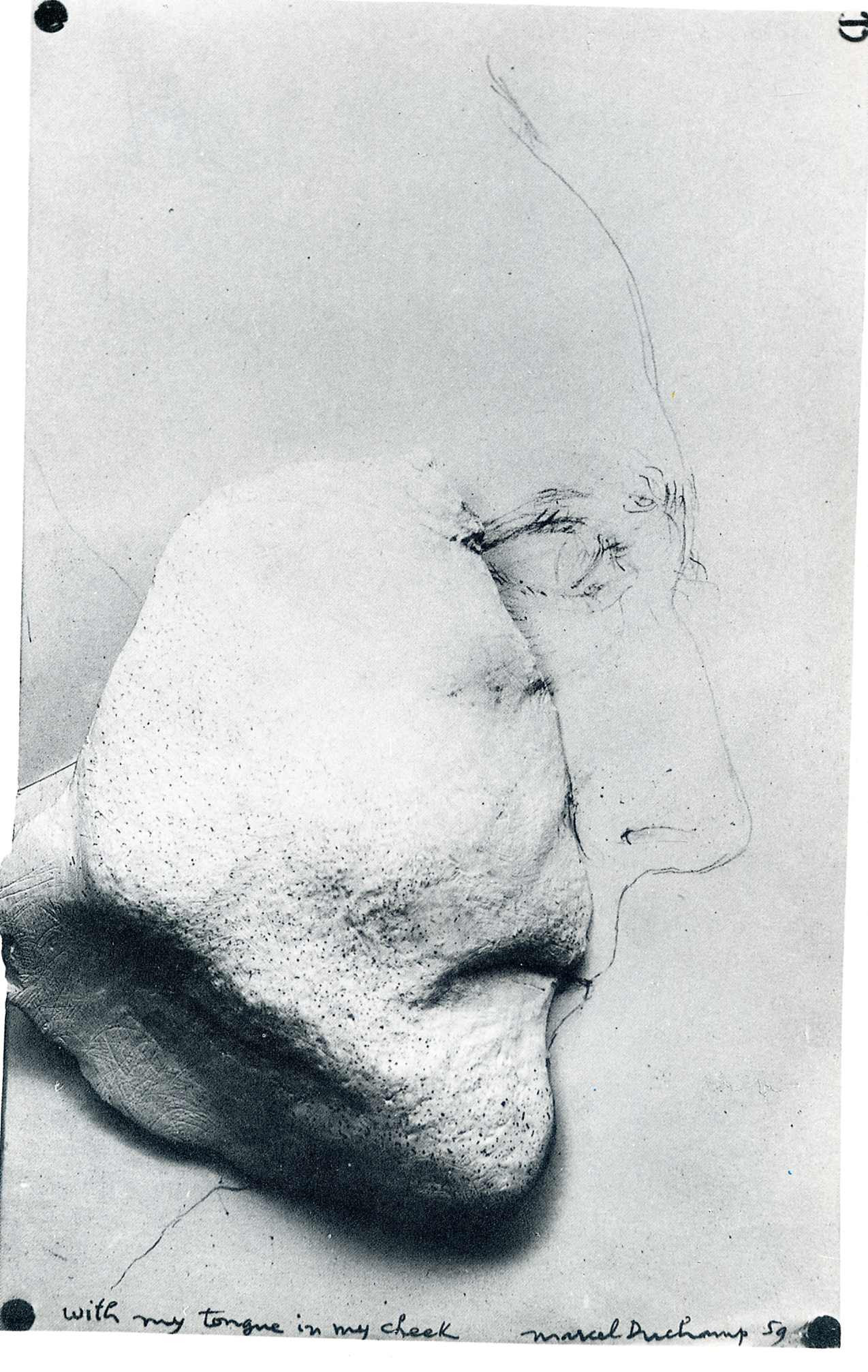

Очень любопытен в этом контексте ряд объектов Марселя Дюшана, которые зависают на полпути к конструированию прекрасного образа. Многие его «реди-мейды» — средствами ухода за собственным телом, собственным образом — расческа, писсуар, вешалка. Вот фотография его студии в

К этой оболочке тела Дюшан подходит и с другой стороны — со стороны самого тела. Еще до изготовления реди-мейдов он написал картину «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», где применил дробление в духе кубизма или футуризма к женскому обнаженному телу. И далее его интересовало не только подготовление к производству образа тела извне, как в

Или знаменитая последняя работа Дюшана “Дано: водопад, газовый светильник", где вам предлагается глядеть сквозь дырочку в двери в галерее на странную порнографическую диораму. Взгляд, как я уже говорил, это самый дистантный способ взаимодействия с объектом: если говорить про секс или, допустим, ситуацию пожирания, ситуацию взаимодействия с объектом на агрессивном или сексуальном уровне, то сперва идет взгляд, потом прикосновение, потом проникновение. В инсталляции Дюшана мы смотрим строго в пах лежащей девушки, чью голову мы не видим. Наш взгляд оказывается чем-то большим, чем взгляд — он словно пытается проникнуть внутрь тела — и, кроме того, мы сами обнаруживаем себя не как чистый бесплотный взгляд, а как тело, выставленное на обозрение другим посетителям галереи, видящим, как мы подглядываем в дырочку за непристойным.

Дюшан в своих работах все время ходит вокруг прекрасного образа, но то не доходит до него, замирая на уровне подготовки, то переходит через него. В заключение разговора об этом — самая известная его дадаистическая работа с пририсованными к репродукции с изображением «Джоконды» Да Винчи усиками и подписью L.H.O.O.Q. — на письме это загадочная аббревиатура, которая звучит по-французски при чтении вслух очень однозначно и непристойно, — как «у нее горячая задница». Здесь Дюшан отсылает к телу, даже к внутренностям Джоконды, которая существует для нас обычно лишь как визуальный образ.

Кроме того, то, с чем тут работает Дюшан — это репродукция, атрибут индустриального общества. И в индустриальном обществе происходит кризис отношения с прекрасным, как описывает это, например, немецкий философ Вальтер Беньямин в своем тексте «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Там он как раз говорит, что техническая воспроизводимость произведений искусства — например, в нашем случае, массовое производство репродукций Джоконды — является вызовом тем отношениям с прекрасным объектом, которые существовали ранее. И Беньямин вводит понятие ауры, определяя его как «ощущение дали, сколь бы близок ни был к вам предмет». Это и есть дистанция, связанная со священным трепетом, или же дистанция, необходимая для того, чтобы объект казался прекрасным. И, по мнению Беньямина, техническая воспроизводимость ставит под вопрос ауру — разрушает ту ситуацию, в которой раньше можно было очерчивать этот объект искусства как уникальный. Техническая воспроизводимость — один из эффектов воздействия науки на мир. И вот в работе с «Джокондой» Дюшан также проблематизирует то, что происходит с прекрасным образом, с телом, с дистанцией, с аурой, говоря языком Беньямина, в ситуации победоносного шествия науки и техники по миру, — и пример Дюшана показывает, что с аурой действительно что-то происходит, но сказать, что она просто исчезает, тоже нельзя: нечто недоступное в «Джоконде» (ее несуществующее тело) не столько исчезло, сколько иначе заявило о себе.

То, о чем я сегодня говорю, можно обозначить термином «сублимация», который ввел Зигмунд Фрейд. Фрейд говорит о сублимации как о том, что лежит в основе человеческой культуры, как об умении переводить влечение на другие рельсы, придавать ему цели, далекие от целей изначальных, сексуальных. Под объектом влечения у Фрейда понимается объект, который мог бы попытаться влечение удовлетворить, — но никогда, однако, не удовлетворяет вполне: искомый объект влечения для нас изначально утрачен. Как поясняет это Лакан — утрачен благодаря языку, благодаря воздействию означающих (слов) на человеческий мир: при входе существа в язык что-то оказывается потеряно, в нем словно оказывается пробита брешь. Недаром объекты влечения отвечают отверстиям в нашем теле, вокруг которых влечение строится, вокруг которых оно кружит, — глазам и ушам, в том числе. И Фрейд пытался понять, что именно происходит с объектом влечения при сублимации — например, когда создается произведение искусства. Такое произведение, несомненно, задействует наши влечения, например, влечение к разглядыванию, влечение к слушанию. На этот вопрос — что именно происходит с объектом влечения при сублимации — пытался ответить Лакан как последователь Фрейда. Лакан говорил, что при сублимации объект, связанный с влечением, возводится в статус Вещи с большой буквы — той Вещи, которую можно найти в текстах Фрейда и которую под именем недоступной опытному познанию «вещи в себе» впервые ввел в философию Кант. Вещи, которая лежит в сердцевине морального закона, Вещи, которая отсылает к абсолютной реальности и одновременно задает предел нашего доступа к ней. И Вещи, отсылающей нас к вопросу о первоутраченном объекте влечения.

Иногда описывают сублимацию как перевод влечения на более социально одобряемые цели. Но Лакан подчеркивает, что здесь не стоит сводить все к антитезе индивидуального и коллективного, нонконформистского и официального. Скорее, хотя Лакан этого напрямую не говорит, речь идет о том, что сублимация становится возможной благодаря требовательной инстанции, называемой у Фрейда «Сверх-Я» — именно существование Сверх-Я делает возможным сублимацию. Сверх-Я — инстанция жестокая, карающая, и чем более отвечающими ей вы пытаетесь быть, тем более жестокой она становится — например, чем больше вы следуете морали, тем более она вас казнит. В этой ненасытности Сверх-Я есть нечто непристойное: аморальный исток самой морали. И потому как

Вот пример — XVIII век, Франция, философ и критик Дени Дидро пишет свои «Салоны». Он говорит, что видит две функции искусства — функцию воспитательную и функцию подражания природе, функцию правдивости. Но с этими двумя функциями все время у Дидро что-то не ладится. Он приводит в пример как хорошего художника Жана-Батиста Греза и обсуждает одну из его работ — «Девушку, оплакивающая птичку.» Мы должны расчувствоваться, проникнувшись тонкостью чувств героини. Но так ли уж правдив Грез в своей воспитательной функции? Не слишком ли это утрированная ситуация, когда восемнадцатилетняя девушка так горестно оплакивает птичку? Или вот плохой для Дидро художник, отражающий регрессивный и развращенный придворный вкус, — Франсуа Буше. Но одновременно Дидро признается, что хотя искусство Буше, конечно, отвратительно, но порой глаз от него не оторвать.

В этой двусмысленности у Дидро разворачивается то, что я уже назвал эстетической игрой: c одной стороны, зацепиться за важные вопросы, в том числе вопросы этические, вопросы истины, но, с другой стороны, не слишком смотреть им в лицо, потому что это может быть болезненным или просто невозможным.

Это понимание искусства как

И другое произведение, которое тоже связано с религией, но уже с религией индуистской — это произведение японского экспериментального кинематографа 1970-х годов. Это фильм «Атман» режиссера Ташио Мацумото. Видео состоит из кружения камеры по траектории вокруг постоянного объекта, которым является Атман — абсолютная духовная сущность в индуизме — представленная здесь фигурой в маске. Маска — это то, что неподвижно, в отличие от лица, но что одновременно не дает доступа к скрытому под ней телу. Атман у Мацумото напоминает ту самую "вещь в себе” и психоаналитический объект, вокруг которого кружит влечение. Мацумото воспользовался выстроенной математически схемой кружения вокруг объекта — Атмана. Эта точность тут неспроста: наука тоже по-своему кружит вокруг попытки доступа к предельно достоверной реальности и пытается поймать ее в свою сетку координат. И вот у Мацумото есть постоянно двигающаяся камера со сменяющимися светофильтрами, то сокращающая, то наращивающая дистанцию с объектом. Но Атман остается неподвижен.

Повторю еще раз. Искусство отсылает к инстанции, связанной с этикой, хотя мы часто думаем, что это что-то искусству не обязательно присущее. Но даже те упреки Дюшану, которые я вложил в начале лекции в уста воображаемого «непросвещенного» зрителя, недаром были этическими: обман, непристойность, отсутствие усилий со стороны художника… Это этическое измерение откровенно задействовал сам Дюшан, призывая, например, зрителя подглядывать в дырочку в двери. Это игра, в которой современное искусство нередко создает словно бы ужасный объект, но всегда в безопасном, игровом виде. Например, такова работа «Это не бомба» Давида Тер-Оганьяна, заигрывающий с террористической паранойей шутовской муляж бомбы: например, пачка сосисок с примотанным к ним скотчем таймером. Бомба при взрыве проникает в ваше тело осколками, и уже никак нельзя сказать, что это что-то, с чем надо хранить почтительную дистанцию именно по причине его красоты или священности, — хотя трогать ее тоже не стоит. Но — тут это не бомба. Режим понимания искусства как игры — то, во что мы вступили после эпохи Просвещения и после Французской революции, — отличается от того режима, в котором искусство в основном существовало, когда оно служило эксплицитно религиозным целям или целям придворной культуры, в которой была четко прописана система ценностей. Эти новые парадоксы искусства как игры с этикой уловил уже Дидро.

То, с чего начинается сегодня эстетическое суждение, — это фраза «что-то в этом есть», это неуверенность относительно того, с каким объектом мы имеем дело. Это также отсылает к психоанализу: работа аналитика начинается с того, что пациент приходит и говорит, что что-то у него не так, что-то есть в его жизни, какая-то странная проблема, «что-то в этом есть». Вот объект, с которым мы сегодня имеем дело: с одной стороны, он налицо, а с другой стороны, налицо в странной, ускользающей форме.

И в связи с этим возникает еще одна функция искусства — искусство как критика. Эта функция задействует проблемы дистанции и ее нарушения; проникновение и касание часто использовалось в искусстве XIX и XX веков как критическая сила. В религиозной парадигме это в том числе осквернение: к

Его разрушение происходит и в немецкой дадаистской критике Веймарской республики в 1920-е средствами коллажа, где происходит также расчленение тел и смыслов. Но даже если прежнее единство расчленяется, в конечном счете искусство все равно приходит потом к восстановлению, к упаковке в некую новую целостность, в новую красоту. И эта диалектическая операция восстановления взывает к этическому измерению, находящемуся в сердцевине критики. Разрушая священность прекрасного, даже если это священность буржуазная, секулярная, мы неизбежно выходим в поле этической проблематики.

С какой позиции Эсфирь Шуб разрушает красоту придворной хроники, царского быта? С позиции очень дидактической, с позиции раннесоветской концепции истории, которая была наделена мощным моральным пафосом: посмотрите, как они красиво живут, а при этом как они эксплуатируют крестьян и рабочих…

Этическое находится по ту сторону прекрасного. И с вызовом этического, следующим за критикой прекрасного, можно работать очень по-разному. Можно предъявить ясную новую мораль, как делает Эсфирь Шуб, а можно делать ставку на будоражащую этическую парадоксальность и на ответную реакцию зрителя. Например, в работе сюрреалиста Макса Эрнста «Дева Мария наказывает младенца Христа в присутствии художника, Андре Бретона и Поля Элюара» происходит поломка в классическом идеальном парном образе матери и ребенка, Мадонны и маленького Христа. Мадонна с младенцем — один из важнейших образцов замкнутого, замершего в вечности совершенства, и тут происходит его подрыв, который порождает скандал. Это подрыв, порождаемый грубым и озлобленным касанием тела: Мария шлепает Иисуса.

Этическое связано с поступком, с актом, в то время как прекрасное порождает скорее зачарованность: мы можем забыться в любовании, например, щитом Караваджо с изображением Горгоны Медузы вместо того, чтобы с ней сражаться. В то время как Персей перешел по ту сторону прекрасного, совершив подвиг и переместившись тем самым в поле этики. Макс Эрнст, вводя в диаду Христос-Мария наказание как поступок, ломает прекрасное также и тем, что наш собственный зрительский взгляд обнаруживает себя как взгляд запретного подглядывания — как в инсталляции Дюшана с дверью в галерее. Взгляд перестает быть лишь зачарованным, но становится этическим выбором — продолжать смотреть. Но есть ли в этом подвиг?

Диалектический характер критического метода — вторжения в неприкосновенное, оживления застывшего, демистификации прежней идеологии — реализован в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь», который его автор мыслил как, среди прочего, демонстрацию диалектических способностей монтажа. Фильм строится как визуальный диалог революционных сил с материальным наследием Российской империи — Зимний дворец с его прекрасными залами, куда врываются восставшие, остается важной частью «Октября» так же, как и христианская религия является важной частью провокационного жеста Макса Эрнста. Напряжение отношений с прекрасным, которое выводит на сцену этику, не предполагает полного ухода от эстетики, но напряженное выстраивание новых отношений с ней, игру между прикосновением и запретом на прикосновение, разрушением и табу на разрушение. Ту игру, которая приводит к восстановлению Другого после процедуры критики и которую можно назвать скорее невротической, чем первертной, как, например, у де Сада.

Проблематизация дистанции, свойственной взгляду, по сравнению с прикосновением и со вторжением, — не только прерогатива эксплицитно критического искусства, она лежит и у истоков современной живописи. Живопись Поля Сезанна связана с ощупыванием вещей взглядом: взгляд у него несет тактильные функции. Об этой диалектике много писал французский феноменолог Морис Мерло-Понти. Сезанн многократно писал одну и ту же гору — Сен-Виктуар — пересматривая ее вновь и вновь, как вновь и вновь кружит камера вокруг Атмана у Мацумото. Сезанн относится к этой горе Сен-Виктуар не просто как живописец, а отчасти как геолог, который стремится проникнуть своим знанием в тело этой горы. Контекст науки тут очень буквален: Сезанн всерьез интересовался геологическими исследованиями своего объекта. Сен-Виктуар для Сезанна играет ту же роль, что куст для Моисея, из которого раздался голос «я есмь то, что я есмь», — но отношения Сезанна с горой разворачиваются в мире, расчерченном и проникнутом наукой. С Сезанна начинается история современной живописи со всеми ее дальнейшими приключениями — через кубизм до, допустим, Френсиса Бэкона и далее — как история о глубине и проблематичности доступа в эту глубину, как история игры с доступом к объекту в разных его формах. И недаром именно считавший себя учеником Сезанна Дюшан сделал шаг, чтобы выйти из живописи и иначе поставить вопрос о доступе к телу как объекту.

Все, что сегодня было сказано, можно увидеть в свете проблем политики.

Та игровая, дискуссионная неясность относительно объекта искусства, с которой мы в наше время имеем дело, резонирует с тем, что мы критически относимся к идее стабильного, постоянного господства.

Несомненно, тенденции к авторитарному правлению сейчас налицо, в том числе и в нашей стране, но стабильная фиксация источника власти кажется нам сегодня спорной — постоянно возникает идея, чтобы ореол власти скользил с одного человека на другого. Этот ореол проскальзывает, не будучи пришпилен так жестко, как он был пришпилен когда-то религией. Что соотносится с тем игровым эстетическим режимом, в котором мы сейчас существуем. Здесь я могу отослать вас к французскому философу Жаку Рансьеру, который в своих работах размышлял о политических эффектах эстетического.

Но все это не отменяет проблематичности сублимации, связанной и с чувственностью, и с болью, и с вопросом о зле, с которыми искусство, так или иначе, сталкивается. Та Вещь, которая является замковым камнем этики, неотделима от жестокости и от непристойности. Вот почему хочется высказаться критически в отношении тех ситуаций, когда под фрейдовской сублимацией понимают что-то вроде арт-терапии или же искусства как способа «выразить себя». В таком понимании, мне кажется, не хватает как раз непристойности и жестокости — той жестокости, которая необходима, чтобы увидеть в искусстве по ту сторону вопроса о прекрасном, об эстетическом, еще и вопрос об этическом.

Именно в контексте Вещи как бреши, как того, что, по выражению Лакана, потерпело в реальном ущерб от означающего, можно задаться вопросом о нашем современном отношении к объекту — не в свете религии, но в свете науки. Сегодня существуют такие объекты, которые обладают колоссальной разрушительной силой по отношению к другим объектам, сами являясь продуктом особого отношения человека к вещам. Это, конечно, объекты не искусства, которые все вслед за работой Давида Тер-Оганьяна можно назвать «Это не бомба», а объекты современной науки и современного оружия. Про ядерные бомбы говорить сегодня старомодно — все привыкли, что они существуют на нашей планете, — но, тем не менее, они никуда не делись и дают очень буквальную иллюстрацию того, какой ущерб может внести в реальное работа означающих, называемая не искусством, но наукой, где познать значит порой уничтожить. И искусство с его игривостью, которую ошибочно сводить лишь к обману, кажется одним из хрупких барьеров на пути такого рода познания.