Искусство как встреча. Образ как борьба

Образы искусства могут очаровывать и казаться самодостаточными — но они взывают к зрителю — к его прочтению, его ответу, его речи. Что за нехватка, что за раскол в образе запускает эту нужду? Психоаналитик и искусствовед Глеб Напреенко рассказал в рамках Открытого лектория «Новой Голландии» об образе как территории встречи, борьбы и напряженного компромисса разных сил — будь то образы искусства, религиозного культа, политической агитации или же сновидения.

Данный текст является отредактированной и дополненной автором расшифровкой одноименной лекции.

Текст лекции того же автора, но уже не об образе, а об объекте искусства, опубликован тут.

Курс лекций, который я сегодня открываю, называется «На границах искусства», и в его основании лежит простая мысль, что произведения искусства существуют исключительно в контексте развертывания вокруг них речи — которую можно назвать их интерпретацией. И эта интерпретация всегда уводит нас от того центра тяжести, от исходного пункта, с которого мы стартуем, то есть от произведения искусства. Произведение искусства словно распаковывается сопровождающей его речью — наполняется смыслом — и, возможно, вместе с тем опустошается — лишается своей герметичности, герметичности носителя наслаждения.

Иногда эта особенность искусства служит предметом насмешек — нередко представляют дело так, будто бы сегодня можно выставить любой мусор в музее, и подвести под этот мусор смысл усилиями критиков, комментирующих его статус как ценности. В этом, казалось бы, наивном замечании о том, как позиционируется современное искусство, есть большая истина: искусство сегодня пересекает свои границы, границы якобы замкнутого произведения, словно некой очерченной кругом территории, и выходит за эти границы, подрывая логику круга. Это касается не только распаковки, как я сказал, отдельного произведения, но и того, как сама критика искусства функционирует в обществе, и здесь можно долго говорить о понятии автономии искусства. Автономии, с одной стороны, отдельного произведения (является ли произведение замкнутой в себе единицей?) так и, с другой стороны, автономии всей территории искусства, социальной системы искусства как поля производства смыслов искусства внутри более широкой общественной системы.

Перед зеркалом. Воображаемое и символическое

Образ всегда является в искусстве сгущением разных смыслов, которые могут быть развернуты в различные цепочки их осмысления. И, как я уже сказал, эти интерпретации то ли опустошают образ, то ли прибавляют к нему что-то. Психоанализ показывает, что изначальным, первичным образом, с которым мы имеем дело, образом наиболее насыщенным для нас, является образ собственного тела как тела целостного.

Важный факт лакановской стадии зеркала — что в отношении человека с его образом что-то не складывается

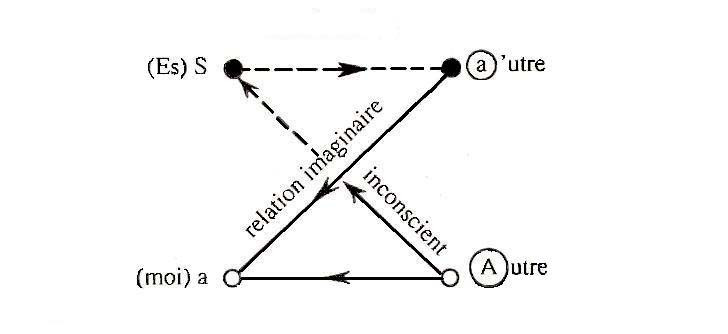

И я нарисую в этой связи схему, которая раскрывает концепцию «стадии зеркала». Это понятие ввел французский психоаналитик Жак Лакан, комментируя феномен, что человеческие дети в возрасте полугода узнают себя в зеркале и испытывают при этом интерес и радость, а животные либо не могут понять, что это они отражаются в зеркале, либо, поняв это, быстро теряют интерес к собственному отражению. И Лакан, исходя из этого факта, предложил теоретическую конструкцию, которая стала одним из его комментариев к фрейдовскому понятию нарциссизма.

Важно, что в момент, когда ребенок в возрасте полгода с небольшим опознает себя, свое тело как образ, подобный образу тела взрослого, он, на самом деле, не координирует еще собственные движения и собственные ощущения. Тот образ владения собственным телом как целым, который он видит в образе и подобии взрослых — напомню, что, согласно Библии, человек был создан по образу и подобию Божьему — не вполне отвечает реальности — и это рассогласование было очень важным представляется для Лакана. В этом рассогласовании можно усмотреть корень человеческой сексуальности — что подметил еще блаженный Августин, который утверждал, что до грехопадения сексуальные функции тела, например, эрекция, управлялись силой воли так же, как управляется ей движения руки или ноги.

Сейчас перед вами фотография французского сюрреалиста Рауля Убака. Девушка смотрит на себя в зеркало, но на месте глаз у нее словно слепое пятно — дефект амальгамы. Важный факт лакановской стадии зеркала — что в отношении человека с его образом что-то не складывается. И это связано как раз с избытком или недостачей, прибавкой или изъятием чего-то в теле по отношению к зеркальному образу — то есть с тем, что становится основой для формирования объектов сексуальных влечений.

Итак, я рисую схему. Вот есть человек и его зеркальный двойник — образ, подобный ему, такой же, как “я”. Это ось, которую Лакан называл осью воображаемого, и во французском, как и в русском, «образ» и “воображаемое” — однокоренные слова. Логика образа движется логикой подобия — “мы все похожи”. Но есть на этой схеме и другая, перпендикулярная ось, ось символического, и ей соответствует другая логика — логика языка, логика символического, которая движется логикой различия. Как показал французский лингвист Фердинанд де Соссюр, язык строится как система различий, начиная с уровня фонем: гласные и согласные, звонкие и глухие… Язык служит тому, чтобы расчленять реальность, отличая один ее кусок от другого.

Далее, можно представить себе, что есть мать, которая держит на руках младенца перед зеркалом, и он, глядя на себя в зеркало, также поворачивает иногда голову к ней — словно в поисках одобрения — в поисках удостоверения происходящего — и в ответ она указывает ему в зеркало и говорит: «это ты» — например, «это ты, Иисус». Так могла бы сказать, стоя перед зеркалом, «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Говоря ребенку его имя, мать вписывает его в язык, указывает ему слово, под которым он входит в порядок языка. И вот здесь я пишу на схеме «А" большую как обозначение той инстанции языка, языка как системы различий, которую может вмещать для ребенка мать; А это сокращение от французского слова Autre (Другой), в данном случае, в терминах Лакана, большой Другой. В то время как маленькое «а» здесь — это другой воображаемый, другой как подобный тебе. Если бы мы писали буквы на этой схеме по-русски, надо было бы писать маленькую «д» и большую "Д». Еще раз — именно благодаря Другому как носителю языка ты оказываешься поименован одним из слов, например, словом «Иисус». И именно на символической оси отношений Другого с субъектом, как тем, кто оказался теперь перед языком представлен, Лакан располагает вопрос о бессознательном. Бессознательное формируется языком.

Чем эта конструкция может помочь в обсуждении искусства и образа? Дело в том, что интерпретация искусства все время переводит нас с одной оси этой схемы на другую, с воображаемой оси на символическую — то есть от пленения чарующим образом (например, образом в зеркале) к распаковке этого образа в серию языковых цепочек. Причем точкой отсчета, источником импульса в этой распаковке может стать как раз какой-либо дефект или избыток, нарушающий безупречность образа.

Образ в его использовании в культуре выстраивает отношения счем-то отсутствующим — с пустотой. Это одна из древнейших функций образа — функция замещения образовавшейся в мире пустоты

Ось, связанная с интерпретацией, ось символического, предполагает синтаксис. Что такое синтаксис? Это некие законы, по которым может строиться конструкция предложения — предзаданный набор связанных между собой ячеек, в которые мы словно кладем наши слова. И то, на чем строится сама возможность синтаксиса — это возможность пустоты. Возможность помыслить пустую ячейку. Например, есть стандартное полное предложение, в котором есть подлежащее и сказуемое. Если одного из этих элементов нет, то это там будет неполное предложение — которое можно достроить до полного. Или, если смотреть не со стороны означающих, а со стороны означаемого, — что значит «пустой стакан»? Что у него есть виртуальная возможность быть наполненным чем-то. Пустота пробивается тем, что мы выстраиваем мир, руководствуясь синтаксисом, то есть накладываем на окружающее нас сеть синтаксиса, сеть из ячеек, которые могут заполняться, а могут и пустовать.

Эта пустота, которая вводится синтаксисом, заставляет нас иметь дело с такими проблемами, как, например, смерть. Без языка помыслить смерть невозможно. Смерть — это тот горизонт исчезновения, который мы можем представить себе исключительно благодаря языку. Как говорил Гегель, и как любил вслед за ним повторять Лакан, вещь убивается словом.

Образ в его использовании в культуре выстраивает отношения с

Вообще человеческая культура начинается как раз с сохранения человеческих останков. В археологии культуры часто называют по типу захоронения — срубная культура, культура полей погребальных урн… Вокруг этой пустоты, которую вскрывает смерть как факт языка, может строиться колоссальное здание — например, древнеегипетские пирамиды.

Кроме того, когда мы говорим об образе, как том, что существует на пересечении координат воображаемого и символического, то на этом пересечении Лакан в первые годы своего семинара помещал понятие фаллос.

Что это значит? Фаллическое связано с чарующей силой образа — образ может быть фаллосом. Например, младенец, на котором сосредоточено внимание матери, может занимать место фаллоса. Но вместе с тем фаллическое, как предполагал Лакан, предполагает также некую утрату, брешь в нашем образе, которая символизируется через язык и вводит определенную экономику удовольствия — у Фрейда понятие фаллического неотделимо от понятия о комплексе кастрации, от вопроса о (не)возможности обладать фаллосом. Эта экономика желания, вводимая кастрацией, всегда имеет характер ограничения — мы никогда не можем настигнуть объект нашего желания. Мы хотим иметь доступ к

Вглядимся в серию «Кадры из неизвестных фильмов» художницы Синди Шерман. Женский образ в этих кадрах связан с недосказанностью, часто взгляд героини (которую всегда воплощает сама Шерман) уходит за пределы кадра, наше воображение будоражится тем, что якобы эти кадры — фрагменты некого нарратива целого фильма. То есть каждый кадр из серии Шерман предлагает нам точку отсчета для гипотетического разворачивания большей цепочки кинематографических образов — которую мы не знаем. Здесь работает фаллическая функция в ее символическом аспекте — полагать точку отсчета для дальнейшей цепочки означающих. При этом идеально смоделированные образы Шерман обладают и чисто воображаемой притягательностью фаллического.

И позднее Шерман занялась разложением того целостного чарующего образа тела. В этих работах от фаллически вертикально стоящего тела она переходит к падению, к горизонтали, и, более того, это падение влечет распад идеальной формы тела, от которого остаются отдельные отвратительные телесные объекты. Это движение от формы к бесформенности. Мы будто видим изнанку воображаемого тела, изнанку стадии зеркала.

Наконец, различие символического и воображаемого в стадии зеркала дает также инструмент анализа политических пропагандистских образов. Вспомним момент, когда ребенок обращает лицо к держащей его на руках матери. Одобрительный взгляд матери, удостоверивающий, что тот, кого ребенок видит в зеркале, это он и есть он сам, задает начало символической функции «Идеала Я», в то время как отражение задает начало функции «идеального Я» — два понятия Фрейда, на различии которых настаивал Лакан. Например, Лакан подчеркивает, что, говоря о массе и ее вожде, Фрейд указывает, что вождь занимает для членов массы место именно Идеала Я — упрощенно говоря, того, чьим взглядом предлагается себя мерить — как говорят иногда «мой отец гордился бы мной».

И вот возьмем картину Александра Дейнеки «Знатные люди страны советов», датированную памятным 1937 годом. Здесь эти две разные функции идеала можно различить. Советский зритель должен ощущать себя перед этим полотном как перед зеркалом — в шествующей перед ним массе он может найти себе идеальный образ себя, соответствующий ему по полу, возрасту и национальной принадлежности. Но тем, что всех объединяет, служит статуя Ленина, указующего путь и венчающая Дворец советов. Ленин здесь сведен к нескольким шаблонным штрихам, позволяющим его опознать, например, поднятой руке. Эти несколько стандартных штрихов и задают функцию Идеала Я — такие штрихи еще не есть полноценное означающее с его произвольностью, но уже задают основу символизации. «Знатные люди страны советов» Дейнеки — своего рода сталинская версия «Явления Христа народу» Александра Иванова. Надо полагать, Ленин бы ужаснулся, увидев ее.

Символ и аллегория. Кастрация и смерть

Как можно помыслить отношения между телами, отношения сексуальные? Хватает ли нам языка, чтобы их помыслить? Языка, который дал нам знание о смерти? Долгое время искусство функционировало в рамках религии, как некое обещание того, что всегда есть то, что пустоту отношений человека со смертью могло было заполнить — например, жизнь после смерти, или же Бог как то, к чему ведут все знаки, последнее означенное, единственная надежная опора во всем этом бесконечном движении языка. Бог — тот, кто может выдать гарантии. И как раз две проблемы — проблема сексуальных отношений и проблема смерти — это вопросы, где человек теряет почву под ногами.

В эстетической оптике неполнота образа более не может ни в какой, даже апокалипсической перспективе, предполагать единственно достоверной его разгадки

При переходе предметов искусства из статуса религиозных объектов в статус объектов эстетического наслаждения — то, что стало происходить с античными статуями еще до того, как то же самое стало происходить, например, с иконами — новую ценность обрела именно пустота, неполнота образа. Например, фрагментированный Бельведерский торс стал одним из объектов восхищения и фантазирования для одного из первых историков искусства Иоахима Винкельмана. Вряд ли греки были бы в сильном восторге от того, что статуя божества или героя разбита на куски, но нам это кажется частью поэтики — нехватка в образе взывает к нашей фантазии, и это обращение к фантазировали зрителя — основа нового эстетического режима функционирования искусства.

Здесь уже образ не есть явление некого божества, поражающее своей достоверностью, напротив, здесь обязательно сомнение в достоверности, здесь приостановлено суждение о том, как именно читать это произведение. Слово «читать» здесь очень важно. Я начал с разговора о распаковке образов, и как раз зачет неполноты образа эта распаковка становится возможной — мы можем задаться вопросом, как именно понимать то или иное произведение? В XVIII — XIX веке оформилось и распространилось новое, «музейное» отношение к чтению, к пустоте, к синтаксису — в этой эстетической оптике неполнота образа более не может ни в какой, даже апокалипсической перспективе, предполагать единственно достоверной его разгадки, способной остановить порождение интерпретаций. Разумеется, с этим отсутствием абсолютной интерпретации можно играть. У концептуалиста Микаэля Крэг-Мартина есть работа «Дубовое дерево», которая состоит в констатации того, что стакан воды, стоящий на полке, есть дубовое дерево, потому что это жест художественной воли автора. И обоснование Крэг-Мартином этого заявления очень похоже на обоснование того, что хлеб и вино реально являются телом Христа в момент причастия — недаром этот художник получил католическое воспитание (спасибо художнице Дарье Чермошанской, обратившей мое внимание на этот факт).

Есть две линии интерпретации искусства второй половины XIX — XX века. Одна из них, наследующая религиозному пониманию, предлагает мыслить искусство как место, где мы получаем доступ к подлинности, к истине. Ярким примером является то, как Мартин Хайдеггер прочитывал работу Ван Гога «Башмаки», говоря, что в ней раскрывается некая истина этих башмаков, что вещь тут вещует. Хайдеггер говорит про направленность искусства к уникальному истинному событию — по принципу символа.

И есть другая традиция, которая заявила о себе в искусстве уже постмодернистском, хотя подспудно существовала и ранее. В этой другой логике подлинность уже не раскрывается в глубине вещей, как это происходит у Ван Гога в прочтении Хайдеггера. Здесь господствует логика поверхности, логика плоского узора. Философ-марксист Фредерик Джеймисон приводит в качестве постмодернистского ответа вангоговским «Башмакам» «Туфельки в алмазной пыли» Энди Уорхола. Уорхол не претендует на доступ к

Структура, подобная структуре работ Уорхола, связанная с невосполнимой утратой, на месте которой плетется узор из руин, присутствует в искусстве уже давно, однако оказалась в модернизме репрессирована

Почему я сказал про смерть внутри уорхоловского повторения? Тому есть конкретные примеры. Так, в диптихе «Мэрилин» Уорхола повторение лица Монро отсылает к недавней гибели актрисы. Есть и много других работ Уорхола, которые тематизируют отношение к катастрофе смерти через повторение.

Крэг Оуэнс, один из ключевых критиков, писавших о постмодернистском искусстве, констатирует, что эта структура, подобная структуре работ Уорхола, связанная с невосполнимой утратой, на месте которой плетется узор из руин, присутствует в искусстве уже давно, однако оказалась в модернизме репрессирована. Он называет эту структуру аллегорической — в противовес структуре символа, о которой писал Хайдеггер. Символ работает так же, как хлеб и вино, которые одновременно есть тело и плоть Христа в Евхаристии. Аллегория устроена иначе, это процедура чтения одного текста через другой. Если продолжать религиозную линию, то вот пример: Ветхий Завет после возникновения Нового Завета становится аллегорией Нового Завета — все пророчества Ветхого Завета о мессии прочитываются как пророчества о Христе. Происходит перепрочитывание, перекодировка смыслов.

И Оуэнс обращает внимание на этот аллегорический импульс в искусстве XIX века, например, в работах Эдуарда Мане, у которого элементы картины могут функционировать не как символы, несущие в себе имманентную связь с

Кавычки меняют режим созерцания образа, закладывая основу эстетики Нового времени. То, что в кавычках, подлежит чтению как означающее, и приостановка, свойственная созерцанию, здесь становится приостановкой чтения

Но не только смерть может провозвещаться такой процедурой монтажа у Мане — но и сексуальная фетишизация тела или элементов тела. Например, в картине «Бал-маскарад в Опере». Среди множества черных фраков женщины в платьях напоминают цветы; край картины, кроме того, фрагментирует женские тела, фетишируя их части — свисающие сверху ножки. Желание, как я говорил, скользит с объекта на объект, но фетиш есть пункт остановки, «пристегивающий» желание к некому определенному объекту, который становится его гарантирующим условием, — и в данном случае Мане искусственно производит остановку скольжения взгляда концом полотна. Искусствовед Александра Новоженова как-то подметила сходство этих женщин-срезанных цветов из «Бала-маскарада» с натюрмортами Мане с розовыми пионами и черными секаторами, напоминающими мужчин во фраках. В этих натюрмортах фрагментация, позволяющая обладать красотой, оборачивается умерщвлением; эта процедура, лежащая в основе натюрморта как жанра, обычно скрыта, здесь же нам продемонстрировано ее орудие — ножницы. Так Мане обнажает основу монтажа, явно показывает нам те «кавычки», благодаря которым образ переходит из статуса символа, из статуса просто пленительного зрелища, в статус цитаты, статус означающего.

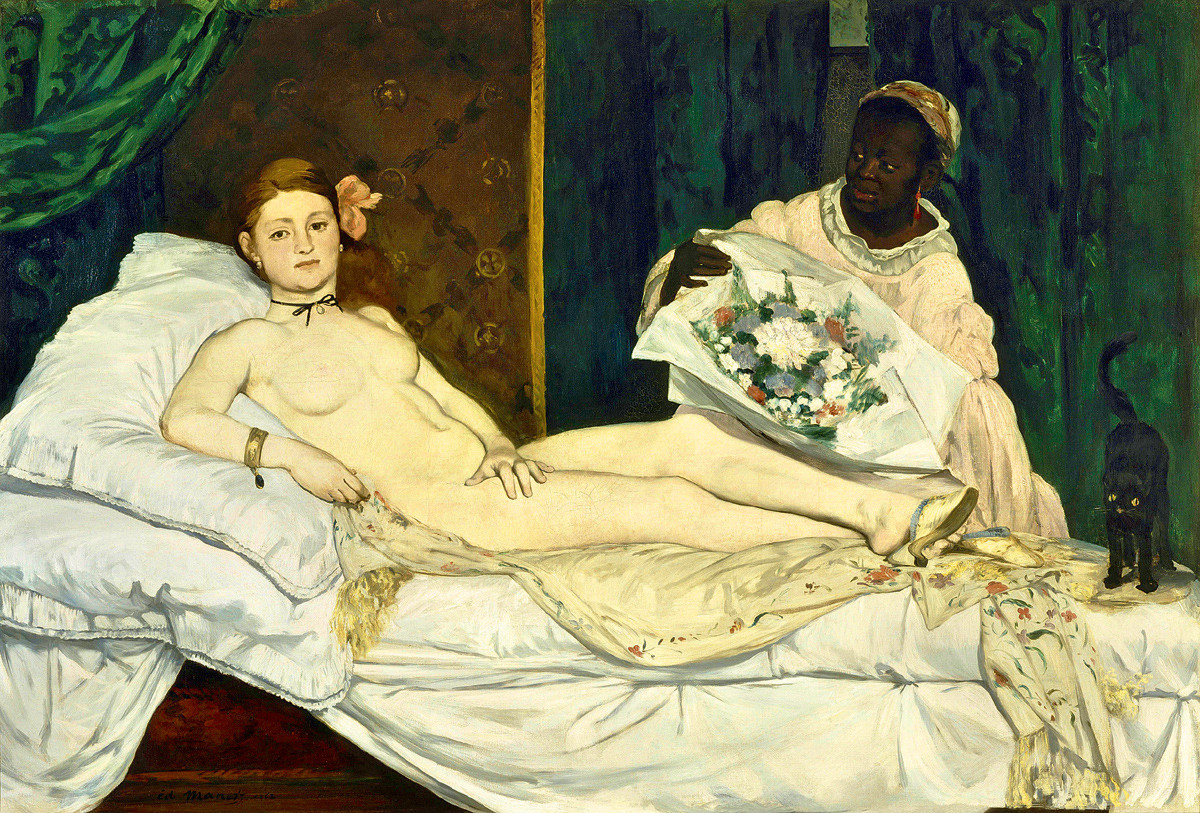

Истоки такой трансформации образа-символа в

Но вернемся к Мане. Говоря о превращении образа в цитату в его работах я вышел снова на две координаты — смерть и желание. Мишель Фуко писал, что человек начиная с конца XVIII века выставлен именно перед смертью и желанием. Именно эту выставленность человека перед желанием обнажает картина Мане «Олимпия». «Олимпия» вызвала скандал на выставке в салоне, в то числе благодаря тому, что здесь отношение смотрящего и образа, на который он смотрит, были отрефлексированы именно как отношения, окрашенные желанием. На картине изображена проститутка. Это было обычное тогда дело — писать куртизанок, например, в мифологических сюжетах, однако здесь «Олимпия» изображена в своей профессиональной ситуации, и, более того, зритель помещен на место ее клиента, — а она отвечает на взгляд посетителя салона именно как на взгляд визитера. И этот ее активный ответ, это возвратное движение желания, ее прямой лишенный стыда взгляд, ее неподатливость как раз и производит скандал. Зритель сталкивается с собственным желанием, возвращенным ему «Олимпией».

Ту же самую пару «смерть и желание» мы встречаем у Густава Курбе, почитаемого основателем реализма в живописи. В «Похоронах в Орнане», где зрителю представлена панорама общества французской провинции, развернутая, как строка для чтения, объектом, собирающим всю эту панораму воедино, оказывается могила на переднем плане — вокруг нее организован ритуал похорон. Важно также, что эта могила является пунктом интимности — точкой, где вся эта панорама «пристегивается» к авторскому субъекту — потому что, как показали исследователи, это похороны деда художника.

И — в пару к нему — покажу «Происхождение мира» того же Курбе, картину с изображением женских гениталий, призванную натуралистически демонстрировать исток желания. Женщина здесь, вроде бы, лишена фаллоса, но одновременно именно поэтому само ее словно лишенное головы тело является в

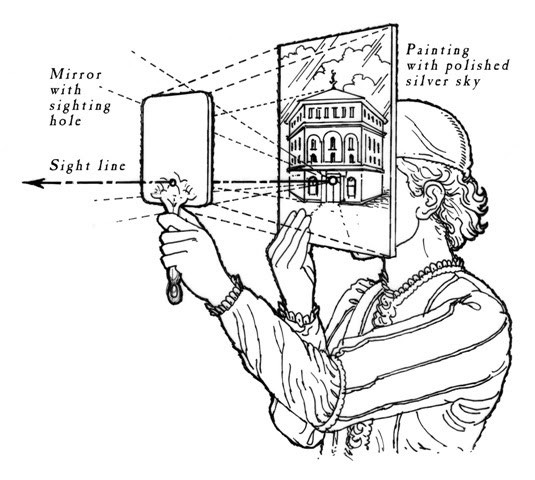

Итак, смерть и кастрация — два предела образа. Я показал, как они легли в основу реалистического искусства в XIX веке. Однако они были выявлены еще ранее линейной перспективой. Изобретенная в XV веке, она ввела в построение изображения то, что я назвал синтаксисом: подстилающую всю композицию структуру, геометрическую решетку, предшествующую ее наполнению конкретными объектами. Логика языка была теперь предпослана логике образа. Это введение перспективы как синтаксиса стало возможно благодаря бреши, пустоте — то есть благодаря отверстиям, которые архитектор и художник Филиппо Брунеллески сделал в экране и в зеркале, и которые позволили ему с помощью этих продырявленных экрана и зеркала построить первое в мире перспективное изображение Баптистерия Сан-Джованни во Флоренции (который он сам же до этого спроектировал). Теоретик медиа Фридрих Киттлер обратил внимание, что пустоту реального здания Брунеллески благодаря этим отверстиям смог уместить на плоскость — в перспективное иллюзионистическое изображение. При этом отверстиям из эксперимента Брунеллески с зеркалом и экраном, отверстиям, расположенным на одной линии, во всех изображениях с линейной перспективой отвечает бесконечно далекая, невозможная в мире реальных объектов точка схода.

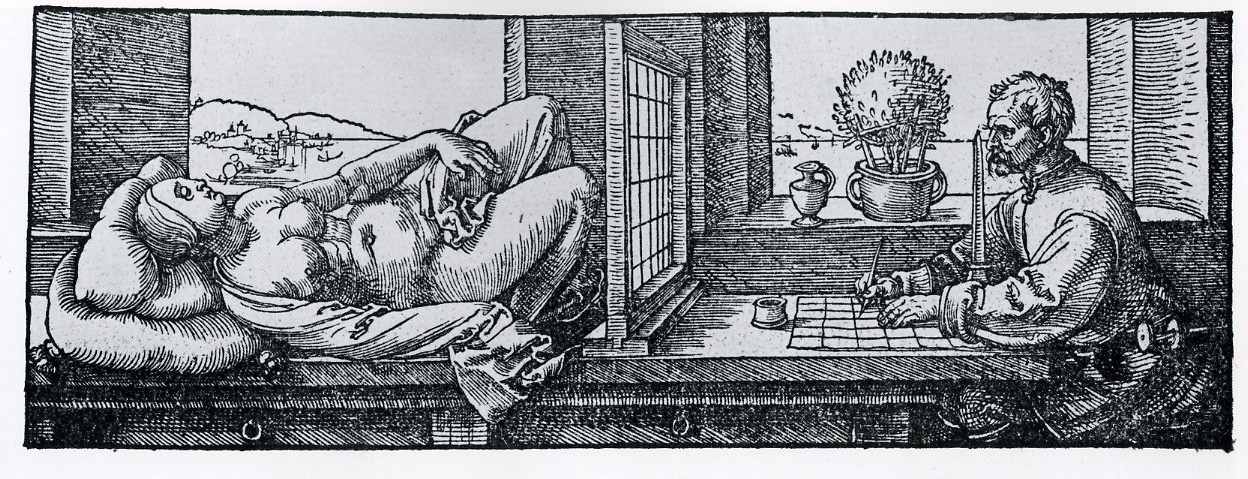

И вот два ярких два примера, что через эту брешь, введенную перспективой вплоские изображения, тут же начинают проглядывать смерть и кастрация. Первый — картина Ганса Гольбейна «Послы», в которой на переднем плане в анаморфозе, то есть в перспективном построении со смещенной точкой схода, изображен череп — при фронтальном взгляде на картину это непонятный вытянутый объект; такое вытягивание и сокращение черепа, обусловленное перспективной игрой, позволило Жаку Лакану сравнить его с фаллосом. И другой пример — гравюра Дюрера, которая должна иллюстрировать сложности рисования тела в резких ракурсах — в данном случае в ракурсе снизу. Глядя на эту гравюру, сложно отделаться от оптики полового различия: рисующий мужчина смотрит на женщину в очень определенном ракурсе. Можно снова вспомнить здесь Курбе с его «Происхождением мира».

Любопытно, что Курбе как раз практически отказывается от линейной перспективы как структуры, организующей полотно, но находит все равно доступ к смерти и желанию через свой радикальный натурализм, через обращение к метонимическим объектам (как в картине с изображением трубки, озаглавленной им «Автопортрет»), через свое умение выстраивать ткань полотна как ткань непрерывного чтения, находя в нем место для пристежки своего авторского присутствия (как в могиле деда в «Похоронах в Орнане»). Однако есть пример того, как отказ от перспективы в пользу чистого сетчаточного зрения в живописи у Клода Моне породило очень драматический эпизод — эпизод невозможности получить доступ к истине смерти и истине субъективной ценности, на который обратила мое внимание Александра Новоженова. Когда Моне писал портрет умирающей жены, он, согласно собственному признанию, мучался, что вот это его сетчаточное зрение, его увлеченность цветовыми рефлексами блокирует ему доступ к истине смерти любимого человека.

Редукция. Откуда берутся дети?

Искусство модернизма известно своей страстью к редукции. Эта страсть обращает нас к вопросу о распаковке редукционисткого объекта. Один из образов редукции — «Черный квадрат», который Малевич, среди прочего, завещал изобразить на надгробном кубе на своей могиле. Место черного квадрата — это пункт обнуления всех существующих форм и одновременно начала нового супрематического языка. У той распаковки, той бесконечной речи интерпретаций, которую до сих пор порождает «Черный квадрат» есть, например, такой предшественник — рисунок Малевича, где он пишет в прямоугольной рамке слово «деревня» и подписывает, что лучше взять одно это слово, чем рисовать конкретный фрагмент деревни, и тогда зритель сможет представить себе деревню куда лучше сам, чем если бы художник пытался изобразить ее.

Зависание у начала построения образа — очень важная тема для Малевича. Вот его поздняя картина «Работница». Она стоит в ораторском жесте, жесте начала речи, который Малевич позаимствовал с картины Ефима Чепцова «Заседание сельячейки». Малевич, когда выходит из супрематизма и переходит к конструированию образов, образов тела, он, тем не менее, оставляет в этой логике пустоту с неопределенным смыслом, пустоту — исток речи… Что-то будет сказано, но мы еще не знаем что. Одновременно жест «Работницы» напоминает жест ренессансных мадонн, держащих ребенка. В рисунке «Материнство» Малевича в руках женщины младенец — однако младенец черный, вырезанный по контуру, словно изъятый. Ребенок — начало чего-то нового, что еще не изведано. «Черный квадрат» Малевич среди прочего называл «живым царственным дитя». И телесность «Работницы», телесность нового, новорожденного советского человека, организована вокруг этой пустоты: не только пустоты речи, но и пустоты отсутствующего ребенка, связанной с потенциалом в будущем, с развертыванием будущего. К озвученным мною ранее фундаментальным вопросам о смерти и о сексуальных отношениях здесь прибавляется третий, прежде мной замолчанный вопрос «откуда берутся дети?» — вопрос, который правомочно было бы поднять уже в связи с «Происхождением мира» Курбе.

Как только мы доходим до нуля образов, до, казалось бы, вещи в ее самоочевидности, мы погружаемся сразу в множественность интерпретаций, которые как бы спрессованы в этом стремлении дойти до минимума образности — спрессованы благодаря языку

Историк искусства Эрвин Панофский утвреждал, что можно интерпретировать готическую архитектуру, разложив ее на синтаксические структуры, записав, как сочетаются друг с другом разные ячейки, типы колонн, сводов в соборе — и что эта логика будет подобна логике средневековых современных им философских трактатов, теологических схоластических сумм. Говоря проще, композиционное построение этих сумм аналогично композиционному построению собора. По Панофскому, это связано с тем, что и готические проекты, и схоластические суммы производились в одних местах — в аббатствах. Итак, Панофский предлагает редуцировать полностью образ собора к его языковой записи. И теоретик образа Жорж Диди-Юберман говорит, что Панофский упускает нечто важное в средневековом способе трактовки Священного Писания, который оформляли схоластические суммы. Он говорит, что трактовка Библии в Средние века никогда не мыслилась как законченная структура: напротив, предполагалось, что человеку присуща принципиальная неполнота знания о том, как правильно читать Священное Писание, а вся полнота откровения откроется только в конце времен.

Именно через это состояние ожидания откровения, ожидания ответа Юберман предлагают прочитывать фреску Фра Анжелико «Благовещение», флорентийского художника XV века, который написал ее в монастыре, где сам был монахом. Он обращает внимание, что эта фреска очень бедная по оказываемому ей впечатлению, в ней много пустого места, более того, она находится рядом с окном, которое вас ослепляет светом и мешает ее разглядеть. И вот эта бедность впечатления оборачивается для Юбермана ключом к интерпретации этого произведения. Пустота фрески — это для него пустота ожидания, предшествующая воплощению Мессии. Его отец — Бог — остается невидим — но вскоре станет человеком. Образ, который складывается у нас при созерцании этой фрески, включает в себя не только проговариваемое и данное зрению, но также и непроговариваемое и невидимое; нехватка, которая есть ожидание, становится тем, вокруг чего организуется образ. Тем, откуда появится ребенок.

Другой попыткой дойти до нуля образности, помимо супрематизма, был американский минимализм. И снова — как только мы доходим до нуля образов, до, казалось бы, вещи в ее самоочевидности, мы, как и в случае с «Черным квадратом», погружаемся сразу в множественность интерпретаций, которые как бы спрессованы в этом стремлении дойти до минимума образности — спрессованы благодаря языку. Но у этой спрессованности снова возникает очень определенный горизонт — горизонт границы человеческой жизни. У минималиста Тони Смита есть работа “Die”, куб, название которого можно перевести называется «Умереть». Другой минималист Роберта Моррис сделал вертикальный ящик по размерам своего тела. Итак, эти ящики минималистов, они своим соотнесением собственно с телом взрывают к вопросу о смерти. Это наблюдение также принадлежит Жоржу Диди-Юберману. В своем анализе минимализма Юберман показывает, что, хотя минимализм кажется сперва ориентированным на чистое телесное присутствие, а его объекты кажутся нерасщепляемыми единичными объектами, на самом деле они взывают к некой бреши. И Юберман цитирует «Улисса» Джойса, монолог Стивена Дедала, у которого умерла мать, и он рассуждает о толщине вещей, о зрении в феноменологическом духе, но потом оказывается, что все эти атрибуты, все цвета и фактуры, которые сплетают для него плотную ткань реальности как ткань присутствия, ассоциируются у него со смертью его матери. То есть вся эта телесная и визуальная поэзия перекодируется в нечто совсем иное — например, цвет моря намекает на желчь, которую изрыгала его мать, умирая. Мать, которая родила его на свет и которая, умерев, стала вездесущей.

Образ — не единица

Итак, пытаясь дойти до абсолютного присутствия единичного и единого объекта минималистского искусства, мы тут же обнаруживаем изъян в самой возможности присутствия здесь и сейчас — нас что-то неизбежно отсылает к тому, что здесь и сейчас не присутствует. Именно язык превращает искусство в место встречи, место, где в Едином намечен неустранимый раскол. Так в буквальном смысле разделена на две части работа Дюшана «Большое стекло. Невеста, раздеваемая своими холостяками». В этой работе очень мало от воображаемой целостности тела — но это не значит, что мы не можем говорить тут об образе. Согласно названию, «Большое стекло» посвящено крайне проблематичной сексуальной встрече. И эта встреча — встреча, порожденная языком: две части работы (посвященная невесте и посвященная холостякам), разлагают, разбивают на две части имя самого Дюшана — «Марсель» (Marcel) — на две части — «Мар» (Mar) и «Сель» (Cel). Mar по-французски отсылает к mariee, невесте, Cel — к celibataire, холостякам. Но что такое «свои» холостяки невесты? В каком отношении происходящее относится к возможному браку? Как герои застряли в точке раздевания, в точке перехода? Как игра слов переходит в образ? Все эти вопросы остаются подвешенными — они как бы обрамляют невозможность записать сексуальные отношения.

Образ в этой работе Дюшана — попытка вместить, обрамить невозможную встречу. Обобщая, можно сказать, что образ всегда нуждается в более, чем одном элементе, даже если второй элемент скрыт, как то происходит в случае минимализма; а если явно даны два элемента, как у Дюшана, образ все равно возникает именно в интервале между этими элементами — благодаря интерпретирующей активности зрителя как читателя.

Примерами построения образа как символического эффекта, порождаемого входом субъекта в цепочку элементов, много занимался Юберман. Например, он показывал, что так работает отсылка к Холокосту в фильме «История (ии) кино» Жана-Люка Годара: Годар монтирует кадр состава с мертвыми телами из концлагеря с безмятежным кадром из голливудского фильма, снятого одним и тем же оператором с использованием сходной иконографии, разрушая таким образом представление о Холокосте как немыслимом в рамках современной политики зле. Однако для теоретика и историка искусства Аби Варбурга (которым также много занимался Юберман) образ, хотя и является точкой встречи нескольких сил, однако эти силы насмерть спаяны этим образом в неделимый атом, в сгусток напряжения. Здесь мы сталкиваемся с

Порядок воображаемого. Психоз Аби Варбурга

Для Аби Варбурга, одного из основателей науки об образах, иконологии, вопрос об отношении к образам был вопросом интимным. Будучи ученым, он нередко примерял исследуемые образы на себя, более того, отождествлялся с ними — например, лично участвовал в одном колдовском индейском ритуале, соответственно переодевшись. У Варбурга был психоз — одно время он проходил лечение в клинике — и через свою работу с образами, относящимися к телу, жестам, позам, которой он посвятил большую часть жизни, он, похоже, пытался ответить на вопросы, которые ставила перед ним пронизанность человеческого существования языком. Большой проект Варбурга, Атлас Мнемозины (богини памяти), которым он занимался последние годы своей жизни, после того, как пережил развязывание своей душевной болезни — это серия таблиц, в которых Варбург совмещал репродукции образов из разных сфер культуры в поисках неких общих знаменателей между ними. Создавая новую науку об образах, Варбург вышел за принятые в его время границы искусства, в том числе в сферу популярной культуры, рекламы, политических плакатов, археологии. В своей практике и теории Варбург стремился перевести акцент на образ как самостоятельное вместилище смыслов, и в

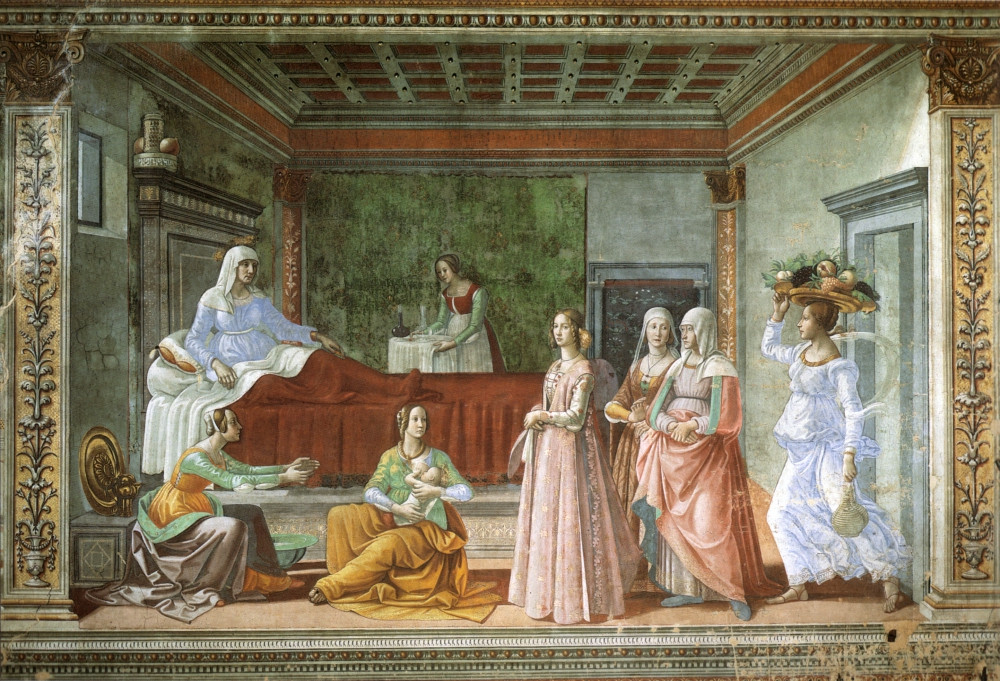

Приведу пример, которым можно проиллюстрировать представление Варбурга о том, что образ может быть самостоятельным носителем смысла, кочующим из контекста в контекст, но сохраняющим при этом некое имманентное значение. В работе Доменико Гирландайло «Рождество Иоанна Предтечи» в достаточно чинную сцену рождества словно врывается служанка с подносом на голове: судя по ее стремительной походке, ее бурно развивающимся одеждам, на должна в считанные секунды пронестись сквозь комнату. И Варбург говорит: вот привет из античности, ведь это служанка по всему своему образу — языческая нимфа, которая вторгается в благопристойную христианскую средневековую сцену. Варбург интересовался Ницше, который очень критически относился к христианскому морализму. В работе «Рождение трагедия из духа музыки» противопоставил гармоническое аполлоническое начало экстатическому дионисийскому, которое как раз интересовало Варбурга. Позднее Ницше сформулировал концепцию, согласной которой мир есть борьба сил: если мы видим какой-либо консенсус, какую-либо установленную мораль, то это только потому, что кто-то ранее победил в этой борьбе, но это лишь приостановленная картина битвы, за которой бушуют силы, которые каждая из которых обладает волей к власти. Я очень упрощенно обрисовал сейчас философию Ницше, но важно, что для Варбурга образ выступает как место борьбы сил.

И поэтому Варбург вводит такое понятие, как «формула пафоса» — предельное состояние тела в напряжении сил, в напряжении отношений с окружающей его средой. Формулы пафоса могут быть трансисторичными, могут кочевать из одной эпохи в другую, и остается загадкой в теории Варбурга, как это происходит? Что движет эту самостоятельную жизнь образов, их великое переселение? Но, так или иначе, будучи однажды найденной в прошлом, например, в античности, формулы пафоса могут потом возвращаться. И это напоминает концепцию травматического следа Фрейда: однажды происходит нечто, что оставляет по себе след, и дальше этот след становится формулой, которая может возвращаться снова и снова. Для Фрейда в «Толковании сновидений» образ тоже является местом борьбы сил, сил желания и силы цензуры, это тоже некое компромиссное образование. Но между Фрейдом и Варбургом тут есть принципиальное отличие. Если у Фрейда пресловутая борьба сил выявляется на символическом материале, то есть через язык, и Фрейд показывает, как порой игра слов может определять появление того или иного образа во сне или того или иного невротического симптома, то у Варбурга мы находимся на оси воображаемого, где нет места произвольности означающего. Именно воображаемое регулирует жизнь диких животных, и недаром в своих исследованиях Варбург вдохновлялся книгой Дарвина «Выражение эмоций у человека и у животных», где Дарвин пытается выстроить непрерывную линию эволюции от проявлений аффектов у зверей к их проявлениям у людей.

Атлас Мнемозины это способ для Варбурга как-то с миром совладать. Это попытка сконструировать атлас образов, который покрыл бы собой вселенную

Воображаемое у Лакана, хотя и лишено произвольности означающего, способно образовывать порядок, но этот порядок воображаемого, основанный на подобии, характеризуется возможностью взаимозамен элементов, и, как следствие, амбивалентностью, возможностью инверсий, перевертыша, например, перехода от отождествления к попытке уничтожения и отрицания. И эта способность к инверсии присуща формулам Варбурга. Во-первых, формулы пафоса будут наполнять тогда противоположным смыслом: формула крайнего отчаяния и крайней радости могут совпасть — противоположности смыкаются. Во-вторых, есть парные формулы, например, Атлас, несущий на себе груз мира — и Христос, стоящий на земном шаре. Здесь как раз меняются местами источники двух встречных сил: cилы веса и силы сопротивления весу.

Юберман в своей выставке, посвященной Варбургу, играет с двусмысленностью слова «Атлас», говоря, что сам Варбург подобен герою античного мифа Атласу: Варбург пытается вынести на себе весь груз мира, который чуть не раздавил его, когда он впал в душевную болезнь, и в этом смысле Атлас Мнемозины это способ для Варбурга как-то с миром совладать. Это попытка сконструировать атлас образов, который покрыл бы собой вселенную.

Между формулами пафоса Варбурга и исследованиями Фрейда можно провести еще одну параллель. «Формулы пафоса» истерического припадка, которыми занимался Фрейд, часто связаны как раз с перевертышем, например, одна из характерных формул истерического припадка — дуга — есть инверсия положения тела, удобного для совокупления. Но хочу еще раз подчеркнуть, что к этому анализ Фрейдом истерических симптомов не сводился — он обращался также к символическому, к языковому, которое вводится через неполноту, через разрыв связи слова и вещи. А непрерывность и сохранение связи образа и прообраза, пусть даже через инверсию, — это свойства воображаемого порядка. Истерический припадок, будучи закодирован языком, обращен к Другому, он загадывает Другому загадку, это образ для Другого; в то время как телесные феномены в психозе — это образы в себе.

Психоз можно мыслить как ситуацию, когда символический (в случае Эдипова комплекса — отцовский) закон не до конца изымает из тела наполняющее его наслаждение

Именно попытка Варбурга сладить с миром при помощи воображаемого характеризует психоз в том смысле, в котором его понимали Фрейд и Лакан. В наше время люди с психозом часто попадают в специальные заведения, в клиники. Но, допустим, в

В заключение разговора о Варбурге хочу еще раз обратить внимание на важность для него тела — тела в его экстатических состояниях. Психоз можно мыслить как ситуацию, когда символический (в случае Эдипова комплекса — отцовский) закон не до конца изымает из тела наполняющее его наслаждение (или же напряжение «несвязанной энергии», говоря языком Фрейда) — в то время как в неврозе наслаждение изымается в отделяемые объекты влечений. В психозе же тело оказывается не вполне опустошено языком. Вырез символической кастрации не совершается.

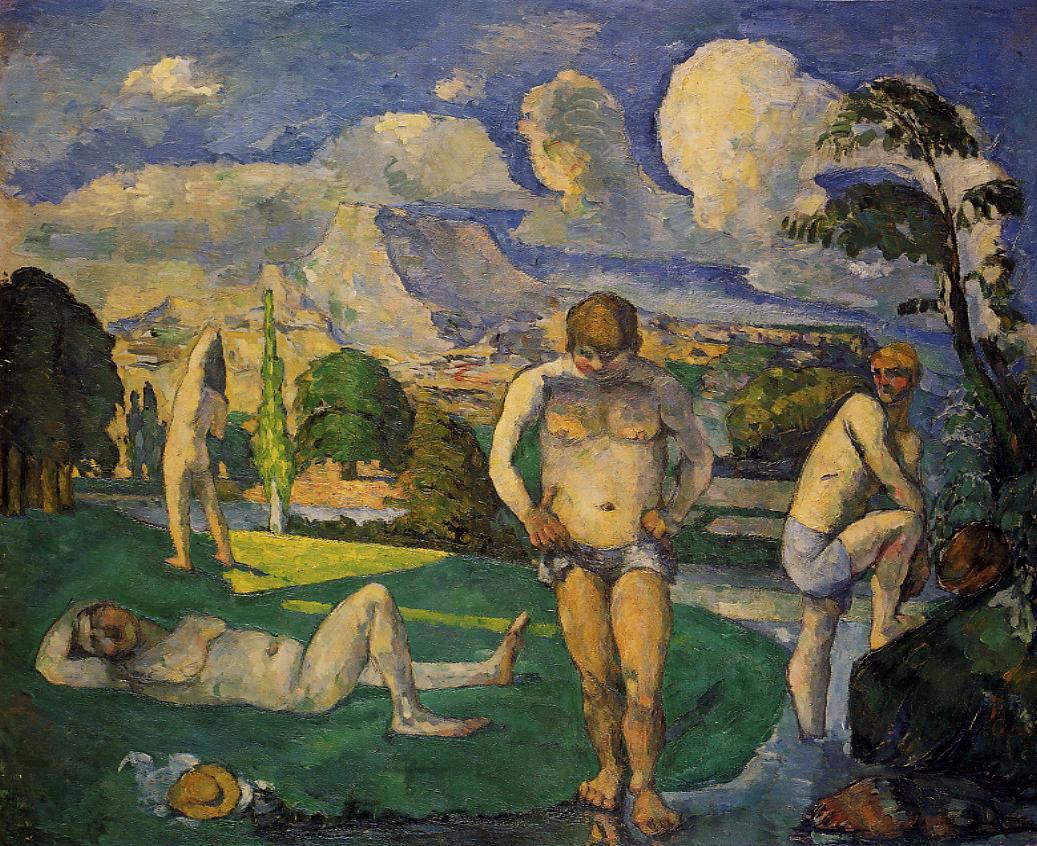

Иллюстрацией к такому положению вещей может послужить живопись Сезанна (что, конечно, не означает, что у Сезанна тоже был психоз). По замечанию историка искусства Тимоти Кларка, ранние работы Сезанна, «Искушение святого Антония» или «Купальщики», исследуют тела как вместилища либидо, как ткань, наполненную тактильной жизнью. Тут можно усмотреть исток всего метода Сезанна, связанного с ощупыванием вещей взглядом. И в некоторых из этих «Купальщиков» изображены тела, которые, как обращает внимание Кларк, не имеют определенного пола, они словно находятся в непрерывной трансформации между женским и мужским. Различие полов, упорядочиваемое кастрацией, тут словно отменено, смазано. Этот повсюду плотный мир немного напоминает мир джойсовского Стивена Дедала.

Об открытых вопросах. Истерики Бренера

Во всем том, о чем я говорил сегодня, мне важно поддержать идею, что в искусстве есть неустранимая проблематичность, для который невозможен окончательный готовый ответ. И здесь мне кажется интересным сопоставить российскую ситуацию 1990-х в искусстве с тем, что мы имеем сегодня — сегодня, когда в России, с поправкой на местную путинскую специфику государственных музеев и олигархическую специфику частных фондов, строится «нормальная» система современного искусства по образу и подобию системы западной.

В акциях Александра Бренера 1990-х годов постоянно происходил перевертыш от образа агрессивного владельца фаллоса к провалу, к слабости, к кастрированности и истеричности художника. Например, в акции «Свидание» Бренер встретился со своей тогдашней женой у памятника Пушкину и набросился на нее, повалив в снег и пытаясь заняться сексом. По прошествии некоторого времени он воскликнул «Ничего не получается!»

В работах Бренера постоянно присутствует приостановка понимания: как трактовать то, что он делает? Вопрос остается открытым. Бренер истерически взывает к тому ответу, которого не получает — все ответы неудовлетворительны, точнее, отвечают всегда не те. Бренер обращает свои вопросы-скандалы туда, откуда ожидание ответа в принципе не может быть удовлетворено.

В акции на Лобном месте на Красной площади полуголый Бренер, одетый в боксерские шорты и перчатки, вызывал Ельцина на бой в связи войной в Чечне, крича кремлёвским стенам: «Выходи на бой! Выходи, подлый трус!» И сравнительно долгое время ничего не происходило — государство не отвечало. Позже появились сотрудники милиции, которые его задержали, но тут же отпустили из ОВД. Это очень отличается от современной ситуации, когда государство, если вы выйдете на площадь и начнете что-то такое говорить, отвечает очень быстро. И это отсутствие требуемого господского ответа создавало в акциях Бренера пространство эстетического, пространство, где повисали вопросы. При этом это становилось возможным ценой социально-экономической специфики постсоветской ситуации 1990-х, когда буквально тело и язык для многих оставались их последним имуществом. Тело и язык — это те основы, с которых мы начинали разговор про образ. И Бренер настаивает на том, что создавал своими скандалами именно образы и что в первую очередь образ его волнует — и на этом основании Бренер пытается критиковать, например, современный российский акционизм.

Если Бренер ставил вопросы без ответов, то Павленский дает и получает ответы без вопросов

И мне кажется проблематичной сегодняшняя российская ситуация, с одной стороны, обостренным вниманием государства к культуре и механизмами цензуры, с другой стороны, нормализацией системы крупных институций. Разумеется, система институций хороша с точки зрения рабочих мест, с точки зрения того, что есть какие-то источники поддержки для художников — хотя вопрос, могли бы они быть устроены на иных основаниях, остается открытым. Но есть другая проблема: теперь, если вы хотите прикоснуться к современной культуре, вы идете в определенное место, например, в «Новую Голландию», где вам обязательно покажут современную культуру. Как вариант, прочтут лекцию. Поэтому вопрос о проблемной встрече, незнание в сердцевине искусства оказывается обрамлено очень конкретным нормативным знанием.

И так современные российские акционисты существуют в ситуации, где они наверняка получают ответы со стороны власти — и потому сами имеют ответы, а не вопросы. Примером тому Петр Павленский. Его акции работают как то, что подлежит однозначному прочтению, которым он сам заранее обладает: акт становится носителем конкретного текста, конкретного сообщения, которое потом засчет скандала попадет в СМИ. И если Бренер ставил вопросы без ответов, то тут, скорее, Павленский дает и получает ответы без вопросов, которые, возможно, лишь укрепляют сконструированные в идеологии оппозиции типа «либеральное против консервативного». И в этом смысле Павленский дублирует логику власти, дает ее зеркальный перевертыш. Его (часто мазохистические) образы не представляют зрителю загадки, они суть образы в себе, которые как картинка потом могут быть размножены в медиа.

Я говорил о точке начала речи в «Работнице» Малевича — и это начало речи можно понять как вопрос о возможности демократического высказывания (на это обращала внимание искусствовед Екатерина Деготь). В любом «нормальном» соцреалистическом полотне (если такие полотна вообще существуют), например в «Знатных людях страны советов» Дейнеки, зрителю должно быть понятно, что могут сообщить ему герои. Речь им предписана. Речь «Работницы» непредсказуема.

Я много говорил сегодня о начале речи, о порождении смыслов. Но речь и порождение смыслов могут стать наслаждением. Поэтому не менее важно, чем начинать, уметь пресекать. Чтобы мог возникнуть шанс на иное.