Пазолини и Энгер в долине консьюмеризма: экспериментальное кино XX века о медиафашизме

В конце двадцатого века, во время культурного поворота и отхода от эпистемологической системы, в кинематографе критика медиа- капитализма и фашизма начинает быть не просто высказыванием «фашизм — это плохо», а приобретает форму за счет создания пародий на медийные симулякры, не считывающихся, как таковые. Мета-нарративы и накладывание семантики на семантику, пародизация — то, чем пользовались Пьер Паоло Пазолини и Кеннет Энгер для модификации общественного внимания и критики медиафашизма в конце двадцатого века — приемы, которые продолжают считываться в начале XXI.

***

One day, the edict of production, the actual advertisement (whose actually is at present concealed by the pretense of a choice) can turn into the open command of the Fuhrer» Horkheimer & Adorno, The dialectic of Enlightenment

Режиссеры работают с многослойностью нарратива — так, Пазолини создает симуляции симуляций, создавая театр внутри кино, которое только притворяется таковым. Энгер работает с ходами социальной экономикой и превращает общеизвестные образы в продукты потребления, тем самым карикатурно их подкрепляя — грубо говоря, переворачивает семантику и создает критику медийности, которая может не считываться как критика. Приемы Пазолини — работа с историей, модернизация, включение исторических персонажей (чаще всего из литературы, что тоже немаловажно) в контекст, считываемый в любое время. Стихия Энгера — накладывание клише и стереотипных моделей друг на друга для создания очень завуалированного повествования.

Для изучения такого рода кинематографа нужно оборачиваться назад в историю и смотреть на то, с какими феноменами в первую очередь борется это высказывание — с (медиа)нацизмом, (медиа)фашизмом, в целом пропагандой, основывающейся на пустоте и являющейся медийным симулякром, если мы говорим про XXI век.

МЕДИЙНЫЕ СИМУЛЯКРЫ

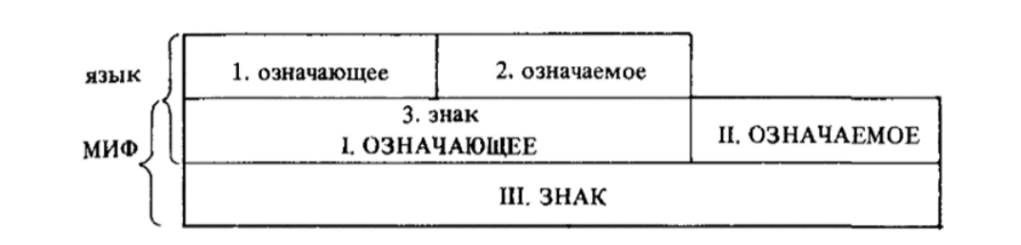

Сила медийного языка — в перестраивании тел на основе перпетруации общего сознания. Влияние медийного дискурса прячущегося под половицами чудовища — сотворение стандартизированного био-технического тела, о котором говорила (т) Донна Харауэй в «Манифесте киборгов» [1]: «Communications technologies and biotechnologies are the crucial tools recrafting our bodies. (…) Technologies and scientific discourses can be partially understood as formalizations, i.e., as frozen moments, of the fluid social interactions constituting them, but they should also be viewed as instruments for enforcing meanings». Любой текст может считаться политизированным в контексте времени, в котором он считывается — так, можно анализировать любой мейнстримный фильм через социальную призму влияния на зрителя. Политико-социальные коды передаются просто, архетипы приобретают узнаваемые черты с невероятной скоростью: так, архетип «супергероя» воспринимается в масс-медиа исключительно как образ американского супремэна в трико, презентующего американский патриотизм. Изначально Супермэн не нес под собой этот семантический ореол, но из-за медийных ассоциаций складывается образ, который легко может накладываться на любую семиологическую систему [2] — грубо говоря, миф, знак, еще больше — симулякр, не несущий под собой никакой семантической ценности [3] и расширенный до практической невозможности его рассмотрения [4]. Точно так же может выстраиваться любой медийный дискурс: означаемое и означающее сливаются воедино, после этого означающее приобретает знак, в третьей семиологической системе анализа знак выходит на первое место.

Бессознательная перестройка сознания зрителя под влиянием медийного элемента может происходить в любом направлении: например, обсуждение фильма в кинотеатре, экскурсия по выставке, намеренный политический подтекст в кино — все это влияет на восприятие медиума. Современные провоенные фильмы несут под собой такую же подоплеку, как и документальные картины, критикующие загрязнение окружающей среды и вскрывающие экологические проблемы — они могут создавать двойственный эффект: а) «Война — это героическое мероприятие, в котором отстаивается честь родины»; «Война — это ужас и мучения» б) «Загрязнение окружающей среды — это то, с чем нужно и можно бороться через zero waste и создание маленьких коммьюнити, занимающихся эко-активизмом»; «Пытаться изменить ситуацию с глобальным потеплением невозможно, потому что мы уже находимся на тонущем корабле». Жиль Делез и Феликс Гваттари говорят о «металлургической силе» кинематографа [5], т. е. о способности медиума влиять на развитие современного дискурса не только в рамках того, что мы называем культурой, но также в политике, социологии и экономике. Здесь речь заходит о культурсоциологии [6] — неразрывной связи медийности и выведения на свет бессознательных культурных структур, влияющих на общественное сознание. Культурсоциология — развенчиватель мифов.

Имеются, таким образом, два действующих элемента — знаки-симулякры и (бес)сознательное изменение общественного сознания. Это легче всего можно проследить на примере гитлеровской Германии и вообще этики фашизма и нацизма, о которой стоит говорить и сейчас тоже; такая ссылка делается исключительно потому, что в коллективном сознании гитлеровская демагогия превратилась в знак-симулякр, транслирующий идеи нацизма, но следует разобраться в том, каким образом этот знак распадается под влиянием культурсоциологии и какими методами оперировала нацистская Германия, чтобы понимать, что происходит с медийностью в настоящий момент — в контексте абсолютно любых капиталистических наваждений, будь то социальные, политические или экономические дискурсы.

Направленные пропагандистские акции гитлеровского строя — известные сожжения книг, радиопередачи и глобальное распространение фильмов про евреев («Jud SuB» и «Ewige Jud»); создание гитлерюгенд фронтов, политизированных женских объединений. Активное действие в тот момент исходит от социал-националистической гегемональной системы, которая работает под действием наваждения знаков-индексов, действующих на сознание на первом уровне — все еще поддающиеся переработке знаки, например, предвыборная речь Гитлера [7], которая может быть считана как пассионарное высказывание (по сути являющееся риторическим, что важно в контексте разговора о медиа). Это происходило исключительно потому, что означаемое и означающее создавали прекрасную почву для самоидентификации, под которой ничего не было — грубо говоря, политические речи Гитлера несли под собой задаток бессознательного изменения общественного сознания посредствам наваждения образа «Идеального Я», которое достижимо только, якобы, благодаря следованию за политическим лидером.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

В конце XX века «идеальное я» начинает рассыпаться на фоне смещения эпохи модернизма и переживаемого слома — это отражается в культуре с приходом культурного поворота в 1970-х, когда позитивистская эпистемология смещается в сторону эссенциализма. На первый план теперь выходит капиталистическая риторика, в которой растворяется «Идеальное Я» без возможности самоидентификации.

Тексты в широком смысле второй половины XX века все еще находятся под травмирующим переживаемым аффектом второй мировой войны и событий первой половины века, которые запустили цепочку домино.“Мифы» в кинематографе конца XX века перестают быть «мифами» и принимают активное участие в изменении общественного дискурса — иначе говоря, становятся металлургами, направляющими культурсоциологию: именно этим заняты Пьер Паоло Пазолини и Кеннет Энгер, использующие историко-оккультно-литературные образы для критического развенчания. Речь идет не просто о критике медиа, которое начинает пользоваться теми же риторическими кодами, которыми пользовалась радикальная партийная политика в начале XX века (кажущаяся пассионарность [8], которая не имеет под собой никакой подосновы — т. е., обычная риторика, базирующаяся на знаках-симулякрах), но о пародизации этого самого медиа — то, что Хоркхаймер и Адорно назвали deliberate admission of the status [9] — фильм не является фильмом, но притворяется фильмом для того, чтобы критически пересматривать тему, в том числе «металлургируя» сознание. Фильмы Пазолини и Энгера построены именно по принципу притворства, которым работает на развенчании национал-социалистических знаков-символов, под которыми в этот раз уже действительно что-то лежит — они не являются симулякрами; а именно, средства массовой информации, работающие так же, как и во времена гитлеровской Германии.

ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ

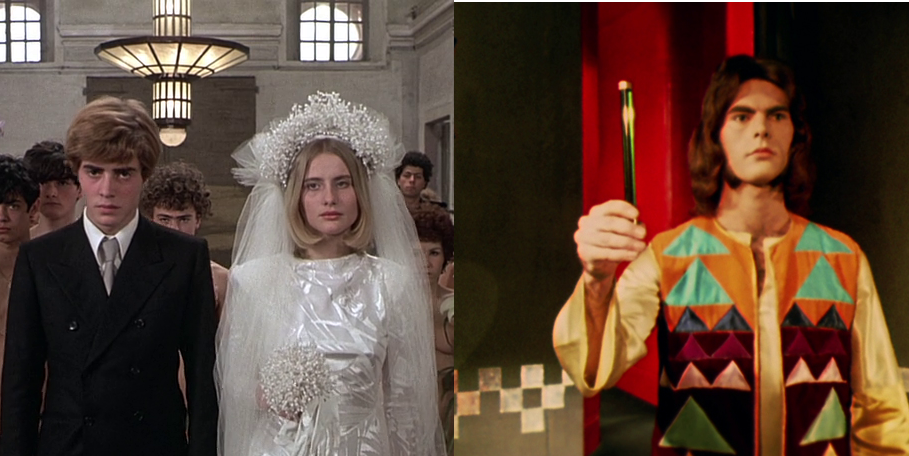

Watch list: «Царь Эдип»

«Медея»

«Декамерон»

«La ricotta»

«Евангелие от Матфея»

И, конечно, «Сало, или 120 дней Содома»

Говоря о Пазолини в контексте критики капитализма и национализма, все сразу вспоминают «Сало, или 120 дней Содома», один из самых показательных nazi-exploitation фильмов за последние пятьдесят лет, но нужно обратить внимание на другие картины.

Все фильмы Пазолини построены по театральным принципам: режиссер постоянно работает с одной и той же актерской труппой, причем с непрофессиональными актерами — почти по всех фильмах Пазолини, напимер, фигурирует Даволи Нинетто, его любовник и самый близкий человек. Нарратив по большей части выстраивается не благодаря фабуле, а благодаря работе с мизансценой — ландшафты и маленькие фигурки людей создают именно текстовый материал [10], а не кинематографический в мейнстримном понимании. Коммунистические взгляды Пазолини отражены в риторике сексуальности, которая присутствует во всех его картинах, начиная с «Декамерона» и заканчивая «Тысяча и одной ночью» — телесная раскрепощенность является бунтом сексуальности, вырывающейся из паноптикона [11] культуры потребления. Тут же появляется критика политического jouissance [12] в сценах с гиперболизированными сексуальными девиациями — начиная от полностью пропитанного садо-мазохизмом издевательством над молодежью в «120 днях» и заканчивая сценами с «антиморальным» «животным» поведением, как измена мужу в «Декамероне»: героиня занимается сексом со случайным прохожим, нашедшим ее в амбаре — при этом лицо и торс женщины находятся внутри большого горшка, т. е. ее видимость полностью закрыта и отдана исключительно телесности, которая проявляется и в политике. Политический jouissance — принятие режима в попытке самоидентификации себя в причисленности к политическому строю (что и происходило при фашистских и социал-националистических режимах).

«The eat shit» в 120 днях Содома — буквально наполнение консьюмеризмом свое тело, которое является сексуальным феноменом в чистом смысле. Садовские мотивы запертости — в сумасшедшем доме, если мы говорим о первоисточнике и опыте самого маркиза [13] — переносятся на мотивы закрытости в клетке тоталитарной экономики медиа, которая разрастается в той же пропорции, в которой мир захватывает капитализм.

«Евангелие от Матфея», «Царь Эдип» и «Медея» — все три фильма строятся на интертекстуальной связи с переработкой первоисточника; так, евангелие от Матфея — буквально модерновая адаптация несмотря на то, что в фильме используются библейские образы, благодаря которым он смотрится как «экранизация», но по сути притворяется таковой (Адорно и Хоркхаймер [14]). Театральности постановочности Царя Эдипа и Медеи — двойное притворство; Пазолини дает 1. Симуляцию кино 2. Симуляцию театра, из-за чего происходит развенчание двойственного медиа: и истории кинематографа, и истории театра. История переписывается засчет использования старых сюжетов, которые могут быть считаны как адаптации произведений — Пазолини является, в этом смысле, режиссером-металлургом [15], работающим с канвой времени и переписывающим семантику таким образом, что она может быть рассмотрена бессознательно исключительно благодаря используемым приемам.

Металлургия Пазолини, направленная на критику консьюмеризма конца XX века, в эпоху уже зародившегося и активно развивающегося капитализма, является не простым высказыванием «Консьюмеризм в капитализме — это плохо», а заявлением, направленным на вскрывание потери идентичности в бесконечном потреблении.

Термин «the seduction of the innocence» [23] определяется как влияние публичного медиа в аболицистском смысле на критически несоорганизованные группы — детей, в буквальном смысле, нуклеарные семьи и институции — в широком обхвате. Финальная сцена в «120 днях» — жестокое садистское убийство молодежи, насильно удерживаемой в особняке буржуазии (аллегорический символ), может быть считана не как выпад в сторону феномена «фашизма», которым является масс-медиа, а субстантивным изображением распада идентичности (насильного убийства) внутри консьюмеристского сообщества, которое разрастается в XXI веке до нереальных масштабов. Медиафашизм существует apriori, заложенный насильно, по сути существующий еще без существования субъекта — он детерминистический. Определение «фашизма» уже даже не может быть применимо, ведь jouissance распался на тысячи частей внутри культуры потребления, он не выбирается политически. Самоидентификация и представление об идеальном «Я» как выбор невозможны, как они имели место в начале XX века — они исчезает, буквально дают себя убить уже даже не какому-то определенному режиму, а кумуляции определений масс-корпораций, которые используют это в свою пользу.

Семантические коды становятся необъективны, потому что, рассматривая индивидуальное, мы автоматически включаем его в общее, и, таким образом, разговор об индивидуальности становится невозможен.

Сила высказывания у Пазолини — в критическом анализе дискурса, политическую (и не только) критику тех, кто несет ответственность за искажение семантики и разрастания ее до невероятных масштабов, в которых определительные системы перестают работать. По сути, Пазолини предсказал разрастание чудовища капитализма; сосредоточенность на сюжетах из античности и средневековья — не просто адаптация, но объектизированная критика через сравнение.

В коллаборации с другими режиссерами была создана маленькая коллекция фильмов, среди которых появилась пазолинивская «La ricotta», построенная очень просто — на прямом выявлении ходов капиталистического строя и наложения интертекстов. Библейские сцены в La ricotta — единственные фрагменты, насыщенные цветом, но являющиеся инсценировками внутри фильма — рекурсия и экфрасис — то же самое, что и пародия Пазолини на фильм (a movie which pretends to be a movie) и на картину одновременно, используемую в целях поддержания системы порабощения внутри искусства — главной персонификацией капитал-фашизма становится карикатурный режиссер. Главное в La ricotta — не распятие бедного пролетария в конце, а бесконечная попытка удовлетворения простых потребностей внутри системы (черно-белые планы, герой бегает туда-сюда под веселую музыку нескончаемое количество раз, отчего уже и сам зритель начинает уставать) и эксплуатация искусства. «Евангелие от Матфея» построено таким же образом: Иисус — уже не библейский персонаж, а включенный в интертекстуальные связи мученик времени (черно-белая картинка — важное отличие Пазолини). Металлург, то есть режиссер, который может быть критически рассмотрен в контексте времени вне зависимости от политико-социального строя, вскрывается как раз в случае интертекстуальной работы Пазолини. Как было сказано в Библии, как было написано в средневековых романах, как было разыграно в античных пьесах, как появляется в начале XX века и как до сих пор считывается, сильнее, чем раньше, в начале XXI.

Режиссер умер в 1975 году, избитый до смерти, с десятью сломанными ребрами, вырванным сердцем, отрезанными ушами и разбитой челюстью, группой неофашистов возле собственной машины в маленькой итальянской деревне Остии. Оставил недописанную книгу «Нефть» и пассионарное высказывание, максимальной схожести пародии которого пытались добиться националисты и фашисты.

Throw his bones over

The white cliffs of Dover

And into the sea, the sea of Rome

And murder me in Ostia

Coil, the Death of Pasolini

КЕННЕТ ЭНГЕР

Watch list:

Scorpio Rising

Lucifer Rising

Поэтика Энгера — совсем другое дело. Энгер паразитировал и высмеивал пародии не интертекстуальными наложениями, а созданием клише и пародий внутри пародий. Энгер умер пять месяцев назад (когда я это пишу, в Массачусетсе 17 октября, 01.37 ночи), бунтующе перешагивая через все пространство кинодискурса в 60х и 70х, в самый разгар культурного поворота, когда снимал свои фильмы Пазолини за несколько тысяч километров от него. Энгер так же работает с контролем контекста, переворачиванием знаков, также отходит от эпистемологической детерминации смыслов к искажению и созданию металлургического пастиша.

SCORPIO RISING

Эксплуатация знаков и игра на пародии экономики внимания [16] — главное, чем характеризуется Энгер. Начавший карьеру с актерства еще ребенком, общающийся с Алистером Кроули и состоявший в Телеме, Энгер стал режиссером-притворщиком, создающим образы на широком интертексте.

«Восход Скорпиона» — фильм, который навел бунты по всей Америке, оскорбил чувства всех, кого можно было, и в первую очередь Нацистской Партии. Коды тяжело прослеживаются затуманенным зрением, учитывая то, что Энгер использовал в основном non-diegetic perspective, т. е. обзор от лица главного героя [17]; музыкальные ходы, символика, охватывающая сразу почти всю культуру, начиная от оккультизма и заканчивая конвенциональным христианством, образы, которые переходят от фильма к фильму (агрессивные кожаные куртки, которые появляются в «Восходе Люцифера», снятом позже), традиции ранних фильмов Энгера в работе со светом и выстраиванием действия — длинные и медленные кадры, сменяющиеся быстрыми монтажками.

Образ грустного юноши — главная доминанта энерговских фильмов, снятых во время, когда традиционное понимание культурного образа смещается с рационалистического кантовско-гегелевского белого мужчины, включенного в академию, в сторону «маргинализированных» субъектов (которых, конечно, не стоит подгонять под кальку маргинализированности) — женщин, квиров, черных и т. д. Гомосексуальность «Восхода Скорпиона» и яркие знаки-индексы — мотоциклы, кожанки, накаченные мужчины работают на экономике внимания 60х и 70х, как раз-таки на появлении новой волны в научно-культурных исследований и распространении видимости квирности в это время — группа получает голос, бунтует, говорит о себе, о своих проблемах (бунты из-за широкого обозрения СПИДа, на который закрывали глаза); Энгер демонстрирует, во-первых, игру с собственной идентичностью, будучи открытым и уверенным гомосексуалом, и паразитирование на появившемся не только в научно-культурном сообществе феномена, но и на включенном в повседневную жизнь «массовых групп». Экономика внимания Энгера — эксплуатирование квазиматериальных социологических товаров, контроль над контекстом — дихотомия идентичностей. Образ «грустного юноши» — репрезентативный символ опрессированного сообщества, собранного в контаминации стереотипных понятий; то же самое происходит с нацизмом, который воспринимается исключительно как насильственный политический акт, карикатурно представленный в образах (сексуализированно) наченных агрессивных мужчин, жужжащих машин и общим колоритом фильма. Появляется дихотомия образности и двусторонняя медаль: красота и ужас, в то же время заигрывание с образом Христа, собирающего в себе оба понятия.

Индустрия медиакапитализма создает карикатурное представление о гомосексуальности и об агрессивных актах, маскируясь и под тем, и под другим: гомосексуальность и квирность в общем представлены исключительно как маргинализованные, «слабые» меньшинства, «девианты» [18], агрессия и насилие — как лик нацизма (что происходит с фигурой Гитлера как символа нацизма и Сталина как символа капитализма в «массах» — указание на определенных людей стирает подоснову, на которую они опираются, и в итоге воспринимающий текст имеет только модели, но не сами понятия — в этом сила медиа), который прикрывается как раз карикатуризированным представлением о себе, скрывая медиакапитализм и медианацизм, чем и пользуются большие корпорации. Как и Пазолини, Энгер играет с the seduction of innocence [23], потому что «Восход Скорпиона» — по сути, коммерческая презентация молодежи в 70х в ее двух крайностях; здесь же демонстрация консьюмеризма — в мотоциклах, «моде», reversed sexuality.

Через иронию и пастиш Энгер создает канву металлургического повествования, указывающую на фетиши и поп-тенденции в медиа, проворачивая экономику внимания. Что хотели — получили. Происходит модификация зрителя, запутанного между двумя крайностями, не сочетающимися друг с другом [19].

LUCIFER RISING

HYMN TO LUCIFER

Ware, nor of good nor ill, what aim hath act? Without its climax, death, what savour hath Life? an impeccable machine, exact He paces an inane and pointless path To glut brute appetites, his sole content How tedious were he fit to comprehend Himself! More, this our noble element Of fire in nature, love in spirit, unkenned Life hath no spring, no axle, and no end.His body a bloody-ruby radiant With noble passion, sun-souled Lucifer Swept through the dawn colossal, swift aslant On Eden’s imbecile perimeter. He blessed nonentity with every curse And spiced with sorrow the dull soul of sense, Breathed life into the sterile universe, With Love and Knowledge drove out innocence The Key of Joy is disobedience.

Aliester Crowley

Оккультизм — то, что находится в подполье и не может быть доступно «простым смертным». Отсюда же вытекают все образы-симулякры масонства и обществ тамплиеров, которые якобы управляют всем миром — опять же, здесь происходит смещение в сторону какого-то одного образа-врага, а не понимание феномена, на котором он держится.

Энгер долгое время находился под влиянием Алистера Кроули и Телемы как движения, и, позднее, в «Восходе Люцифера» совмещал биографический опыт и опыт создания разлома в «Восходе Скорпиона».

В канве «Восхода Люцифера» происходит примерно тот же самый разрыв, schism между двумя крайностями и созданием карикатурного образа, но уже не такого видного, как в «Восходе Скорпиона» — насилие и красота, считываемое легко и непонимаемое, но продвигающееся медиакапитализмом в стереотипных формах, которые легко пропускать через себя медиаконсьюмеризмом.

Нарратив «Люцифера» — по сути, в раздробленности хронотопов, охватывающих практически всю мировую хронологию — то же самое, что делает Пазолини. Повествование выстраивается не в определенном историческом моменте, а разворачивается на всю историю и может быть анализировано через призму какого-угодно политического и социального контекста, т. е. Энгер точно так же пользуется металлургическими изменениями в массовом сознании — происходит тотальный контроль и порабощение контекста. Древний Египет, современные символы, ассоциирующиеся с квир-медийностью (кожаные куртки с разноцветными надписями, культура 80х), телемитские комнаты, в которые включен протагонист, точно так же разрываемый временем.

«Грустный юноша» — снова главный образ, развернутый между двумя крайностями. Красота и отстраненность, создание образа главного героя, насилие и автономность — через мизансцены и контекст. Подполье автоматически понимается как «маргинальность» — неподвластное пониманию, а, значит, страшное. Традиции оккультизма и магии ведут в средние века к Парацельсу, алхимии, гностическим учениям, каббале и т. д.; в 70е — настоящее время практики автоматически ассоциируются с тем, что давно ушло в двойственную семантику: страх перед оккультистами как перед агрессивной группой, которая может «управлять миром» (тут же Энгер использует собственный опыт оккультных столкновений и эксплуатационной политики внутри Телемы, которая предполагала четкое разделение неофитов и магов, иерархическую лестницу [20]), и тяга к пониманию того, как это работает. «Мы никогда не узнаем в этой жизни, действительно ли миром управляют массоны» — отсюда вытекает интерес.

Люди и группы, ре-презентующие клишированные образы — то, что Энгер использует для артикуляции своей поэтики, чтобы создавать повествование, которое ре-ре-презентует их. Пародия на репрезентацию, пародия на медийность, постоянное использование симулякров и настоящих символов для создания consumer agency высказывания. Герои и сюжеты Энгера — открытые в том смысле, что их можно наполнять абсолютно любыми семантиками в зависимость от контекста, самоидентификации (!) зрителя и включенности его/ее/их в группы; они декодированы в том смысле, что каждый, кто захочет, может испытать ненависть (за карикатурное представление своей группы) и катарсис (за возможность ассоциации с героями и пространством) одновременно [21]. Потеря идентичности — признак позднего (медиа)капитализма — не за что бороться в битве, в которой идентичности размножены до абсурдных масштабов и включены в общий феномен «фашизма», представляющий из себя только кальку для оправдания [22]. На лестнице означаемого, означающего, знака и символа Энгер создает миф, последнюю стадию второй семиологической системы.

***

Режиссеры конца XX века — экспериментаторы, когда это касается нарративных выстраиваний: они создают бесконечные исторические и культурные парадигмы, включенные друг в друга, из-за чего их фильмы с критикой медийного фашизма конца XX века переносятся на XXI и считываются так же хорошо, если не лучше (более того, Энгер дожил до XXI и увидел все собственными глазами). Происходит тотальный распад идентичности и образности, уже даже не существует медийных клише как таковых, все слилось в бесконечный консьюмеризм — но все еще есть возможность для критики медиа через анализ кино двадцатого века и влияние его на кино современное.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Donna J. Haraway, «A cyborg manifesto» (1985), p.33 university of Minnesota Press

[2] По структуралистскому Ролану Барту: «Elements of Semiology» (1964), «Mythologies» (1957),“S/Z» (1970)

[3] «Plato’s definition of the simulacrum is the copy for which there is no original, i.e., the world of advanced capitalism, of pure exchange»; Baudrillard 1983, Jameson 1984 (page 66); Donna H.

[4] Umberto Eco: Побудительное сообщение, Риторика и идеология

[5] Gilles Deleuze & Felix Guattari «A thousand plateaus» (1980)

[6] Jeffrey Alexander, «Sociologia Cultural» 2002

[7] Address by Adolf Hitler, Chancellor of the Reich, before the Reichstag, September 1, 1939.

[8] Michel Foucault, Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia, 1986

[9] Horkheimer & Adorno, The dialectic of Enlightenment; «a movie that pretends to be a movie», 1944

[10] Пазолини так же буквально использует литературные тропы: маленькие ландшафты выглядят максимально по-сентименталистски, почти как идиллии и эклоги, которые таковыми только притворяются, как и все остальное, что снимает режиссер

[11] Michel Foucault, «Discipline and Punish», 1975

[12] Jacques Lacan, «The Ethics of Psychoanalysis», 1969-1970

[13] Biography of Marquise de Sade

[14] См. Выше «a movie which pretends to be a movie»

[15] Gilles Deleuze & Felix Guattari «A thousand plateaus» (1980)

[16] John Fiske, «the popular economy»; Walter Benjamin «The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction» 1935

[17] то же самое, что Ноэ делает в «Irreversible», например

[18] Как раз в 70х можно увидеть сдвиг квир режиссеров/ок в сторону ре-репрезентации сообщества: отталкиваясь от стереотипного образа (какой эксплуатирует Энгер как раз-таки в ироничном ключе), и указывая не на «маргинализированность», они переворачивают популярную медийную семантику, указывая не на свой статус «жертвенности», а на свой опыт и статус не-включенности, т. е. не оппрессии от внешнего «врага», на котором сосредотачивались все фильмы

[19] Борис Гройс, Коммунистический Постскриптум (2006): истина существует только между двумя тезисами и не может быть воспринята логически

[20] The Holy books of Thelema, Aliester Crowley, 1983

[21] The popular economy; грубо говоря, люди презентуются как клише и пародию на людей

[22] см. выше про образы Гитлера и Сталина

[23] The seduction of innocence, Fredric Wertham, 1954