Жак Деррида. Никакого безумия — теперь архитектура (1986)

Философия и архитектура всегда существовали в странном взаимопроникновении, как бы «неразлучно», отчего трудно ответить, что появилось раньше. Взять хотя бы те знаменитые «системы» немецкой классической философии — и здесь мы точно сможем сказать об «архитектуре философии». Поставив рядом архитектуру Ле Корбюзье и Питера Айзенмана, мы убедимся в том, что «философия архитектуры» бывает разной. Явно существует нехитрый принцип, которым философия действует на архитектуру и архитектура действует на философию. В соответствии с ним на метафизических небесах заключаются архитектурно-философские, интеллектуальные браки или выводятся новые формы архитектурно-философского творчества: иногда — это что-то новое, как «Конструктивизм», иногда — нечаянное и монструозное, как «Деконструктивизм». В соответствии с этим принципом работает Теория, которая любую пару умов превращает в связку «философа» и «архитектора», любому зданию навязчиво подбирает «стиль/эстетику», которая ищет в архитектуре воплощения невоплотимых концепций философии (от hylé до деконструкции), а в философии оправданий для самой противоречивой или попросту скучной архитектуры, которая любые попытки мыслить рада заменить на затёртые штампы и «комбо». Но всё же разлучение философии и архитектуры произошло: произошло вместе со встречей Жака Деррида и Бернара Чуми.

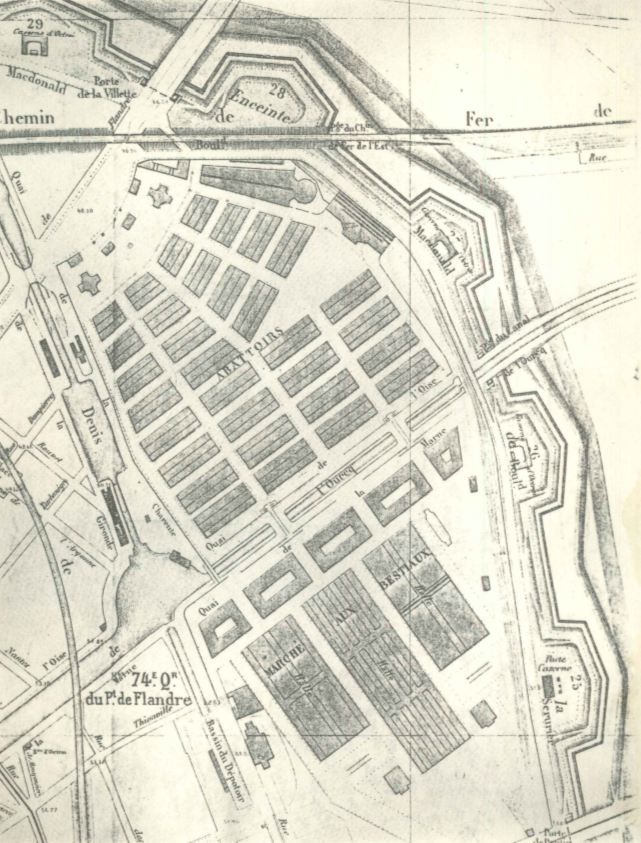

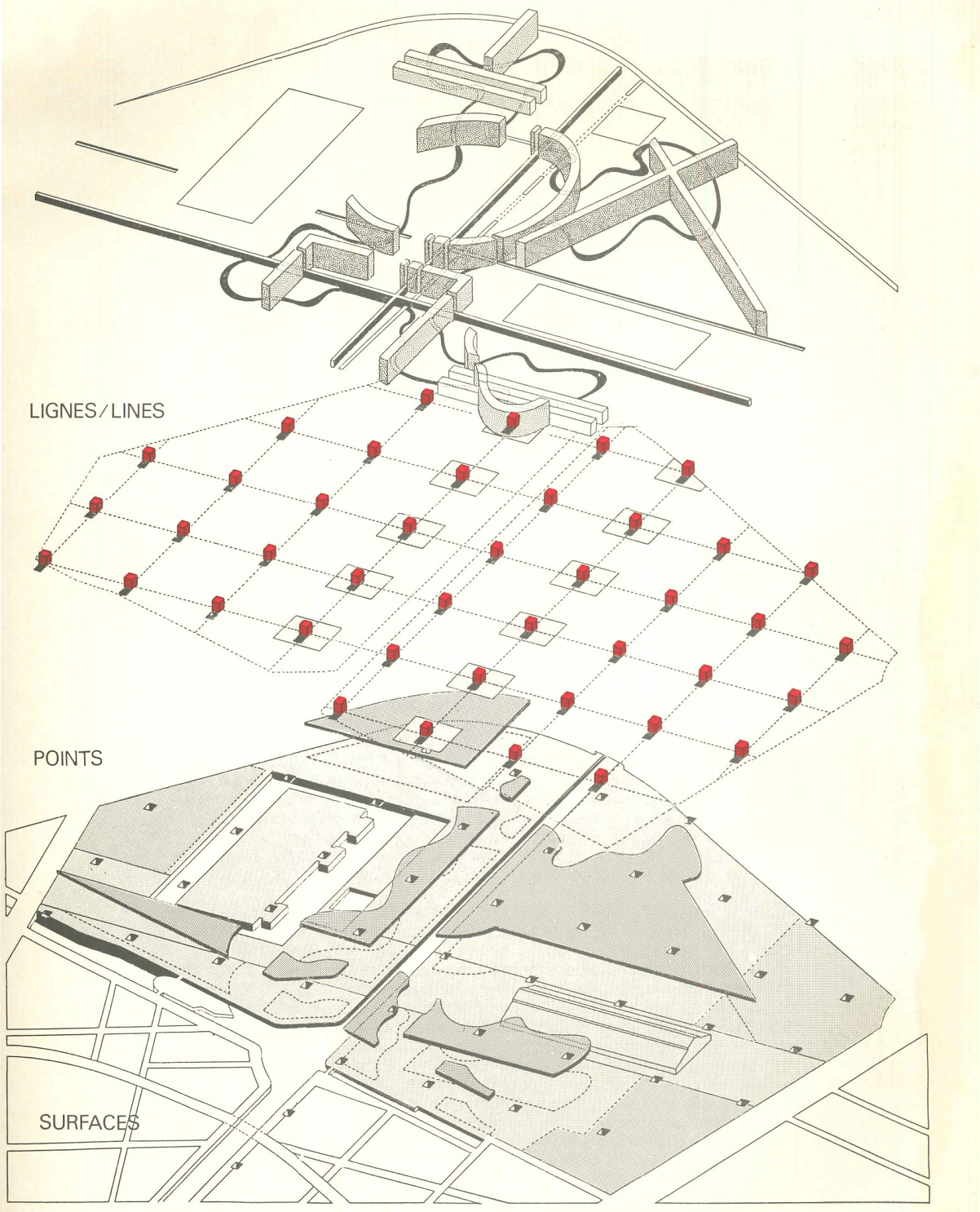

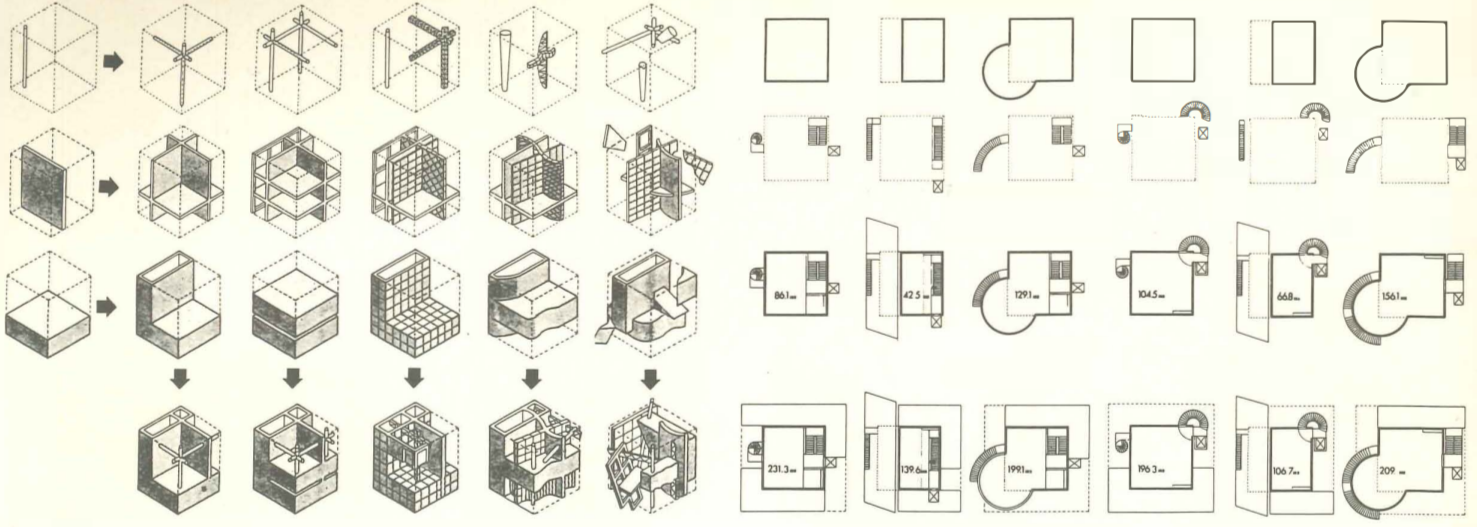

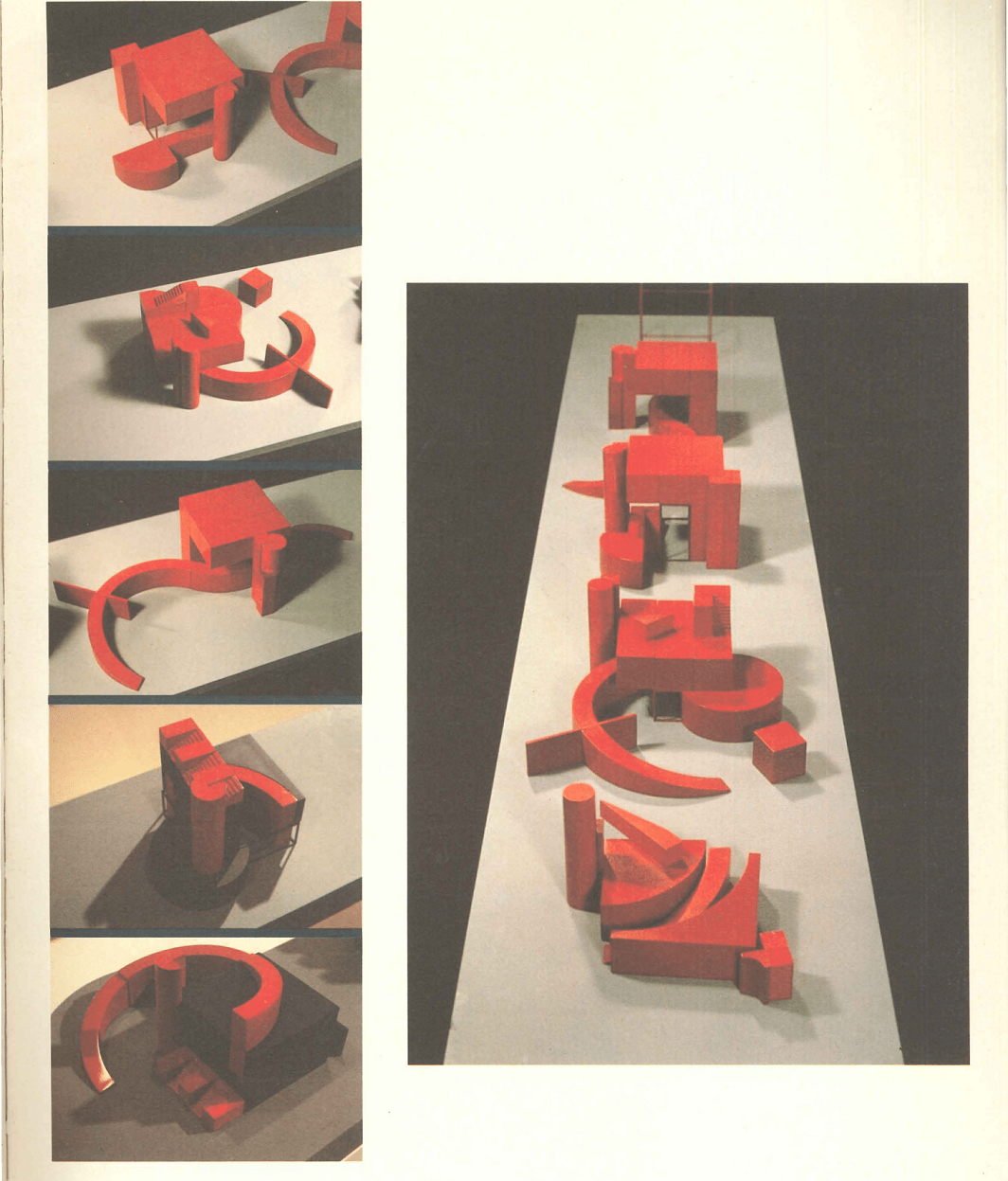

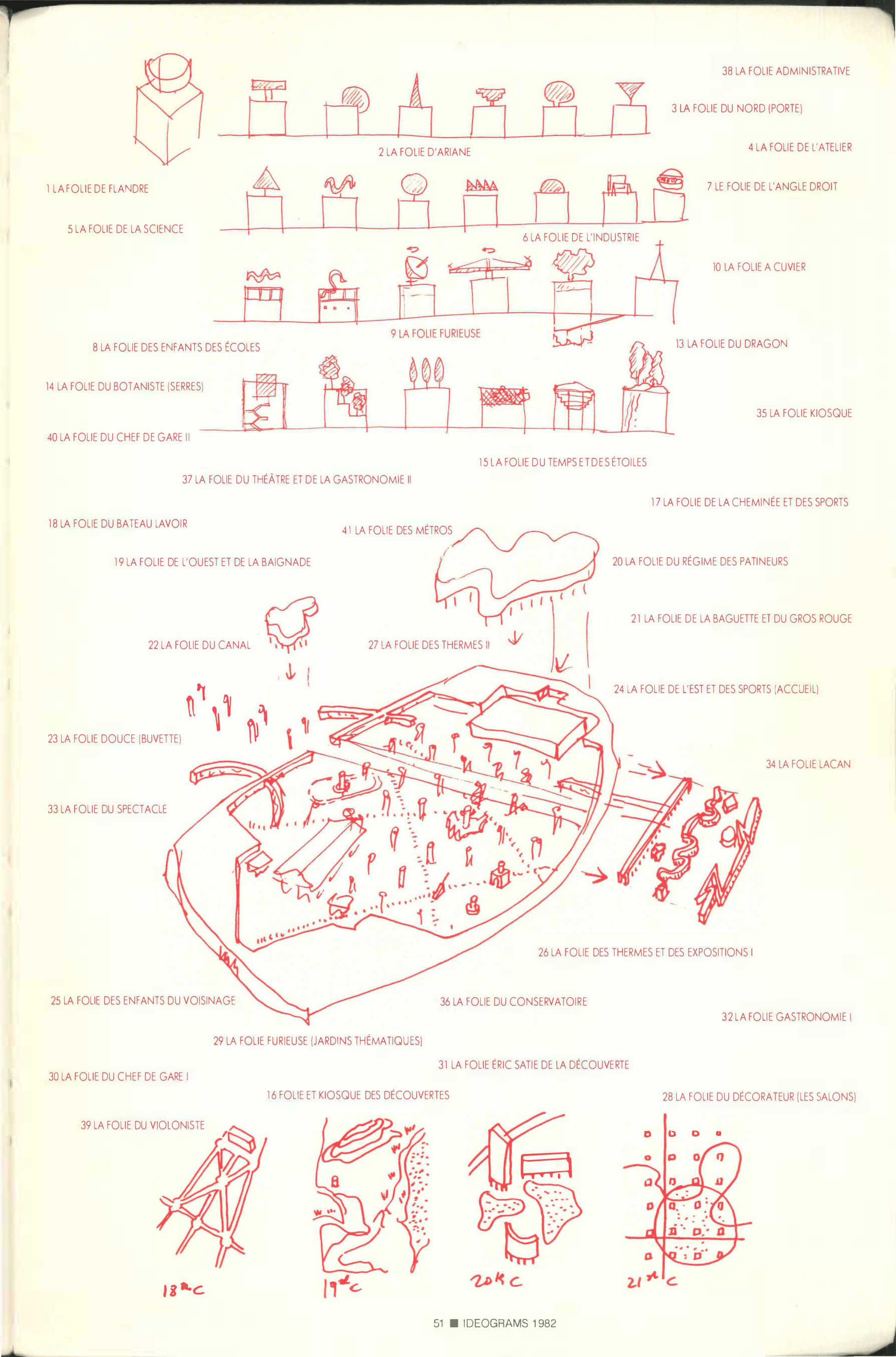

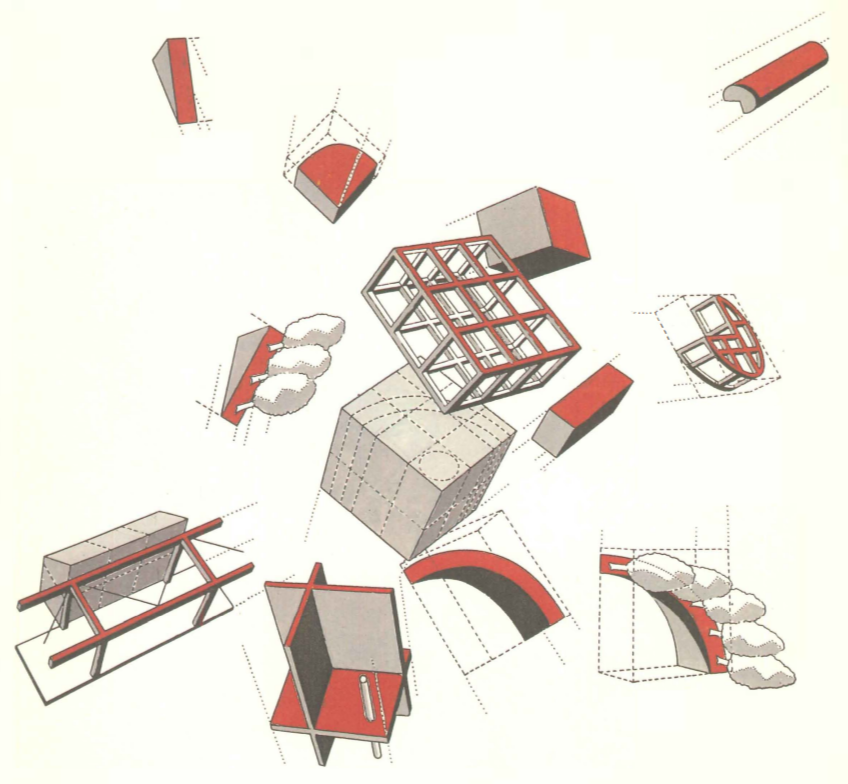

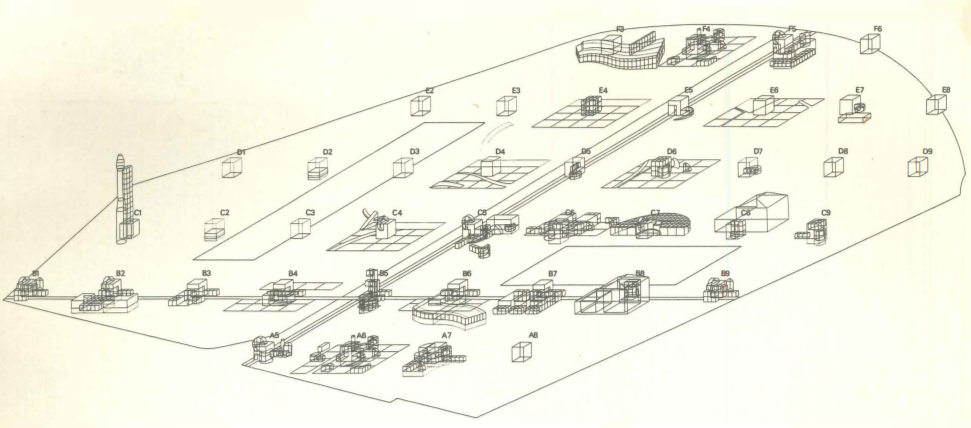

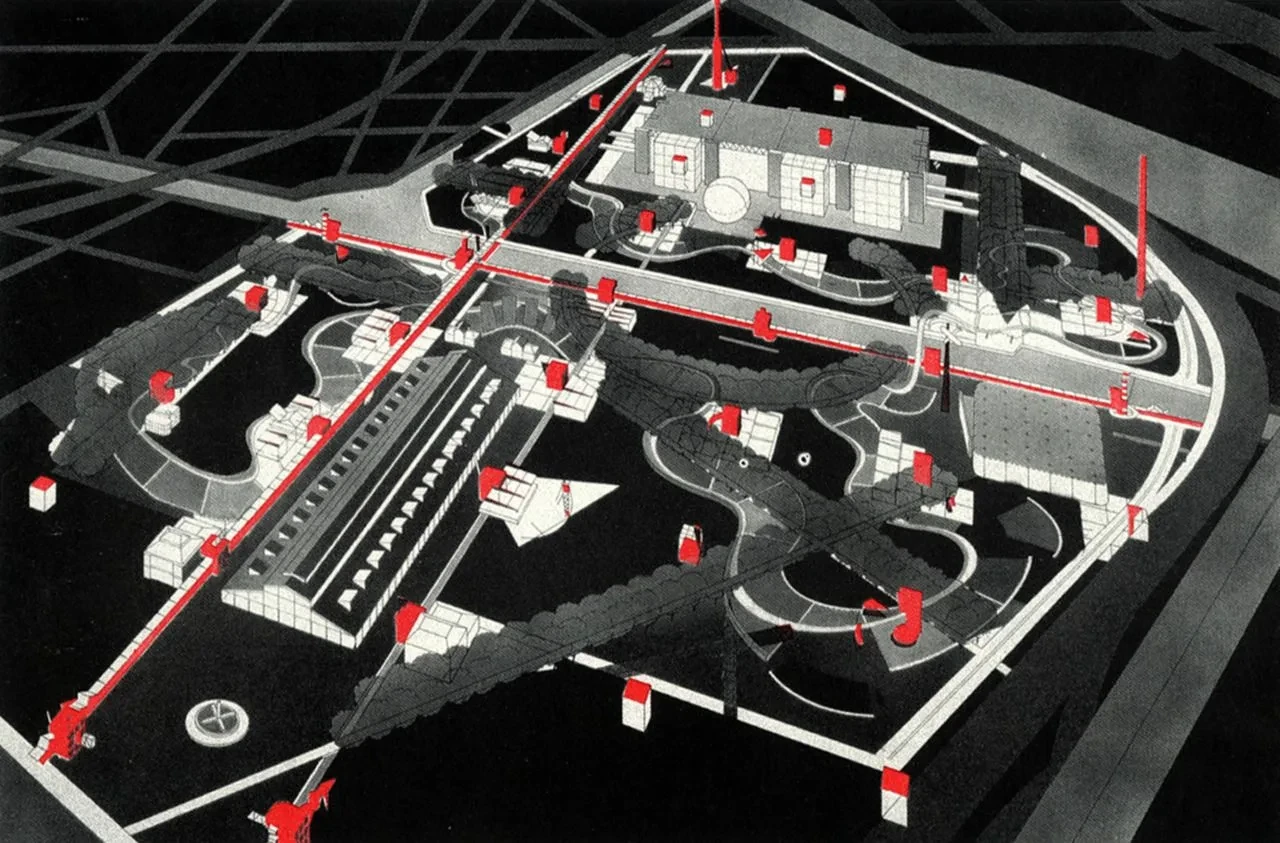

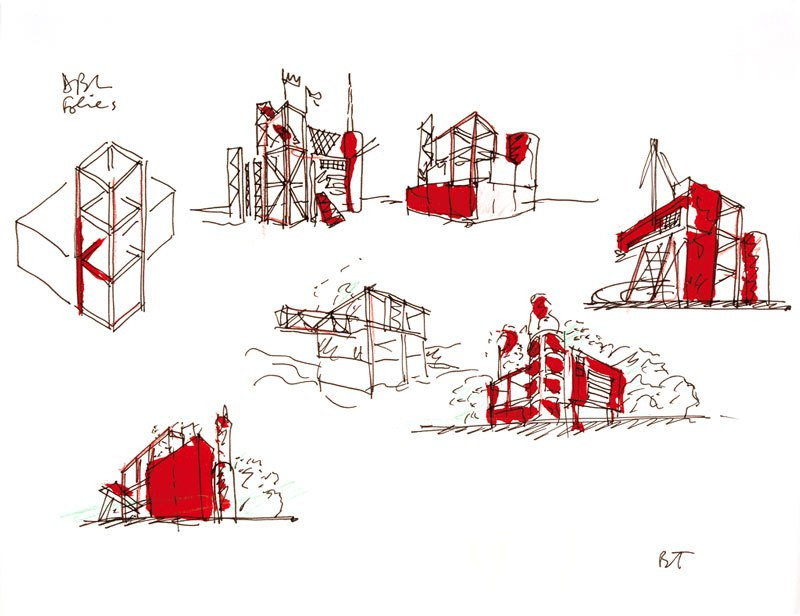

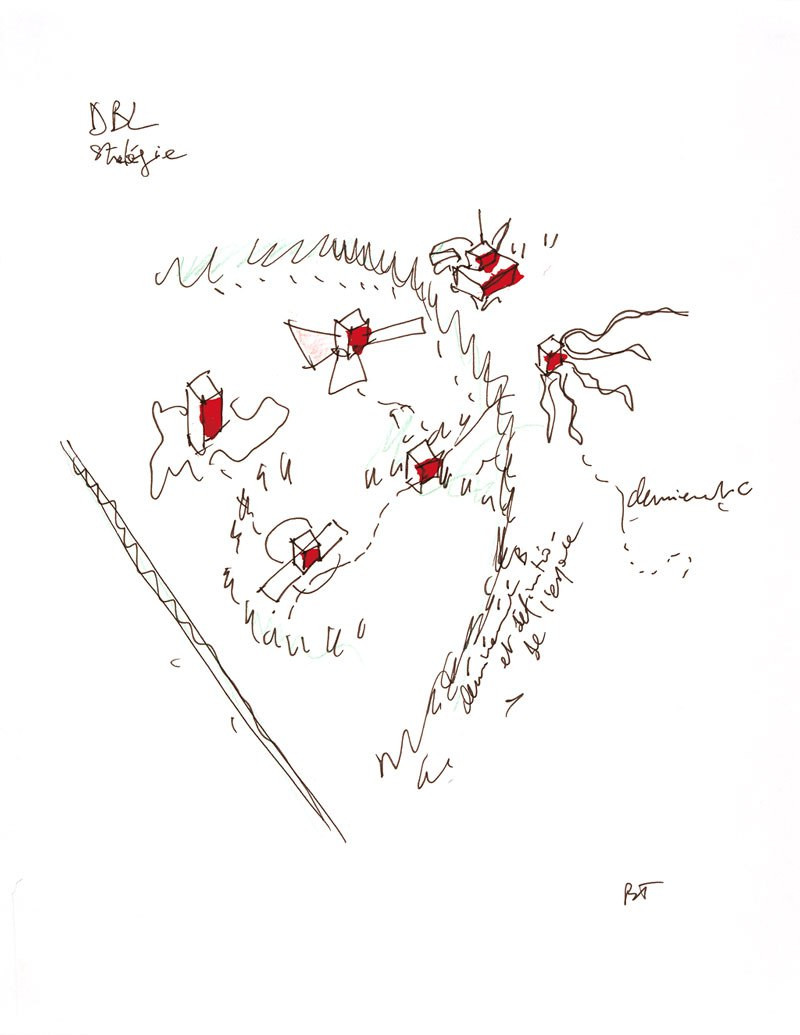

Из территорий бывших скотобоен «Ла Виллет» Бернар Чуми задумал создать «Первый парк XXI века», — а точнее «связать Большой зал, Град музыки, Град наук, Геодезический купол и Зенит». Именно здесь и начала продумываться концепция «ткани», «матрицы» или «точечной сетки», которая как бы случайно накладывается поверх территории парка, вводит на территорию определённую меру, делает пространство «темперированным». Каждый из узлов (павильонов) этой красной сетки Чуми назвал «Folie» (фоли) — это многозначное слово он «переводит» или «трактует» и как фолию (архитектурный каприз), и как домик, и как лист (feuille/folio); как «безумие» — прямое значение слова «folie». Как утверждает Деррида, folie даёт безумию завершение в некой остановке времени, в мгновении, в «теперь», в «сейчас» архитектуры — завершение в незаурядной форме, представляющей из себя препарированный куб, Тождественную форму Иного.

Казалось бы, в чём же архитектура и философия принципиально разлучаются в столь продуктивной встрече? Дело в том, что если мы будем внимательно «следовать букве» представленного текста, то не обнаружим с его стороны никакого философского воздействия на реальную архитектуру парка «Ла Виллет» и Чуми вообще. И в то же время трудно сказать о каком бы то ни было архитектурном влиянии на текст. Можно сказать, что в данном случае Деррида удалось породить какое-то монистическое явление, — как он сам говорит, «тропу, связанную с деконструкцией», — в котором нет ничего от привычных архитектуры и философии, что между собой разделяют одно и то же метафизическое устройство, одну архитектонику. Деконструкция в этом случае представляется нам неким производительным прочтением, опытом особого письма которое на своём собственном языке формулирует понятия и проблемы, казавшиеся чисто философскими (пространство и время, тождественное и иное, безумие, Другой, событие) или чисто архитектурными (система, конструкция, переход, фундамент, дом): ступив на эту тропу, ничто из перечисленного уже не получается строго причислить к архитектуре или философии.

Деррида удалось по отношению к архитектуре занять позицию, которую можно было бы назвать не-архитектурной, — и это привело его к очень любопытным мыслям о важном взаимодействии между архитектоникой и архитектурой, о метафизичности, которая, проявляясь почти во всей архитектуре, скрывает собою всего-навсего чьё-то конкретное Желание (почему-то ставшее формулой «идеальной архитектуры»), о не-миметической сущности архитектуры, отличающей её от других искусств.

И сам Деррида, и деконструктивистский проект парка Чуми, каждый по-своему, но разоблачают Теорию и фигуру Теоретика вообще: вместо него они хотят видеть «Другого», увидеть в Человеке то, что Человека составляет и создаёт. Возможно, только окончательно отказавшись от Желания, оставив всё когда-то сказанное в пыли, забыв рабочие комбинации слов, приняв архитектуру в её не-миметической Иной форме Тождества, Теоретик потихоньку начнёт исчезать, вместе с песком и камнем, с временем и пространством утекая за, пожалуй, самыми лёгкими в его жизни словами: «Всё. Никакого безумия — теперь архитектура».

Жак Деррида. Никакого безумия — теперь архитектура

«Maintenant» [1] — это французское слово мы оставим без перевода. Почему? В силу ряда причин, которые, возможно, станут яснее по ходу дела или даже ближе к концу. Ведь здесь я собираюсь отправиться в целый путь, собираюсь взять курс, — среди всех возможных и параллельных, — на «Folies» Бернара Чуми, который, как обычно, будет сопровождён рядом беглых, рискованных, ёмких случайных замечаний.

Почему «maintenant»? Потому что я и в самом деле держу на расстоянии, берегу напоследок или даже откладываю на потом повод держать на виду (maintenir) отпечаток или клеймо, которое из себя представляет эта идиома, maintenant l’architecture. Это maintenant, взывая к памяти, явит нам французский парк Ла Виллет и сам предлог, который стал поводом (donna lieu) для этих «Folies». Да, это всего лишь предлог, — некая остановка в пути, переходный этап, пауза в маршруте, — но предлог, который, тем не менее, предложили во Франции. По-французски говорят, что «предлагают возможность», но не будем забывать «прилагать сопротивление» (offrir une résistance).

Это слово, «maintenant», не станет развеваться флагом сегодняшнего дня, не будет ставить перед нами острых вопросов о том, «Что такое архитектура сегодня?», «Как её мыслить?», «Что нового в этой области?» Потому что никакой области архитектура больше не отмеряет. Maintenant — это не сигнал от модернизма и уж тем более не «привет» постмодернизму. Наше время кишит всеми этими «пост» и постерами (постструктурализм, постмодернизм и т. д.), которыми по-прежнему управляет простой историцизм. Всё вдруг становится эпохой. Стоило децентрализации субъекта произойти, как сразу же появилась эпоха, названная эпохой «Постгуманизма». Именно так и выглядят тщетные попытки навести порядок в линейной последовательности, ввести туда периодизацию, провести границы между «до» и «после», свести к нулю риски обратимости или повтора, риски трансформаций или перестановок — такова прогрессистская идеология.

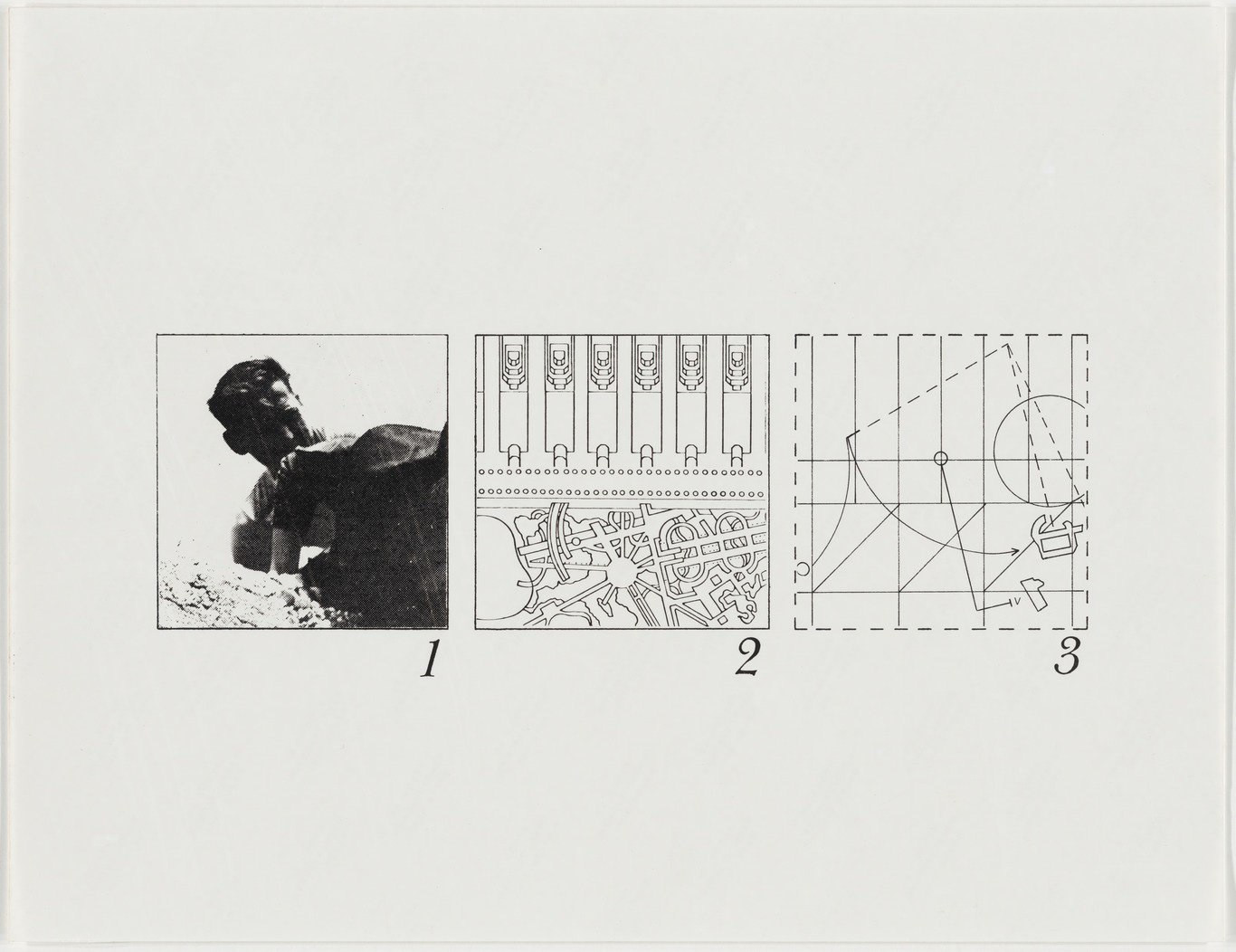

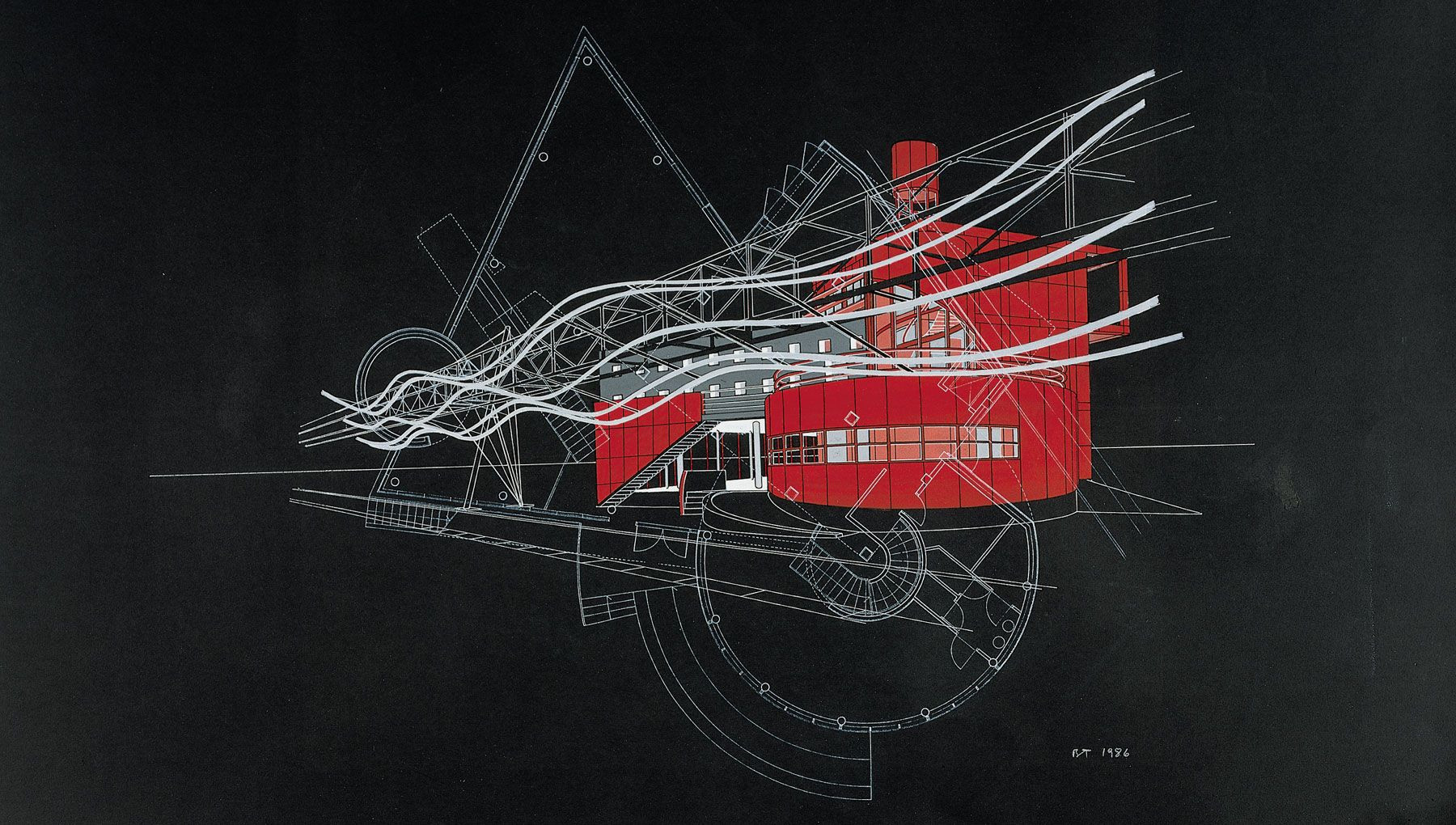

Если при слове «теперь» (maintenant) в голове всё же возникают образы происходящей, произошедшей или грядущей архитектуры или того, что есть, было или станется благодаря ей, то вот неизбежность, означаемую словом «juste» (точно происходящее, произошедшее наверняка, действительно грядущее), помыслить внутри хода истории оказывается куда труднее: ведь «прямо сейчас» (juste maintenant) — это ни мода, ни период и даже не эпоха. «Прямо сейчас», конечно, может быть связано с историей, но это не так важно в нашем случае. Если это «прямо сейчас» всё-таки случается с нами, то нужно быть готовыми (вос)принять (recevoir) эти слова. С одной стороны, «прямо сейчас» случится не с готовыми «мы», не с окончательным вариантом человеческой субъективности, которую затронет история вещи под названием «архитектура»: «мы» всегда даётся нам лишь в особом опыте размещённости в пространстве (espacement), и этот опыт связывается с архитектурой ещё раньше, чем «мы». Выходит, что «случаемся» с помощью построенной и встроенной [в нас] архитектуры (l’architecture construit et instruit) только мы сами. И те же «мы» вовлечены в архитектуру задолго до того, как становимся её субъектом: хозяином, владельцем и т. д. С другой стороны, неминуемость того, что случается с нами «сейчас», возвещает не совсем об архитектурном событии: скорее о письме самого пространства, особом способе организации пространства (espacement), который занимает в событии своё отдельное место. В этом смысле работы Чуми действительно стремятся стать определением «архитектуры события», но совсем не потому, что в них создаются места, где что-то должно произойти, и не потому, что сам процесс их строительства становится событием. Суть не в этом. Подспудное измерение, связанное с событием самим-по-себе, всегда заключено в структуру архитектурного диспозитива Чуми: последовательности, расходящиеся ряды, нарративность, кинематика, драматургия, хореография.

Архитектура события — возможна ли она вообще? Найдётся ли место «сему часу» (maintenant) архитектуры, может ли он настать? Ведь всё, что случается с нами, совсем не настаёт извне, — потому что в это «вне» уже всегда помещены «мы» сами. Тогда в каком смысле существует «сей час» архитектуры? Всё сводится к вопросу о смысле. И простым указанием на те элементы, которые к нему ведут, ответить, увы, не удастся. Ничего не выйдет, если мы просто вспомним ту или иную архитектурную форму: преамбулу, пронаос, порог, тропу, круг или циркуляцию, лабиринт, лестницу, подъём, археологический спуск к фундаменту и т. д. Ещё меньше шансов ответить на этот вопрос у нас останется тогда, когда мы прибегнем к системе, известной как архитектоника: к «искусству систем», — как говорил Кант. У нас не появится никакого ответа даже тогда, когда мы окажемся на пути к какому-то окончательному смыслу, возможность которого была нам, в конце концов, обещана. Стоит задаться вопросом о том, что про-исходит в смысле — не о том, «а что бы ещё позволило нам найти смысл?», а о том, что происходит с ним самим, происходит внутри него: это вопрос о смысле смысла. И здесь мы сталкиваемся с со-бытием. Нечто в этом со-бытии случается [вместе] со смыслом, причём это нечто вообще никак ко смыслу не относится, а скорее связано с чем-то вроде безумия (folie).

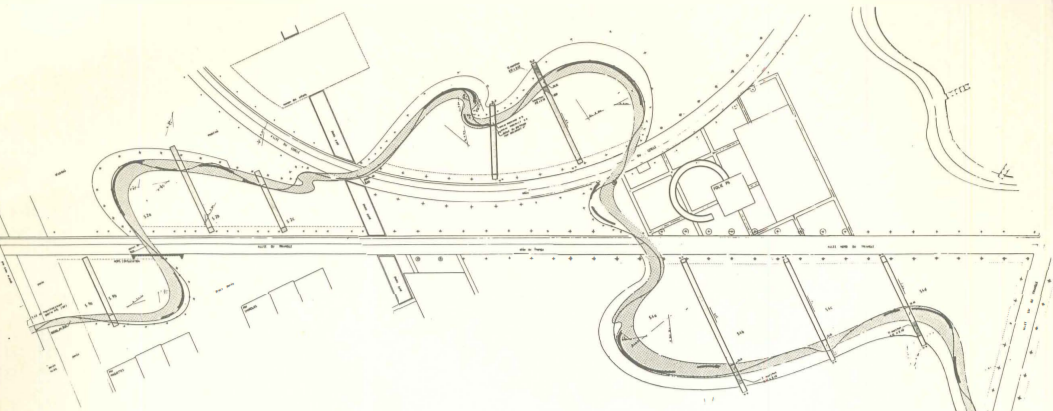

Но не просто с «La Folie», этой аллегорической ипостасью Неразумия или Нонсенса, а с Folies. Мы должны считаться с их множественностью. И теперь мы будем говорить о них метонимично — даже метонимически метонимично, поскольку эта фигура, как мы ещё увидим, влечёт за собой саму же себя. Нет в ней ничего, что бы её завершало, как нет и такого числа для Folies в парке Ла Виллет, которое бы их исчисляло. Потому что «Folies» — это прежде всего имя, в некотором роде имя собственное, подпись. Чуми говорит, что Folies — это ткань (trame ponctuelle), распределяющая бесконечное число элементов в пространстве. Она занимается не заполнением пространства, а осуществляет его членение. Folies означают лишь одну часть, одну точечную серию частей целого, которое само состоит из [утекающих] линий и поверхностей, из «аудио- и видеодорожки», — вот в чём их метонимичность. Мы ещё вернёмся к тому, что подразумевала множественность (multiplicité) этих красных точек. А пока стоит лишь отметить, что она поддерживает с парком всё ту же метонимическую связь. Скованные именем собственным «Folies» выступают своего рода общим знаменателем для всего, что подвергается здесь (в парке) «программной деконструкции». Более того, красная точка, которую представляет из себя каждая folie, делима и дальше, — и это уже точка не-точка. Каждая folie даётся нам не в своём единстве, а прежде всего в качестве элемента структуры. Структуры, представленной комбинаторными заменами и перестановками, которые соотносят её с другими folie и с её собственными частями. Это точка, расходящаяся [от себя] и сходящаяся [на себе]. Подобная метонимия метонимии становится поистине бездонной, если мы начинаем воспринимать её как определение для открывающейся этим собственным именем («Folies» Бернара Чуми) необуздаемой семантики понятия «безумия» — великого имени или общего знаменателя всего, что происходит со смыслом, когда тот выходит за свои пределы, отчуждается и расстраивается, никогда и не являвшись субъектом; открывается внешнему, пытается поместится в чём-то, что ему несоразмерно: в этом и заключается если не семантика, то асемантика Folies.

Folies, да и вообще безумия в самом широком смысле этого слова, на сей раз не приведут нас к руинам, будь то руины как верные свидетели поражения, или руины того, что превратилось в ностальгию. Они не приведут нас к «отсутствию произведения» — той несчастной участи безумия в классическую эпоху, о котором писал Фуко. Напротив, эти folies творят, приводятся в действие. Но как это возможно? Можно ли поверить в то, что произведение сможет стерпеть (se maintienne) даже безумие? И можно ли поверить в «теперь» (maintenant) архитектурного произведения? Путешествие точки приведёт нас к нему, к сему часу (maintenant) произведения, к самому его мгновению, в точку его имплозии, — если «сейчас» — это точка. Folies приводят в растерянность и поглощают всё, что, казалось бы, до сего часа придавало архитектуре смысл. А точнее всё, что, кажется, придавало архитектуре структуру чего-то осмысленного. Поэтому Folies, прежде всего, деконструируют архитектурную семантику.

Не стоит забывать, что существует и «архитектура» архитектуры. Даже самое архаичное, самое фундаментальное архитектурное понятие — и то было сконструировано. Архитектура, которую мы считаем «естественной», всё же была нам завещана: мы поселяемся в ней — и она поселяется в нас, мы считаем её пригодной для жилья — и она перестаёт быть для нас простым объектом. Однако забывать, что это артефакт, constructum, монумент, не стоит. Она не упала к нам с небес и никогда не была естественной, даже если она настраивает на определённый лад наши отношения к φύσις (physis), к небу, к земле, к смертному и к божественному. У этой архитектуры архитектуры есть своя история — вообще, она исторична с ног до головы. Её наследие указывает на интимность нашей экономии: она позволяет узнать чуть больше о законах нашего хозяйства (οἶκος/oikos), законах семейной, религиозной и политической oiko-номии и вместе с тем о законах всех мест «рождения и смерти» [субъекта]: храме, школе, стадионе, агоре, площади или кладбище. Она проникает в нас так глубоко, что мы забываем об её историчности и начинаем воспринимать как должное. Это и называется здравым смыслом.

Само понятие «архитектура» означает обжитый constructum, наследие, подразумевающее неких «мы», — причём задолго до того, как эти «мы» попытаются его помыслить. И каким бы мутациям это понятие не подвергалось, всё же некоторые его свойства остаются неизменны. У архитектуры всегда есть аксиоматика — так называемая упорядоченная совокупность фундаментальных предположений. Эта иерархия отпечаталась в камне и отныне структурирует всё социальное пространство. Но каковы эти неизменные свойства? Я выделю четыре, представлю вам условную хартию в четырёх характерных штрихах или, точнее, четырёх пунктах (углах). Все они обыгрывают, но каждый своими словами, один и тот же постулат: «У архитектуры должен быть смысл, она должна делать его представимым и быть его главным означающим. Означающая или символическая ценность этого смысла должна управлять структурой и синтаксисом, формой и функцией архитектуры». В общем, архитектурой должны управлять ценности, причём извне, опираясь на первопричину (ἀρχή/archè), на некие основание или фундамент, на трансценденцию или цель (Τῆλος/telos), которые по сути своей не являются архитектурными. Анархитектурная топика всей той семантики, что пристала традиционной архитектуре, всегда сводится к следующим четырём пунктам:

- Осмысленное должно быть обживаемым, устроенным по закону Дома (oikos), соответствующим экономии человеческого или божественного. В своём непредставимом присутствии, — которое, в отличие от других искусств, кажется, имеет в качестве референса лишь самого себя, — архитектурное произведение изначально было предназначено для людей и богов. Расположению, освоению и наполнению пространств следовало соответствовать этой экономии. О ней как раз и вспоминает Хайдеггер, когда интерпретирует понятие «Heimatlosigkeit» (духовную потерю связи с домом, родиной) как онто-теологический симптом, а точнее, как симптом [развития] современной техники. Вслед за [обсуждением] кризиса человеческого жилища он призывает нас задуматься о подлинной нужде, о бедственности и нищете самого способа «жить где-то» (die eigentliche Not des Wohnens), призывает услышать то, что зовёт человека «жить где-то» (habiter). И это — не деконструкция, а прямой призыв повторить основания самой архитектуры, в которой мы уже живём и в которой должны научиться жить заново; это — исток её смысла. И даже если «Folies» смогли пронять и вывести этот исток с его места, это не значит, что они должны придаваться восторгу от современных технологий или маниакальному стремлению овладеть их мощностями. Это стало бы всего-навсего очередным витком метафизики. Вот в чём сложность нашего положения: когда нечто прямо — сейчас — заявляет о себе.

- Концентрическую и преданную иерархии архитектуру на её жизненном пути всегда вело припоминание (ἀνάμνησις/anamnèse): припоминание об основании — истоке и опоре. И не только с тех времён, как она стала возводиться на земле, а прямо с момента её юридически-политического основания в виде институции, которая бережёт в памяти мифы о городе, его героях или Богах-основателях. Эта религиозная или политическая память, этот историцизм не покинули современную архитектуру, — даже если порой видимость говорит об обратном. Архитектура всегда ностальгирует: она — хранительница, и в этом её судьба. Ностальгия всегда склонна строить иерархию — архитектура же воплотит её в камне или дереве (ὕλη/hylé): этим и будет представлена архитектурная гилетика (hylétique) [2] священного (ἱερός/hieros) и первозданного (ἀρχή/archè), этим и будет представлена архитектурная архи-иератика [3].

- Экономия архитектуры — это телеология жилья. Она подчиняется всем видам целе-полагания: этико-политическому целе-полаганию, услужению религии, утилитарной или функциональной целе-сообразности, — речь всегда шла о том, чтобы поставить архитектуру на службу и во служение. Подобные замыслы главным образом соответствуют принципу архи-иератического порядка.

- В конце концов, этот порядок происходит от изящных искусств, какой бы ни была их форма, эпоха или господствующий стиль. Ценности красоты, гармонии и цельности (totalité) должны воцариться в искусстве, несмотря ни на что.

Эти четыре аспекта не накладываются друг на друга: появляется карта системы [архитектуры], когда эти четыре пункта становятся для неё четырьмя углами. Мы не ограничимся одними лишь словами о том, что они собираются воедино и становятся нераздельными, — пусть это и правда. Ведь прежде всего, они делают уместным некий опыт объединения (rassemblement), опыт цельности, устойчивости, непрерывности системы. Именно так они приводят в действие сеть установок, а затем побуждают и направляют, пусть и косвенно, всю архитектурную теорию и критику от самой неординарной до самой тривиальной. Аксиоматика, присущая архитектуре, переносит иерархию на архитектурную гилетику и на пространство формального распределения ценностей. И эта архитектоника, основанная на четырёх неизменных свойствах, управляет ещё и всем тем, что мы называем западной культурой, — тем более по ту сторону её архитектуры. Отсюда противоречие, double bind или антиномия, которая заставляет историю как и собраться с мыслями, так и начать тревожиться. Ведь с одной стороны, эта всевластная архитектоника сводит на нет и превосходит уникальность любой архитектуры хотя бы потому, что идеально перекладывается на другие искусства и сферы опыта. Но с другой стороны, архитектура выступает мощнейшей её метонимией, воплощает её в наиболее устойчивой форме, становясь её объективной субстанцией. Говоря об устойчивости, я имею в виду не только логическую связность, которая в одну сеть сплетает все измерения человеческого опыта: ведь архитектурного произведения без интерпретации не существует, а значит, его не существует и без экономических, религиозных, политических, эстетических и философских решений. Под устойчивостью я понимаю протяжённость (durée), твёрдость, монументальную непоколебимость минерального или древесного [в архитектуре], и вообще гилетику, присущую традиции. Здесь мы и сталкиваемся с сопротивлением: сопротивлением материалов, — что очень похоже на механизм сопротивления со стороны сознательного или бессознательного, — желающих оставить архитектуру в виде последней крепости метафизики. Примерно так в архитектуре соседствуют сопротивление и перенос [4]. И ничего бы не стоила последовательная деконструкция, если бы не считалась с ними. Она почти ни к чему бы и не привела, если бы не нападала на архитектуру в той же мере, в какой нападает на архитектонику. Напасть — не значит атаковать, разрушать или искажать, критиковать или исключать. Напасть — значит действительно помыслить архитектуру, выбравшись из её пут; затем снова ухватить её мыслью, раскрывающейся по ту сторону теоремы, и тем самым нечто сотворить.

И вот сейчас мы можем в полной мере оценить folies или, как говорят некоторые, «безмерную наглость Бернара Чуми»; можем оценить то, о чём они предлагают нам поразмышлять. Folies приводят в дрожь и смысл, и смысл смысла, и всё то множество означающих могущественной архитектоники. Они ставят под сомнение, лишают места и равновесия, деконструируют здание, воплотившее в себе традиционный тип устройства, — в этом их «безумие». В этом πόλεμος (войне), лишённой агрессии и деструктивных влечений, которые сразу же выдали бы реактивность всё той же иерархии, folies идут против самого смысла архитектурного смысла: против того, что нам завещано, того, в чём мы по-прежнему живём. Не будем избегать и такого вопроса: если архитектонический тип устройства заведует тем, что на Западе называется архитектурой, то не станут ли folies для него некой tabula rasa? Не ведут ли они нас обратно, в пустыню анархитектуры, к нулевой степени архитектурного письма, где оное, лишённое цели, эстетической ауры, фундамента, иерархического принципа, символического значения, теряет себя, превращаясь в прозу абстрактных громад: нейтральных, бесчеловечных, бесполезных, непригодных для жизни и лишённых смысла?

Точно нет. Действие «Folies» утвердительно, они совершают его по ту сторону уничтожающего, лицемерно-нигилистического повторения, которым орудует метафизическая архитектура. Они начинаются в сей час, о котором я говорю, они сохраняют, возрождают и переписывают архитектуру. Возможно, они обращаются к той нескончаемой энергии, которая была анестезирована, замурована, погребена в одной общей могиле или в могильной тоске, которую представляет из себя архитектура. Всегда стоить напоминать себе: карта или метафизическая рамка, чьё устройство мы недавно в общих чертах описали, уже являла собой, если можно так выразиться, конец архитектуры — её «конечное царствие» в образе смерти.

Та архитектура приходила только за одним — осмотреть произведение, вменить ему чисто внешние, — если даже не случайные, — значения и нормы. Она возводила свои атрибуты до порядка сущности: формальную красоту, целесообразность, служебность, функциональность, пригодность для жизни, религиозную или политическую экономию. Но всё это суть не-архитектурные или мета-архитектурные предикаты. Сейчас, освободив архитектуру, — я продолжаю употреблять этот палеоним*, дабы удерживать её последние издыхания, — от чуждых ей норм, отказавшись подчинять им произведение, folies с полной верностью к архитектуре возвращают её к тому, под чем должна была стоять её подпись с её первых дней. Это «сейчас», maintenant, о котором я говорю, как раз и станет такой подписью, — пожалуй, самой неустранимой. Она не противоречит хартии — она переносит её в другой документ, под которым сама подписывается и призывает подписаться Другого. Подписаться под тем, что далее мы назовем контрактом, — совершенно иной игрой натяжения, притяжения и стяжения (trait, attraction и contraction).

Вот каковы те утверждения, которые я, разумеется, выдвигаю не без предосторожностей, предупреждений и оговорок. Но я вижу ещё два важных пункта:

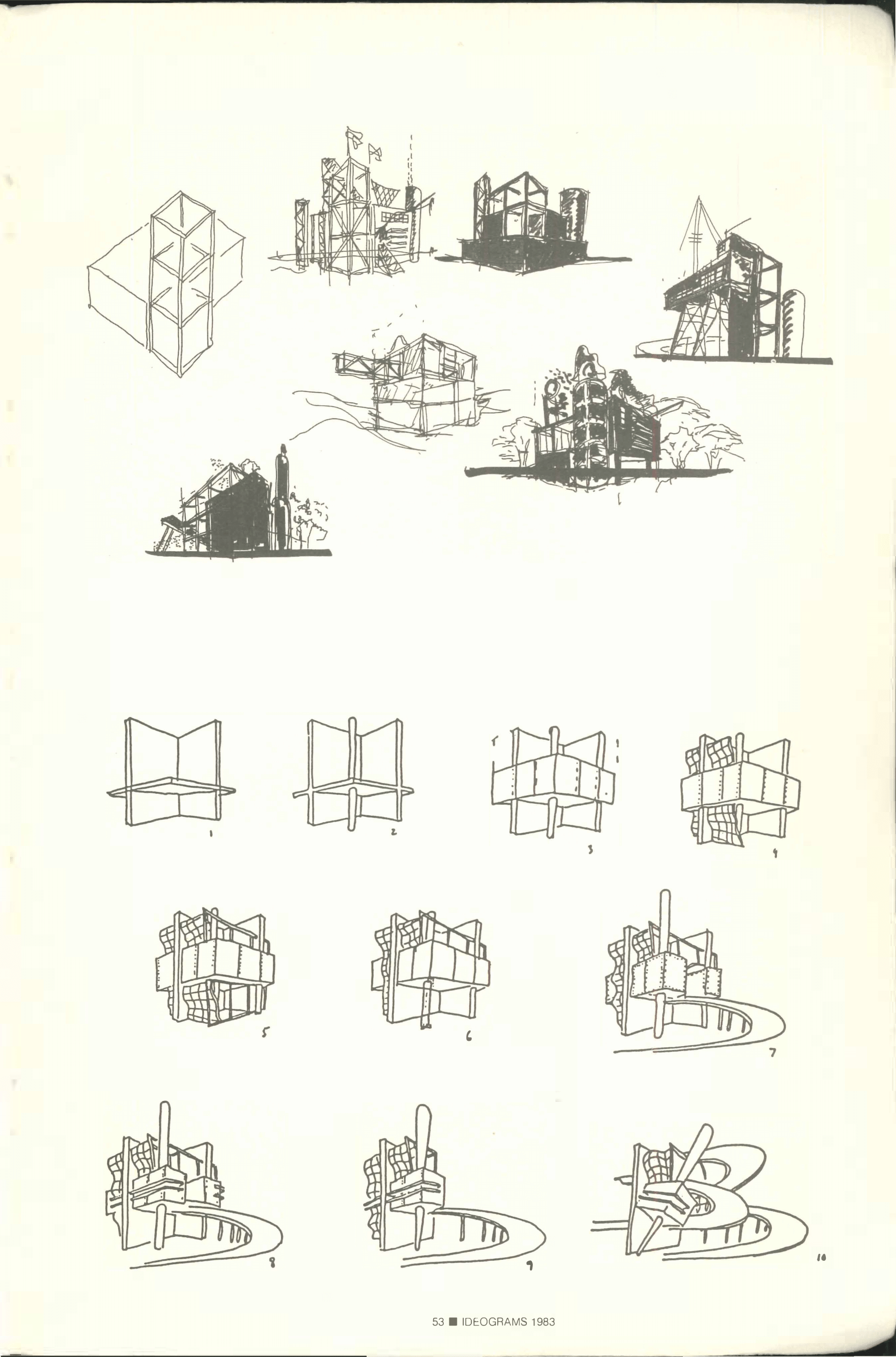

- Folies не разрушают. Хоть и Чуми часто говорит о «деконструкции/реконструкции», особенно в отношении Folie и множества её порождений из одного куба (формальная комбинаторика и трансформационные отношения). Что касается «Manhattan Transcripts», то в них создавались «новые отношения, в которых традиционные компоненты архитектуры разрушались и воссоздавались, следуя по иным осям». Никакой ностальгии — только самая живая активность памяти. И это вовсе не нигилистический жест, который воплощал бы очередной мотив метафизики. Он не знаменовал переворота ценностей, воспевающих не-эстетическую, непригодную для жизни, бесполезную, не-символическую и не-означающую архитектуру, совсем запустелую после того, как люди и боги покинули её. И folies, как и безумие вообще, — это всё, что угодно, но только не анархический хаос. И, тем не менее, они, не предлагая «нового порядка», дают архитектурному произведению иное обоснование, которое больше не будет подчиняться внешнему императиву. «Главной» задачей для Чуми выступит не организация пространства в соответствии с экономическими, эстетическими, эпифаническими или техно-утилитарными нормами. Эти нормы будут учтены, но их поставят в иную зависимость: их перепишут в пределах текста и пространства, управлением которых эти нормы больше не будут заведовать как последняя инстанция. «Толкая архитектуру к её пределам», мы всё же оставим место для «удовольствий», — каждая folie будет выполнять свою «функцию»: культурную, игровую, педагогическую, научную или философски целесообразную. Об их притяжении (attraction) мы скажем чуть позже. Главное, что всё это подчинится программе переносов, превращений или перестановок — внешние нормы больше не будут иметь силы решающего слова. Они не председательствовали при создании произведения — Чуми просто сложил их одно на другое, будто это так и задумано.

- Да, сложил. Но что такое складка? Восстанавливая в архитектуре то, что должно было быть её уникальностью, её подлинным, мы совсем не собираемся обнаружить в ней нечто простое, простое архитектуры, архитектурное простое архитектуры, — у нас нет какой-либо пуристской или фундаменталистской навязчивой идеи. Речь идёт не о том, чтобы сохранить подлинное (propre) архитектуры в девственной имманентности его экономии, вернуть архитектуре её неотчуждаемое присутствие — присутствие, в конце концов, не-репрезентативное, не-миметическое, отсылающее лишь к самому себе. Нет, такая автономия архитектуры, претендующая примирить формализм и семантику, приставшую архитектуре, в их крайних проявлениях, лишь доводит до конца ту самую метафизику, которую якобы сама же стремится деконструировать. Изобретением Чуми, напротив, стало скрещение архитектурных мотивов с наиболее уникальными элементами других видов письма, вовлечённых в упомянутые folies во всей их множественности: письма фотографического, кинематографического, хореографического и даже мифографического. Как показали «Manhattan Transcripts» (хотя это, в ином ключе, показал и «Ла Виллет»), с помощью монтажа исключительной сложности, совершаемого над повествованием, можно вывести наружу весь тот сюжет, который мифологиями сжимался (contractaient) или вовсе стирался, — особенно в те моменты, когда они прибегали к помощи сакрального присутствия монумента, связанного с «Памятью». В «Manhattan Transcripts» архитектурное письмо интерпретирует (в ницшеанском смысле активной, продуктивной, насильственной, преобразующей интерпретации) события, отмеченные фотографией или кино. «Отмеченные»: вызванные, чем-то определённые, записанные, зафиксированные, в любом случае всегда задействованные в сценографии перехода (перенос, перевод, транскрипция, переход из одного места в другое, из одного места письма в другое, трансплантация, гибридизация). Это ни архитектура, ни анархитектура — только транс-архитектура. Она развёртывается вместе с событием, больше не предлагает себя как произведение для пользователя, верующего или жителя, созерцателя, эстета или потребителя — она обращается к Другому, дабы и тот, в свою очередь, поучаствовал в изобретении события: написал бы что-то своё, записал бы что-то за кем-то или скрепил бы что-то собственной подписью (signe, consigne ou contresigne). Выданный Другому аванс, «опережающий сам себя», — вот, что такое «сейчас» архитектуры.

Я хорошо слышу шёпот: но это событие, о котором вы шепчетесь, событие, которое изобретает архитектуру заново в ряду «одноразовых», всегда неповторимое в своём повторении, — не это ли событие имеет место всякий раз не в церкви или храме, и даже не в политическом пространстве, не в них, но в чём-то подобном, словно воскрешающим их, как на каждой мессе, когда тело Христово, тело Короля или Нации является или возвещается в них? Почему бы и нет, если бы это могло произойти снова, произойти через архитектуру или вплоть до неё? Не рискуя здесь идти дальше в этом направлении, но признавая его необходимость, я скажу только, что архитектурные «Folies» Чуми заставляют задуматься о следующем: что действительно происходит тогда, когда, например, евхаристическое событие охватывает церковь здесь и сейчас, или когда время (date), отпечаток или след Другого остаются на камне? — на этот раз в движении его исчез-явления (dis-parition).

Пора перестать говорить о подлинно-архитектурном мгновении, о сакральной невозмутимости монумента, этого гиле-морфного комплекса, данного один раз и навечно; комплекса, что не оставляет трансформациям, перестановкам и подменам ни единого шанса появиться на своём теле. Конечно, событие, связанное с folies, тоже проживает эти мгновения архитектурной монументальности, однако оно ещё и вписывается в серию опытов. Как подсказывает само слово «опыт», Folies — это опыт прохождения путей, расстояний, переводов и переносов. Это событие проходит через всё это не с целью представить нечто, предъявить вещь саму-по-себе, совершить одиссею сознания, — когда феноменология духа становится демаршем архитектуры. Маршрут folies, несомненно, предписан. От первой точки до последней. Ткань, которую folies образуют, предусматривает программу возможных опытов и последующих экспериментов: кинотеатр, ботанический сад, видео-ателье, библиотека, каток, спортзал. Структура этой ткани и каждого кубика Folie, плетущего её, позволяют случайности, формальному изобретению, комбинаторной трансформации и блужданию случиться. Этот шанс предоставлен ни жильцу, ни прихожанину, ни пользователю, ни теоретику архитектуры, но тому, кто вовлекается в архитектурное письмо. И этот шанс предоставляется безоговорочно, что и взывает к изобретательному прочтению, беспокойству всей культуры и возникновению подписи, которую необходимо оставить каждому телу. Вовлечённый больше не станет довольствоваться простым хождением, обходом, прогулкой по местности и тропинкам: каждым из своих простейших движений он будет предаваться пространству и вызволит из этого членения (espacement) новые, совсем иные движения.

Folie не завершить ни сакральным монументом, ни круговой тропой. Ни неподвижностью, ни шагом. Серийность остаётся на камне, на железе или на дереве, но не находит в них своё завершение. И возникла она раньше. Серию испытаний (опытов или художественных проб, как принято говорить), которую бесхитростно называют набросками, эскизами, фотографиями, макетами, фильмами или текстами (например, то, что собрано в этой книге), вполне заслуженно можно отнести к опыту folies: folies в действии. Всему этому уже не получается придать статус документов, дополнительных иллюстраций, подготовительных или учебных заметок — своего рода статус аппетайзера или эквивалента театральных репетиций. Просто нельзя. А ведь именно этот запрет, кажется, и выступает основной угрозой для того архитектурного желания, которое всё ещё живёт в нас. Ведь неподвижная каменная громада, стеклянная или металлическая вертикаль — вот, что мы [желали] считать самой архитектурой («die Sache selbst» или «the real thing»). Тем не менее, сегодня её непоколебимую действительность мы неизбежно воспринимаем исключительно вместе с внушительным текстом, состоящим из множества слоёв письма: это как сверх-наложение внутри чудо-блокнота, как Wunderblock (не будем забывать Фрейда, ведь Чуми сталкивает архитектуру с психоанализом, например, когда вводит в неё мотив переноса или разрыва), как ткань палимпсеста, как многослойную текстуальность, как бездонную, подвижную, практически невесомую и глубинную стратиграфию, слоистую и фоли-стовидную (foliiforme). И вот, перед нами слоистая Folie — листы и безумия, не обретающие покоя ни в какой устойчивости: ни в земной тверди, ни в дереве, ни в горизонтали, ни в вертикали, ни в природе, ни в культуре, ни в форме, ни в фоне, ни в цели. Архитектор писал камнями, а теперь помещает свои ли©то-графии в книгу — каждую из них Чуми называет folio. И что-то точно плетётся этим foliотажем, — не без хитрости, но и не без доли простой случайности, — и это заставляет меня вспомнить о Литтре. Насчёт другого значения слова «folie» (фолия, архитектурный каприз) — домов, которые носят имя своего создателя или местности, где они находятся, — Литтре выдвигает следующую этимологическую гипотезу: «Обычно думают, что это слово значит «фолия» (дом). Но возникают сомнения. Если обратиться к средневековым текстам мы увидим следующие употребления: foleia quae erat ante domum (фолия, что находилась перед домом), domum foleyae (дом с фолией), folia Johannis Morelli (фолия Иоанна Морелли). Возникает подозрение, что здесь произошло искажение слова feuillie или feuillée, связанного прежде всего с «листом». Слово folie утрачивает даже свой общий смысл, лишается того утешающего единства своего значения. Нет сомнений, что «Folies» Чуми играют с этим «искажением» и накладывают поверх, вопреки общему смыслу, другой — смысл Иного, Иного для языка, безумия самой асемантики.

Когда я впервые познакомился с творчеством Чуми, мне сразу же пришлось отбросить свои наивные предположения насчёт него. И тогда я пришёл к следующей мысли: применение Чуми языка деконструкции, всех тех вещей, которые могли быть в нём закодированы, его ключевых слов и мотивов, его конкретных стратегий было бы простым перенесением по аналогии, слишком уж архитектурной реализацией — то есть самой «невозможностью», как ни крути. Продолжая размышлять над этим предположением (которое жило не долго), можно было бы задаться вопросом: а что вообще может представлять из себя деконструктивная архитектура? И неужели то, что деконструктивные стратегии дестабилизируют, — так это только лишь структурный принцип самой архитектуры (система, архитектоника, структура, основание, конструкция и т. д.)? Именно этот вопрос направил меня на новый виток интерпретации: «Manhattan Transcripts» и «Folies» парка Ла Виллет неизбежно увлекают нас на «тропу», связанную с деконструкцией в её самом интенсивном, самом утвердительном и самом необходимом воплощении. Эта тропа — не тропа деконструкции как таковой, ведь её никогда не существует в чистом виде. Эта тропа — нечто, выходящее за рамки семантического анализа, критики дискурса или идеологий, концепций или текстов в традиционном смысле этого слова. Деконструкции были бы слабыми, если бы носили исключительно негативный характер, если бы ничего не выстраивали, и главное — если бы не противопоставляли себя институциям в их наиболее «твёрдых» проявлениях: политическим структурам, рычагам экономического влияния, материальным и фантазматическим механизмам сцепления между государством, гражданским обществом, капиталом, бюрократией, культурными властями, архитектурным образованием, — этой особо чувствительной промежуточной инстанцией, — но также и между искусствами: от изящных искусств до военного дела, между наукой и технологией, между устаревшим и современным. Все эти силы оседают, укрепляются и цементируются в масштабной архитектурной операции, особенно, когда она приближается к телу столицы и договаривается с государством. Именно этот случай перед нами.

Мы не объявляем войну. Между открытой конфронтацией и переговорами плетётся совсем иная стратегия. В самом строгом, если не в буквальном смысле, ткань, образуемая всеми folies, вместе взятыми, вводит в пространство, с которым взаимодействуют, уникальный диспозитив: ведь подлинный смысл «ткани» всегда приходит в разлад с самим же собой. Ткать — значит пересекать, проходить сквозь. Это опыт проницаемости. Но пересечение никогда не движется по уже данной ткани, оно само ткёт, оно само создаёт гистологическую структуру текста, — в английском языке это называется «fabric». Кстати, «Фабрика» (Fabrique) — именно этим названием (с совершенно иным смыслом) некоторые ответственные лица предлагали заменить вызывавшее беспокойство «Folies».

Архитектор-ткач. Он ткёт и натягивает нити основы, его письмо плетёт сеть. Ткань — это ткань всегда сразу в нескольких смыслах, но и за пределами всех смыслов. Это стратагема-сеть, странный, уникальный механизм. Но какой именно? Разрозненный ряд красных «точек», образует ткань, вплетая в неё множественности матриц или порождающих клеток, чьи превращения никогда не позволят себя успокоить, стабилизировать, остановить, идентифицировать в каком-либо континууме. Сами будучи делимыми, эти клетки продолжают указывать дальше, на моменты разрыва, прерывания, разъединения. Но в то же время — а точнее в череде помех, ритмичных анахроний или афористических разрывов — точка folie собирает воедино то, что только что рассеяла; она собирает «Одно» как рассеяние. Рассеяние — это множественность красных точек. Их сходство и объединённость в «одной множественности» сводятся не только к красному цвету, однако хромография всё равно играет в этом всём свою важную роль.

Так что же всё-таки такое эта точка, folie? Как ей удаётся завершить безумие? Ведь она действительно его приостанавливает и в этой остановке завершает, но только в виде folie. Folie — это «остановка» безумия: миг безумия, чуть больше безумия и, наконец, его шаг (point de folie, plus de folie, pas de folie). И в то же мгновение она выдвигает решение, — но каким указом, каким постановлением и какой «истиной афоризма»? Чем вообще, кстати, занимается закон и кто его создаёт? Закон делит и прекращает деление, он всегда удерживает это краткое мгновение безумия, эту хромосомную клетку, внутри самого принципа порождения. Как помыслить архитектурный хромосом: его цвет, деление и индивидуацию, которые при этом никак не связаны с биогенетикой?

Мы ещё вернёмся к этому, но сначала сделаем небольшое отступление. Нужно пройти ещё один пункт.

В лексиконе Чуми встречаются исключительные слова: они выявляют внутри него очаги настоящей интенсивности. Это слова с приставками «транс-»: transcript (транскрипт), transfert (перенос/трансфер), trame (ткань/сетка), и особенно с приставками «де-» и «дис-» («раз-» и «рас-»): дестабилизация, деконструкция, вскрытие (déhiscence), диссоциация (разобщение), дизъюнкция, разрыв (disruption), различие (différence). Вырисовывается архитектура неоднородности, прерывности, несовпадения. И найдётся ли тот, кто когда-нибудь строил таким же образом? Тот, кто когда-либо рассчитывал на одну лишь энергию, заложенную в эти «дис-» или «де-»? Известно, что произведение искусства не создать простым перемещением или одним лишь разложением. Его нужно изобретать. Нужно проложить свой собственный путь к иному письму. Не отвергая деконструктивное утверждение, необходимость которого мы уже ощутили, а наоборот, восстанавливая его, это письмо удерживает разъединённое, данное как таковое. Оно увязывает то, что подверглось «dis-» («раз-»). Оно удерживает сам разрыв и заставляет различное сходиться. Это схождение будет сингулярным. То, что удерживает сразу всё в совокупности, не обязательно имеет форму системы, не всегда относится к архитектонике и может не подчиняться логике синтеза или синтаксическому порядку. «Рука, удерживающая» (Maintenant) архитектуру, — это и есть тот жест, который удерживает то, что подвергается «дис-», и делает из удержанного произведение. Удерживая себя и сей час (Se tenant et maintenant), это произведение не переводит различие в бетон, не стирает черты самого различия, оно не превращает черту, о-чертание или на-чертание (trait, le dis-trait ou l’abstrait) в однородную бетонную массу. Архитектоника, или искусство системы, — это, по словам Хайдеггера, лишь один из образов в истории бытия-вместе (l’être-ensemble). Это всего лишь один конкретный способ придать чему-то цельность (rassemblement).

Возникает задача, но и пари, — забота о невозможном: признать право за разобщённостью, но реализовать его в виде общественного пространства. Реализовать такое взаимодействие, которое в условиях особой организации пространства (espacement) и разобщённого социума, позволит договориться о самом различии и устоявшихся нормах, политико-экономическом влиянии архитектоники и авторитете главных архитекторов. Именно эта «трудность» становится для Чуми «опытом». И он не скрывает этого: «Всё это сопряжено с трудностями. В Ла Вилетт речь идёт о придании формы, о практическом воплощении разобщённости… И это непростая задача. Чтобы придать разобщённости конкретную форму, нужно, чтобы основа (Парк, институция) сама была структурирована как система сбора. Красная точка «Folie» становится «фокусом» этого разобщённого пространства».

Сила связывает и собирает рас-соединённое (dis-joint) в нечто единое. Она не воздействует на «раз-» извне. Вот оно — «раз-», единённое в себе, «сей час» архитектуры, что удерживает безумие в его смятении (Le dis joint lui-même, maintenant l’architecture, celle qui arrête la folie en sa dislocation). Это не просто точка. Это рассеивающаяся множественность красных точек, которую уже даже метонимией не обобщишь. Эти точки, возможно, фрагментируют нечто, но я бы не назвал их фрагментами. Фрагмент всё еще указывает на утраченную или обещанную целостность.

Множественность не охватывает каждую внешнюю ей точку. Для того, чтобы понять, как она разрастается изнутри, нужно проанализировать double bind, то есть саму точку folie, не забывая о том, что может связывать double bind с разрывом и безумием.

С одной стороны, точка концентрирует: она обладает огромной силой притяжения и все возникающие линии сжимает к центру. Отсылая лишь к самой себе, к своей ткани, которая сама тоже автономна, она очаровывает и магнетизирует, соблазняет своими, если можно так выразиться, самодостаточностью и «нарциссизмом». Тем самым, благодаря своей магнитной силе притяжения (Чуми говорит здесь о «магните», который должен «собирать» «осколки разорванной системы»), она, казалось бы, связывает — как подметил бы Фрейд — свободную, доступную энергию в заданном поле. Она притягивает уже самой своей точечностью — стигмой мгновенного «сейчас», к которому всё устремляется и, казалось бы, сливается в неделимом. Завершая [в себе] безумие, она становится точкой взаимодействия с архитектурой, которую сама же деконструирует или дробит. Прерывистая последовательность мгновений и притяжений (attractions): в каждой точке folie аттракционы Парка, полезные или игровые активности, цели, смыслы, экономические или экологические инвестиции, сервисы вновь обретают своё право на программу. Связанная энергия и семантическая разрядка. Отсюда же происходит различие и взаимодействие между тем, что Чуми называет нормативностью и девиантностью «folies». Каждая точка — это точка разрыва, она провоцирует абсолютное прерывание посреди непрерывных текста и ткани. Однако прерывающий одновременно удерживает как разрыв, так и связь с Иным — связь, структурированную и как притяжение, и как прерывание, как наложение, и как различие: взаимосвязь без взаимосвязи. То, что всем этим заключается, заключает «безумный» договор между социумом и разобщённостью (Ce qui se contracte ici passe un contrat «fou» entre le socius et la dissociation). И всё это — без диалектики, без этого снятия (Aufhebung), принцип которого объясняет нам Гегель и которое всегда способно пере-присвоить подобный сей час: точка отрицает пространство и в этом пространственном самоотрицании порождает линию, в которой утверждается, самоупраздняясь (als sich aufhebend). «Таким образом, линия была бы истиной точки, поверхность — истиной линии, время — истиной пространства, и, наконец, «сейчас» — истиной точки (Энциклопедия фил. наук II, 256-257). Позволю себе сослаться здесь на мой текст «Ousia и grammè». Тем же именем «maintenant», о котором я говорю, обозначалась бы остановка этой диалектики.

Но, с другой стороны, если разобщённость не проникает в точку извне, то лишь потому, что точка одновременно делима и неделима. Она не является атомарной сама по себе и обретает индивидуализирующую функцию и форму точки лишь с определённого ракурса — с перспективы того серийного множества, которое она пунктирует, организует и удерживает, никогда не становясь его носителем. Взгляд извне запечатлевает двойственность точки: он одновременно членит и прерывает, удерживает и разделяет, окрашивает и задаёт ритм пространственной структуре сетки. Но этот взгляд не видит, он слеп к тому, что происходит в folie. И если рассматривать точку абсолютно, — абстрагированную от целого, в себе самой (ей ведь и предначертано абстрагироваться, отвлекаться или ускользать), — то она перестаёт быть точкой, теряя ту атомарную неделимость, которую принято приписывать геометрической точке. Кроимая изнутри пустотой, порождающей части, она конструируется/деконструируется как куб, подчинённый формальной комбинаторике. Сочленённые части разъединяются, комбинируются и рекомбинируются. «Рас-» соединяет (Le dis-joint) части (pièces), которые суть больше, чем просто части: элементы игры, театральные пьесы (pièces) и жилые помещения — одновременно места и поля движения, фигуры, обещанные событиям за тем, чтобы оным было место.

Следует сказать об обещании и ставке (gage): об обещании как утверждении, которое выступает особым примером перформативного письма. Даже больше чем примером — самой возможностью такого письма. Не будем заострять внимание на том, что теории перформативных высказываний и речевых актов (переносимые на архитектурную прагматику) содержат в себе в качестве пред-положений (например, ценность присутствия, ценность «сейчас» как настоящего). У нас нет возможности обсудить всё это, поэтому сосредоточимся на таком аспекте: провокации [5] (provocation) события, которое я произношу («я обещаю», например), которое я описываю или обрисовываю, которое я вызываю [к жизни] или которому позволяю случиться, означая его. Чтобы вы-черкнуть (sous-traire) эту перформативность из гегемонии речи, в особенности человеческой, стоит предпочесть ей знаки или черты. Перформативный знак дробит (espace) — случается событие разбиения (espacement). Красные точки дробят — и застают архитектуру в её неравномерной разбивке (ils maintiennent l’architecture dans la dissociation de l’espacement). «Сей час» не удерживает ни прошлое, ни традицию, ни их синтез — он удерживает само мгновение разрыва, связь с Иным. Иным в магнитном поле его притяжения, Иным — «общим знаменателем» или «фокусом». Но прежде всего — это связь с Другим, благодаря кому (или вопреки кому) обещанное событие свершится или не свершится. Ибо он призван — лишь призван — скрепить своей подписью ставку, в-ставленность или ставленность (le gage, l’engagement ou la gageure) [6]. Этот Другой не является никогда, и «сейчас» его нет. Его репрезентацию можно поспешно перепутать с тем, что называют Властью: политико-экономическими лицами, принимающими решения, пользователями и представителями различных сфер — и особенно здесь, в контексте культурной гегемонии, а именно, в рамках определённой философии архитектуры. Этот Другой — «кто угодно» (quiconque): ещё не субъект, не «я», не сознание и не человек, но тот, кто приходит ответить на обещание, вернее — ответить за обещание, это будущее (l’à-venir) [7] события, которое удерживает пространственность, разлад сего часа (le maintenant dans la dissociation) и связь с Иным как таковым. Не рука, поддерживающая, а рука, протянутая над бездной. (Non pas la maintenue mais la main tendue par-dessus l’abîme)

Скрытая за историей архитектуры, открытая непредсказуемой случайности грядущего, эта другая архитектура, архитектура Другого/Иного, не представляет из себя нечто такое, что вообще могло бы когда-то быть. Это не настоящее — ни память о том, что настоящим было, ни схватывание или пред-понимание того, что настоящим когда-то будет. Это ни теория, ни политика, ни этика архитектуры. Это даже не рассказ, хотя она и открывает пространство для всех нарративных матриц, их звуковых дорожек и видеорядов (когда я пишу эти строки, мне вспоминается «Безумие дня» Мориса Бланшо и та самая невыполнимая просьба о повествовании, что там возникает). Всё, что мне довелось написать об этом, — особенно в «Parages», — непосредственно, а порой и буквально (я осознаю это лишь теперь, благодаря Чуми) касается безумия архитектуры: шага, порога, лестницы, ступени, лабиринта, отеля, больницы, стены, оград, границ, комнаты — жизни там, где жить не получится. И поскольку всё это, — что касается безумия черты, опространствления рас-стяжения (l’espacement de la dis-traction), — должно выйти на английском, я вспоминаю ещё и этот идиоматический способ обозначить безумного, рассеянного, блуждающего: the one who is spacy или spaced out.

И раз эта архитектура не представляет собою ни теории, ни этики, ни политики, ни нарратива («Нет, больше никаких повествований, никогда», — «Безумие дня»), то всему этому она отдаёт своё место. Она пишет и значит [что-то] заранее, она держит различительную черту у самых границ смысла — до всякого представления, по ту его сторону. Это и есть то Иное, что задействует архитектуру, её дискурс, её политическую сценографию, её экономику и мораль. Ставка, [с одной стороны, с другой] — ставленность, символический порядок, [с одной стороны, с другой] — пари: эти красные кубики брошены архитектурой, как игральные кости. Этот бросок не просто программирует стратегию события, как я предполагал ранее, — он выходит навстречу грядущей архитектуре. Он принимает её как риск и дарит нам её как шанс.

Переведено для phi (l’eau)sophie: https://t.me/phileausophie