Феликс Гваттари. Архитектурные (акты) высказывания

Время не щадит ничего и никого: оно изнуряет людей изнутри и снаружи, а их «мирки», сверху до низу набитые словами «общего» языка, покидает оживлённость. Остывшие или подтаявшие слова и языки, тем не менее, остаются и всё так же продолжают высказываться за людей. Например, на сеансе у терапевта — в камере сочувствующих глаз привычно догораешь, облизываемый уже не теми хлёсткими языками пламени, которые сюда прибегал тушить. В комнате наедине с любимой, так, между делом, бубнишь себе под нос нескладушечку о любви — «скомканной, вселенской, большой». Приходишь защитить архитектурный «Проект», за который высказаться точно надо: однодневной философской концепцией или одноразовой поэзией, впопыхах закинутой в рифмованный гроб так и не состоявшихся слов. Может есть где-то на платоновских небесах пантомима, которая во всём довыскажется за Человека и всё за него доиграет, окончательно затвердев в такой же вещи, что вечно прилипают к нему?

Но Феликс Гваттари настоял бы на продолжении, на желании жить вопреки повседневной имитации. Позволить себе по-настоящему смелое архитектурное высказывание — например, провалиться с проектом сквозь землю, пока многие связывают свою архитектуру с манифестом, с идеологией, со «смыслом» — и их архитектура целую вечность успешно «молчит» этими словами, «молчит» громче всех. Это тоже, конечно, акт высказывания, но по сути своей не архитектурный, — а как сон, что-то сообщающий на языке образов, слепых к тому, о чём они говорят.

Сделать архитектурный акт высказывания более прозрачным в наше время пытаются с помощью акторно-сетевой теории некоторые последователи Бруно Латура и даже архитекторы-приятели (например, Альбена Янева или Рем Колхас): делают это путём расширения и детального анализа линии становления отдельных проектов. Но и тут архитектора и архитектуру покидает интенсивность их общего дела, когда из процесса снова делается объект теоретического фетиша: мол, «обязательно прочтите великолепную книгу "Нью-Йорк вне себя"» или «посмотрите какой клёвый анализ провели». Настоящий текст, — очевидный прототип АСТ для архитектуры, — в этом плане с любыми теоретическими ожиданиями, вероятно, сыграет злую шутку.

Как это — быть архитектором не по диплому, а трансверсально? Размышляет Феликс Гваттари.

Феликс Гваттари. Архитектурные (акты) высказывания

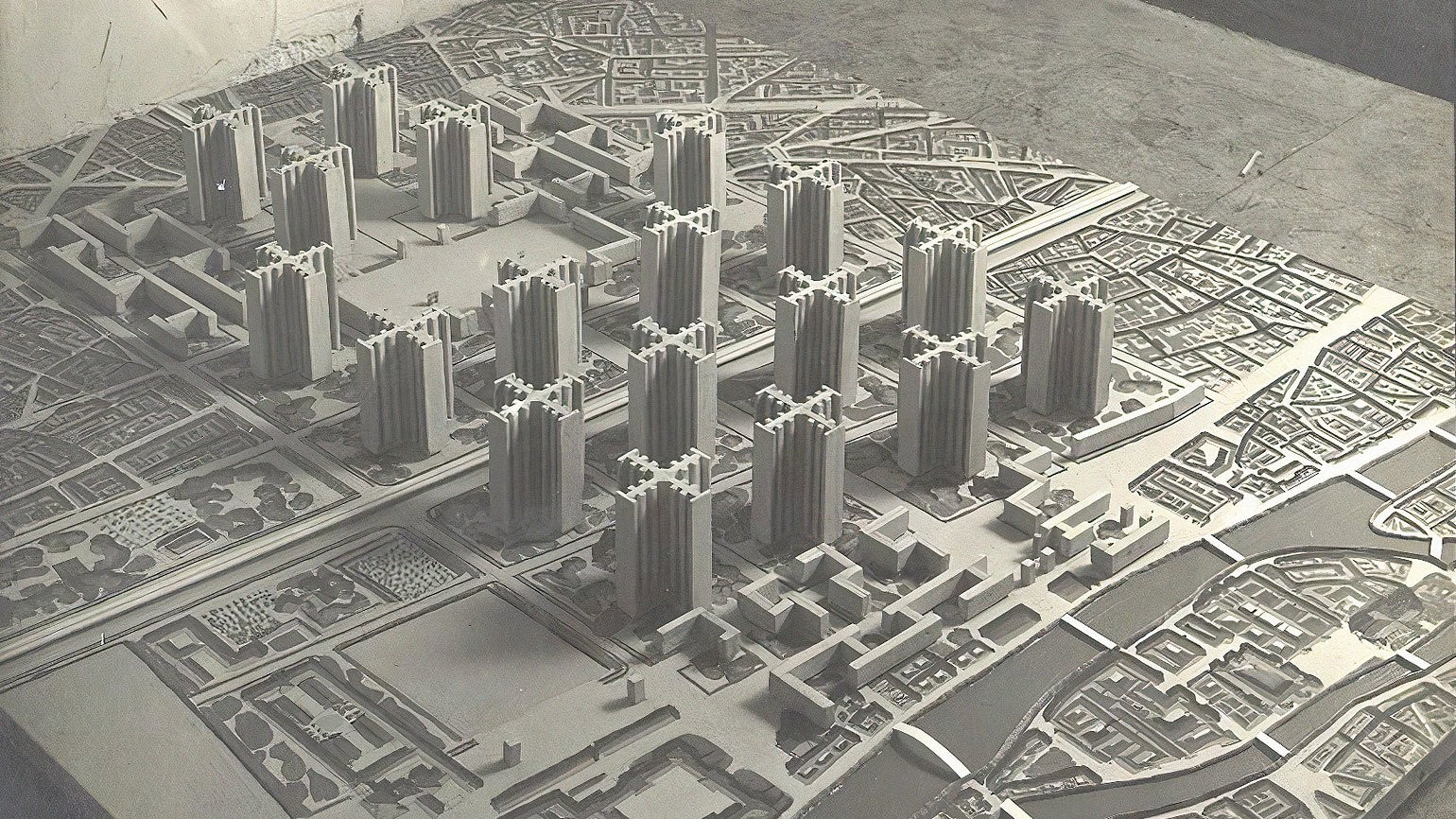

Спустя несколько тысячелетий у людей сложилась привычка, — быть может вслед за ракообразными и термитами, — обрастать скорлупою всех видов. Зданиями, одеждой, автомобилями, образами и смыслами (messages) — этими непрекращающимися выделениями, прилипающими к коже и к самой плоти существования, если не глубже, то так же сильно, как кости скелета. Но всё же между людьми, ракообразными и термитами есть заметное отличие: среди представителей двух последних видов мы не находим корпораций архитекторов, портных или медийных «профи». Как бы то ни было, мы убеждаемся, что за долгую историю формирования социальных сборок, по большому счёту нам стоит отдать должное именно проявлениям эколитики (1) — вроде возведения зиккуратов, разрушения Бастилии или взятия Зимнего Дворца. Но сегодня, — когда камень потеснили сталь, бетон и стекло, — балансы сил устанавливаются (se jouent les clivages de pouvoirs) в терминах скорости коммуникаций и контроля над информацией. При таких раскладах архитекторы даже и не знают, кому молиться! Какой смысл сегодня, например, такому городу, как Мехико, на всех парах мчащемуся к отметке 40 миллионов жителей, звать на помощь Ле Корбюзье? Даже барону Осману сие было бы не по силам! (2) Политики, технократы и инженеры нынче сами справляются с подобными проблемами, куда реже обращаясь к людям того искусства, что Гегель ставил выше всех остальных. Безусловно, архитекторы всё ещё держат нишу знаковых построек. Но и совсем не новость, что в этой сфере места дороги: они, как правило, обрекают своих немногочисленных избранников отыгрывать деградацию собственных творческих способностей, — если те, конечно, сами не встают в позу постмодернистских денди, согласных на все эти финансово-политические махинации. Хотя пути чистой теории (3), утопии (4) или ностальгии по возврату в прошлое (5) всё ещё есть. Есть и выбор противостоять критически… Хотя нынешние времена, кажется, этому не благоволят!

(1) Эколитика (от греч. oikos (домохозяйство) + lithos (камень)) — по всей видимости неологизм, упоминаний о котором больше не встречалось. Скорее всего именно проявление эколитики по замыслу Гваттари выступает основным отличием человека от ракообразных или термитов. Этот акт заключается в вовлечении материалов внешней среды (например, камня, как в тексте) в процессы, сопряжённые с деятельностью внутренней (например, с мышлением). В результате союз мышления и внешнего действия складывается в определённую итоговую картину, — как если бы можно было сделать фото в духе ренессанса, — называемую социальной сборкой. В ходе истории социальные сборки претерпевают изменения, — мы и сами можем убедиться в этом, ведь, например, больше не возводим зиккураты.

(2) Гваттари в несколько глумящейся манере упоминает Жоржа-Эжена Османа, который радикально перестроил Париж в XIX веке, и Ле Корбюзье, который тоже знаменит своими амбициозными планами («План Вуазен» (1925), «План Обюс» для Алжира (1931), «Чандигарх» (1950)).

(3) Леон Крие считает, что «перед лицом холокоста, развернувшегося в наших городах (…), ответственный архитектор больше не может позволить себе строить». (Babylone № 1, UGE, 10/18, Paris, 1983, p. 132.)

(4) Например, работы Даниэля Либескинда или ландшафтные композиции Витторио Греготти или его же проект жилья в Чефалу, который вряд ли когда-нибудь увидит свет.

(5) Интересные взгляды на региональную архитектуру у Henri Gaudin, La cabane et le labyrinthe (éditions Pierre Mardaga, Bruxelles, 1984).

Архитектурный объект рассыпался на осколки. Больше нет смысла цепляться за то, чем он был или чем должен был быть! Расположенный на пересечении политических интересов первой важности, демографических и этнических противоречий, неразрешимых экономических, социальных и региональных антагонизмов, подстёгиваемый постоянными технологическими и промышленными переменами, он был обречён уже сразу. Обречён стать растерзанным, растасканным по всем четырём сторонам. Но совсем не очевидно при таком раскладе выступать за эклектичность. Быть может, напротив, с былой остротой так напоминают о себе этико-политические выборы, которые всегда незаметно, но всё же сопутствовали этой профессии? Увы, похоже больше не выйдет укрыться за искусством ради искусства или чистой наукой (6), сохранив при этом чистую совесть! «Изобрести архитектуру снова» больше не могло бы значить «возродить (relancer) стиль, школу или теорию», претендующие на гегемонию. «Изобрести архитектуру снова» — напротив, значит, находясь в настоящих условиях, совершить переустройство архитектурного акта высказывания и, в некотором смысле, профессии «архитектор».

(6) Я ссылаюсь на увлекательный анализ, представленный в книге Кристиана Жирара «Architecture et concepts nomades. Traité d’interdiscipline».

Коль скоро архитектор перестал бы выступать лишь художником громад (formes bâties), провозгласив себя «картографом» (révélateur) виртуальных желаний пространства, мест, маршрутов и территорий, он должен был бы приняться за анализ отношений между индивидуальной и коллективной телесностью, всякий раз делая свой подход всё более сингулярным. Пред ликом различных интересов, которым вскрытые желания станут противоречить, архитектору предстоит стать для последних заступником, — иными словами, художником и ремесленником чувственного и связанного с отношениями «переживания» (7) (vécu sensible et relationnel). Не поймите меня неправильно, у меня вовсе нет злого умысла уложить архитектора на кушетку, чтобы тот хоть как-то принял подобные сдвиги в своей роли! Я думаю, наоборот, — именно он находится в положении аналитика; аналитика определённых специфических функций субъективации (8). Выступая в таком амплуа совместно с другими социальными и культурными деятелями, он мог бы выполнять ключевую роль — роль транслятора (constituer un relais) сборок многоголового акта высказывания; транслятора, который работает с современным производством субъективности аналитически и прагматически. Очевидно, архитектор занимает далеко не простую позицию критического наблюдателя, а выступает чем-то большим!

(7) Скорее всего, Гваттари имеет в виду особый тип переживания, который в психоанализе обычно передают словом Erlebnis, — нечто, неуловимое означающим, но требующее выражения, которое в итоге косвенно выливается в симптом. Есть хороший текст Гваттари о своеобразной работе аналитика с этим Erlebnis.

(8) Порой позиция программистов и архитекторов в моделировании психиатрических учреждений становится решающей. См. Recherches: Programmation, architecture et psychiatrie, juin 1967.

Сегодня, глядя на любую архитектуру, мы наблюдаем смещение акцента с объекта на проект в целом, — независимо от особенностей его семиотики и семантики. В связи с этим необходимо специфически переработать «средства», относящиеся к архитектурному акту высказывания. И вообще: как можно быть архитектором сегодня? Какую часть себя следует вовлекать в дело? Как правильно вмешиваться в дела и совместно с кем? Насколько относительно значение, которое имеют застройщики, инженеры, урбанисты, нынешние и потенциальные пользователи? Где должны проходить границы в компромиссах с различными заинтересованными сторонами? Речь идёт о необычайно развитой внутренне экономии, связанной с переносами (9). И я предлагаю разобраться в ней, рассмотрев её с точки зрения двух видов устойчивости акта высказывания, связанного с архитектурными понятиями:

— полифоническая устойчивость, относящаяся к сфере восприятия и свойственная развёртыванию элементов, которые воплощают архитектурный акт высказывания в виде отдельного дискурса

— этико-эстетическая устойчивость, относящаяся к сфере аффекта и свойственная процессу «обретения актом архитектурного высказывания собственного бытия» непосредственно вне дискурса

(9) Гваттари использует психоаналитическое понятие переноса (когда, например, говорят с аналитиком так же, как с отцом или матерью, не учитывая при этом факта, что аналитик — это совершенно другой человек, от них отличный) немного иначе. Явный пример подобной «необычайно развитой внутренне экономии, связанной с переносами» — это акторно-сетевая теория Бруно Латура, где всегда есть много факторов, косвенно влияющих на конкретный процесс в целом. Так, отдельная фраза аналитика может оказать на анализанта эффект такой же, как иная фраза, которую он мог слышать от матери, — и это лишь укореняет перенос, для которого эта фраза нечаянно [аналитиком] становится самостоятельным актором.

Полифонические элементы

Филипп Будон, обратившись к категории «масштаба», обобщил двадцать подходов к рассмотрению архитектурного объекта. В основном они сосредоточены вокруг категории пространства. Он предложил объединить их [масштабы] в четыре группы:

— те, что отсылают к реальному пространству как таковому (масштаб, оптико-географическая видимость, соседство и участковость)

— те, что связывают архитектурное пространство с внешним референтом (в масштабах символическом, формальном, техническом, функциональном, в масштабах расширения, пространственно-символическом, социокультурном масштабах, в масштабе модели, в экономическом масштабе)

— те, что отсылают от архитектурного пространства к её наружности (масштабы геометрический, картографический и масштаб репрезентации)

— те, что относятся к действию архитектуры, понятому как постоянный переход между этими различными пространствами, туда-обратно, («привести к масштабу», «придать масштаб» и проч.) (10)

(10) Philippe Boudon, La ville de Richelieu. AREA, Paris, 1972. Architecture et architecturologie. AREA, Paris, 1975. Sur l’espace architectura/Essai d'épistémologie de l’architecture, Dunod, Paris, 1971.

Несомненно, мы могли бы так же перечислить ещё и другие подобные элементы. Но если подходить к вопросу с точки зрения акта высказывания, а не простой таксономии способов пространственной организации, станет очевидно, — потенциальное количество таких элементов бесконечно. Все виртуальные акты высказывания бродят рядом с архитектурным объектом. Об этом и писал Анри Лье: «Выдающееся произведение архитектуры всегда воспринимается как нечто, способное являться иным тому, что оно есть. Ведь дом — это совсем не Дом, а то, что к Дому отсылает. Он (дом) — это одна из его (Дома) возможностей, явленная как таковая» (11). Тем не менее, из этого непрерывного спектра виртуальных актов высказывания я выделил восемь типов сборок, соответствующих «голосам», которые, как мне кажется, действительно слышны в современной архитектуре.

(11) Henri von Lier, Encyclopaedia Universalis. 1. II, 10, 554, Paris, 1985.

Геополитический акт высказывания, учитывающий как стороны света, перепады рельефа, климатические и демографические данные, так и долгосрочные изменения, подобные секулярному тренду, — который столь дорог Фернану Броделю (12), — влияющему на смещение центра тяжести внутри «города-архипелага» (13) в зависимости от колебаний мир-экономики (14).

(12) Fernand Braudel. Le temps du monde. Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XV'-XVtll' siècle. 1. III, Paris, Armand Colin, 1979, p.61-64.

(13) Там же, с. 20

(14) Fernand Braudel. Le temps du monde. Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XV'-XVtll' siècle. 1. III, Paris, Armand Colin, 1979, p. 12-14, p.62-68: «Мир-экономика» (économie-monde) — крупная зона в определённой части земного шара, которая в ту или иную эпоху выделяется общей согласованностью, это множество индивидуализированных пространств, экономических и неэкономических, которые обычно превосходят другие крупные исторические союзы. Франсуа Фурке, пользуясь термином «экомир» (écomonde), привёл в систему концепции Фернана Броделя и Иммануила Валлерстайна в работе «La richesse et la puissance».

Урбанистический акт высказывания, относящийся к законам, порядкам, нравам и обычаям (касающимся размеров земельных участков), к расположению и объёмам зданий, а также к механизмам распространения модели и образа [устройства города] (возвращаясь к тому, что Филипп Будон называет «масштабом соседства»). Здесь собеседники (interlocuteurs) могут воплощаться как в «чёткой форме» — в виде чиновников или государственных органов, так и в размытой — в виде коллективных настроений или мнений, в той или иной мере навеянных масс-медиа.

Экономический акт высказывания или капиталистически выраженное соотношение сил различных систем: индивидуальной и коллективной оценки (valorisation). Опираясь на относительную оценку затрат и спроса, в терминах ожидаемой прибыли, престижа, политического значения и социальной полезности, этот акт высказывания приходит к конкретной цифре рыночной стоимости земельных участков и позволяет приступить к «пилотированию» выбором [цели] инвестиций и их объемами в сфере строительства.

Функциональный акт высказывания или функция обеспечения, для которой застроенные пространства обретают значение лишь по мере их специфического использования. Инфраструктура, равно как и частные объекты, объединяются в двойной сети:

а) «горизонтальных» комплементарных связей, которые представляют каждый построенный участок находящимся внутри системы взаимосвязанных городских структур глобального капитализма (15)

б) «вертикальных» интеграционных связей, которые восходят от микрообъектов (освещения, вентиляции, коммуникации и т. д.) к макрообъектам инфраструктуры в целом.

(15) См. мое исследование в соавторстве с Эриком Альезом «Le capitalisme mondial intégré».

Как писал Поль Вирильо: «Сегодня сущность Урбанизма (мы почему-то упорно продолжаем называть это так) составляют/разлагают системы трансфера, транзита и трансмиссии: транспортные и трансмиграционные сети, чьё нематериальное устройство обновляющим образом влияет на устройство кадастровой системы и на возведение монументов. Сейчас, если "монумент" и существует, то только вне видимости, — несмотря на все выверты архитектурных излишеств, эта "диспропорция" отчётливо заметна не в представленности и эстетике статности объёмов, скученных под солнцем, а скорее в тусклом свете терминалов, консолей и прочих электронных "тумбочек"» (16).

(16) Paul Virilio, L’espace critique. Christian Bourgois. Paris, 1984. p.24.

Следовательно, высказываться за коллективы здесь станут:

— социальная стратификация по критериям ресурсов, возрастных групп, региональных особенностей, этнической сегрегации и т. д.

— социальные группы, объединённые в сектора по специфике их деятельности экономического или культурного характера или по статусу (интернирование, заключение и др.)

— программисты, эксперты и технические специалисты всех видов, поставленные в позицию высказывающих ограничения и нормы архитектурного проектирования (l'écriture).

Акт высказывания техники, который даёт «слово» (impliquant une "prise de paroles") приборам и в более широком смысле строительным материалам, например, в ходе процесса регулировки «уклона крыши с учётом относительной проницаемости используемого материала, толщины стены с учётом создаваемой ею нагрузки, размеров материала, если тот удобен в обращении, транспортировке или монтаже» (17).

Здесь собеседниками-трансляторами (relais inter-locuteurs) выступают уже не только строители, но и химики, которые каждый месяц получают новые материалы, электрики и вообще рабочие всех технических и научных отраслей.

(17) Philippe Boudon. La ville de Richelieu, op. cit., p. 17.

Акт высказывания значения, который нацелен — независимо от функциональных семантем — привнести в проект смысл, понятный какой-то одной части людей, но всегда закрытый для другой части. И здесь мы снова сталкиваемся с несколькими масштабами Будона:

— масштаб, воплощающий в здании символическую форму независимо от размера здания (например, крестообразный план христианских церквей)

— масштаб, калькирующий структуру постройки с идеологической модели (идеальный город Витрувия; «сельский», «индустриальный» или «торговый» города Ле Корбюзье…)

— масштаб, в котором, напротив, как будто нечаянно в проект вмешивается бессознательная социо-культурная схема (например, центральные внутренние дворики, которые арабские строители, вероятно, [бессознательно] унаследовали от римской античности)

— ещё более размытый масштаб, придающий городу единый стиль (например, замкнутость, характерная тосканским городкам, выступающая полной противоположностью открытости безграничному пространству, характерной северо-американским агломерациям, которые, как могут, цепляются за потоки автострад).

Акт высказывания процесса экзистенциальной территориализации, который имеет отношение одновременно и к порядку перспективы и к порядку этологии. Я закреплю его за тремя типами пространства, которые предлагает различать Витторио Уго (18):

— Евклидовы пространства под эгидой Аполлона, которые чётко позиционируют тождество объекта в рамках аксиоматико-дедуктивной логики. В глубинах этих пространств начертана «первичная и элементарная архитектура во всей ясности её кристально чистого совершенства, всегда самотождественная, лишённая всякой двусмысленности или внутреннего противоречия».

— Проективные пространства под эгидой Морфея, где формы не-тождественны, а перспективы находятся в постоянном изменении. Они провозглашают примат «воображаемого над реальным, взгляда над словом, протяжённого над схваченным, проекции над перцепцией».

— Топологические пространства лабиринта, которые образуются как экзистенциальные места (19) под эгидой Диониса, согласно геометрии ощупывания чего-либо, и это отсылает нас к области аффекта.

Архитектурное пространство — это действующий наряду с другими конкретный участник процесса, и именно благодаря ему становится возможен процесс метаболизма между внешними объектами и внутренними интенсивностями. Мы знаем, что ещё от Витрувия до Ле Корбюзье через Леонардо да Винчи, не прекращая, исследовали соответствия между человеческим телом и жилищем. Но, возможно, сегодня стоит рассматривать их не столько с точки зрения формы, сколько в органической перспективе. Как пишет Массимо Каччари: «Каждый уникальный организм по природе устроен как лабиринт» (20). Чуть дальше мы обратимся к фрактальным измерениям этих лабиринтных (или ризоматических) черт экзистенциальной территориализации.

(18) Vittorio Ugo, «Une hutte, une clairière», Critique, 476. 477; L’objet architecture, Minuit. Paris (janv.-fév. 1987).

(19) В том смысле, который Хайдеггер придавал этому термину в работе «Строительство, Жительствование, Мышление».

(20) Massimo Cacciari, Critique. op. cit.

Акт высказывания, связанный с «проектированием». Он сочленяет между собой все элементы высказывания и вводит наглядную дистанцию между выражением и содержанием. Он генерирует коэффициенты креативности, благодаря чему архитектурному проектированию открываются новые потенциальности, новые Созвездия взаимо-отсылающих Вселенных (Constellations d’Univers de référence) — в первую очередь тех, что определяют развёртывание этико-эстетических аспектов объекта строительства.

Этико-эстетические оси

Архитектурный акт высказывания затрагивает не только дискурсивные диахронические элементы, но также подразумевает обретение устойчивости синхроническими экзистенциальными измерениями, или осями уровней. Следуя за Михаилом Бахтиным, я выделяю три типа:

— когнитивные оси, а именно энергетически-пространственно-временные координаты, которые подчиняются логике дискурсивных множеств. Начиная отсюда архитектурный акт высказывания, связанный с проектированием, вступает в связку с пятью первыми типами сборок акта высказывания, названных ранее

— аксиологические оси, обобщающие все антропоцентрические системы ценностной оценки (этического, экономического или политического порядка)

— эстетические оси, отмечающие собою порог, после которого сущность, объект или структурная совокупность обретают завершённость. Порог, после которого они зажигаются собственными смыслом и формой (se mettent à émettre sens et forme à leur propre compte).

Именно эти этико-эстетические оси сплетают элементы акта высказывания значений с элементами экзистенциальной детерриториализации иных элементов (*). Тогда же построенное, пережитое и бестелесное вновь сочленяются друг с другом — хотя капиталистические общества неустанно очищают свою архитектуру и урбанистику от любых следов субъективной сингулярности, во имя строгой функциональной, информационной и коммуникационной прозрачности.

(*) Скорее всего, имеется в виду следующее: Гваттари уже приводил пример с крестообразной формой христианских храмов — яркий пример детерриториализации или воплощения элемента, связанного с христианской символикой (креста), в неожиданном месте. Экзистенциальную детерриториализацию здесь претерпевают как крест (символ), в увеличенном размере разместившийся на каком-либо ландшафте, так и сама архитектурная форма, здание, которое становится крестом. Однако работать как христианский храм — по мысли Гваттари — всё это начинает тогда, когда два этих элемента встречаются с актом высказывания значения.

Поймите, вопрос о сингуляризации, который тут возник, — он не для того, чтоб «душа была спокойна», он не о «личном» обслуживании, предлагающем «помощь по гарантии». Он обращается к инстанциям, работа которых кипит в самом сердце архитектурного объекта, наделяя его присущей ему устойчивостью. За лицевой стороной дискурса этот объект приводят в жизнь сплетения тысяч напряжений, растягивающих его в разные стороны. Но за лицевой стороной этико-эстетического акта высказывания он же погружён в не-дискурсивный режим работы, феноменологически приближенную версию которого мы можем пережить в особом опыте Пространственных Аффектов.

Итак, если архитектурный объект не достигает порога, после которого он обретает когнитивную устойчивость, он соскальзывает в область воображаемого, грёз или бреда. Если он не дотягивает до порога аксиологической устойчивости, то все его измерения, несущие в себе инаковость и желание, распыляются — как те кинофильмы, от которых аборигены Австралии отворачивались, не находя в них интереса. Не достигая же порога эстетической устойчивости, он лишается способности насыщать себя Существованием форм и интенсивностей, призванных населять его.

Что могло бы отличить искусство архитектора от искусств других? — умение обращаться с этими Пространственными Аффектами акта высказывания. Однако стоит понимать — речь идёт о парадоксальных объектах, лежащих вне всякой рациональности. Обращаться с ними можно только косвенно: может быть через мета-моделирование, может и в обход эстетики, может и сквозь мифический или идеологический рассказ… Как частичные объекты Мелани Кляйн (21) или Винникотта (22), они задают себя трансверсально, на каких-то иных, гетерогенных уровнях. Не стоит делать их однородными всем прочим объектам, — напротив, их схватывают, чтобы включать во фрактальные процессы гетерогенеза. Архитектурная форма — это не гештальт, замкнутый на самом себе. Она должна выступать своего рода катализатором всех тех цепных реакций, что возникают внутри режимов семиотизации, которые выводят нас за пределы самих себя, открывая неведомые поля возможного. Чувства интимности и экзистенциальной сингулярности, которые создаёт аура родного места, старого дома или пейзажа, населённого воспоминаниями, возникают из-за неспособности ухватиться за избыточное в этих сущностях. Лишь эти чувства могут порождать пролиферацию, линии ускользания во всех регистрах желания жить, вместе с отказом поддаваться простой инерции [жизни]. И так же работает возникающее в синхронии движение экзистенциальной территориализации и обретения устойчивости, заставляющее «работать» сообща вещи, столь друг от друга отличные: например, коробку из-под обуви, из которой делают «шкатулку с сокровищами» под кроватью ребёнка, госпитализированного в медико-психологический интернат; ритурнель-словечко, которым они пользуются вместе с несколькими товарищами; его собственное место «в созвездии» столов столовой; дерево-тотем в дворовых играх; краешек неба, который видел лишь он сам. Дело архитектора — если не собрать гармонику из всех этих фрагментов субъективации, то, по крайней мере, заведомо не изувечить самую суть этих виртуальностей!

(21) Mélanie Klein. Contributions: contributions to psycho-analysis. Hogarth Press. Londres. 1950

(22) D.W. Winnicott. La psychanalyse. PUF. Paris. 1959.

Чтобы способствовать воссозданию родных нашему человеческому обществу экзистенциальных территорий, истощённых капиталистическими потоками, архитектор должен быть способен выявлять и использовать в своих процессах множество сингулярностей, способных воплотиться как в чувственных измерениях архитектуры, так и в формальных композициях и более комплексных институциональных проблематиках. Любые методы картографии окажутся для достижения этой цели допустимыми, при условии что его ангажированность — не станем больше отступать перед старым, ставшим табуированным, сартровским понятием — получит собственный режим этико-эстетической автономии. Единственный критерий истины, который в таком случае станет ему вменён, будет звучать так: достиг ли ты эффекта экзистенциальной завершённости [проекта] и изобилия [его] бытия? И он обязательно столкнётся с этим эффектом, как только ему посчастливиться оказаться вовлечённым в процесс возникновения события — в процесс обогащения истории и ресингуляризации желания и ценностей.

Переведено для phi (l’eau)sophie: https://t.me/phileausophie