Дмитрий Виленский и Сэм Торн. К истории Школы вовлеченного искусства (2013-)

Сэм Торн — художественный директор музея Tate St Ives. Он также является редактором журнала Freeze, преподавателем Королевского колледжа искусств и

На поступление в Школу вовлеченного искусства «Что Делать», которой во многом посвящено интервью и которая базируется в

Узнать подробности о программе и заполнить анкету можно на сайте — schoolengagedart.org

СТ: Прежде чем мы станем обсуждать проект вашей Школы, я хотел бы поговорить о коллективе Что Делать. Если я правильно понимаю, что он был основан в 2003 году в

ДВ: Постараюсь рассказать нашу историю покороче. Наша группа родилась из одного протестного события, когда мы, с группой товарищей, вышли на улицы города в знак протеста против угнетающего празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Эти торжества уже тогда продемонстрировали консервативный поворот политики Путина. Наш протест объединил человек 40-50, которые долго дискутировали о том, какую культурную политику можно противопоставить открыто реакционной повестке дня, которую предлагает нам власть. Все участники этого события были давно знакомы друг с другом, но это был первый раз, когда мы почувствовали, что можем сделать что-то политически важное.

СТ: Ты говоришь об акции «Новое Основание Петербурга», когда небольшая группа участников демонстративно «уехала из города» и попыталась основать то, что вы назвали «новым центром» на окраине города? Вы описывали это как «жест исхода», как «попытку вообразить заново пространство для альтернативной культурной жизни».

ДВ: Именно. И эта акция была довольно успешной, потому что, когда нас арестовали, полиции потребовалось шесть машин, для того, что бы нас всех рассадить. Среди протестующих были поэты, художники, киноведы, любители искусства и для многих из нас это был первый опыт протеста (конечно, мы выходили на митинги и демонстрации в Перестройку, но это было совсем другое). Акция прошла очень весело и на подъеме, и даже наш арест воспринимался просто как часть перформанса. В те невинные времена нам даже и в голову не могло прийти, что очень скоро, в новой реальности путинской России не останется места даже для самых скромных критических голосов. В ней не останется места даже для нас самих, как профессионалов.

Для всех нас, кто, позднее, составил группу «Что Делать», было понятно, что мы должны переосмыслить левую традицию, и у каждого из нас были свои личные для этого причины. Во-первых, все то, что нас вдохновляло в культуре, принадлежало к различным освободительным практикам. Во-вторых, мы стали осознавать свое положение в мире как прекарное и эксплуатируемое. Поэтому возникла необходимость коллективной самоорганизации для защиты собственного пространства жизни и профессиональной творческой реализации. Нужно помнить, что в то время претендовать на левую позицию в России было делом весьма рискованным — после Сталина и Гулага очень многим людям эта позиция казалась просто непристойной. Поэтому мы теряли и друзей и профессиональные возможности. Потребовалось время на то, что бы убедить общественность в том, что левая позиция и Гулаг — это не одно и то же. Кроме того, в России и сейчас очень маленькая прослойка левых либералов, а те либералы, которые контролируют культурное производство, в большинстве своем, стоят на рыночных и антикоммунистических позициях. Эта ситуация принципиально отличатся от западной, когда, скажем, в Лондоне, вы можете замутить что-то откровенно левое и рискованное и тут же найти союзников и получить поддержку среды. В России такое трудно себе представить — среда, скорее всего, сделает все возможное, что бы ваш голос ни был услышан и лишить вас возможности к существованию.

Конечно, за последние три года ситуация изменилась к худшему, в том числе и для «рыночников», которых потеснил консервативный поворот. К счастью, к этому времени нам удалось наработать серьезную интернациональную репутацию и это позволяет нам вливать какие-то ресурсы в местную ситуацию. Это то, к чему мы стремились все время существования ЧД. И только после десяти лет работы нам удалось добиться локального сдвига: появилось новое поколение профессионалов, которые выросли на наших работах, появилось больше возможностей для реализации наших собственный инициатив. И это, смешно сказать, совпало с растущим давлением российской политики.

СТ: Как международная популярность влияет на ваше локальное положение?

ДВ: Международная репутация помогает, но в России это происходит не так как в Европе, где если, например, вы становитесь известным в США, то это напрямую влияет на локальную репутацию. Здесь все происходит иначе и даже наоборот. Мы сейчас — одни из самых выставляемых русских художников на Западе, философы нашей группы — одни из самых значительных мыслителей из России, но здесь это не имеет большого значения. Такие карьеры в России всегда находятся под подозрением. И эта ситуация отторжения всего того, что приходит

СТ: Название ваше группы — «Что делать?» — западные люди часто связывают с названием одноименной ленинской статьи. Но вы утверждаете, что ориентировались, скорее, на роман Чернышевского. Почему так? И, кстати, не будем забывать о книге диалогов Паоло Фрейре и Андриано Ногейра, имеющей название «Что делать? Теория и практика в популярном образовании» (1989). Вы с ней как то тоже соотноситесь?

ДВ: Вы правильно заметили, что главным ориентиром для нас был роман Чернышевского, посвященный вопросам самоорганизации и самообразования, устойчивости микро-политических активистских сообществ и тому, как они способны экономически выживать в условиях дикого капитализма. Эта книга уже сама по себе является образовательным курсом –курикулом освободительных практик, потому что воспитала целые поколения радикальных мыслителей России. Эта книга создала всю основу революционной культуры. Если мы обращаемся к возможностям радикального образования — эта книга безусловный образец таких возможностей. Но статья Ленина то же очень важна для нашего становления, потому что именно там он разработал идею газеты, как идеального коллективного организатора. А вы, конечно, знаете, что наш коллектив начался с публикации нашей собственной газеты. Похоже, что сейчас вопрос «Что делать?» перестал быть просто вопросом, а стал означать принадлежность к левой позиции, как мы видим и в диалогах Фрейре, и в Манифесте Годара о фильме «British Sounds», и на многих других примерах. Я помню, что я был глубоко вдохновлен немецким документальным фильмом, посвященным Тони Негри, с тем же названием «Что делать?». Я посмотрел его на телеканале Arte где-то в 2001 году и стал думать, что мы должны актуализировать эту дискуссию с позиции нашей истории и культуры.

СТ: Как-то в разговоре с Геральдом Раунигом, ты заметил, что «Что Делать» сфокусирована на вопросах производства знаний и в виде самоорганизующегося образовательного процесса». Многие из ваших проектов объединены интересом к истории и к текущим проявлениям самоорганизации и самообразования. Как Школа Вовлеченного Искусства включена широкую деятельность вашего коллектива?

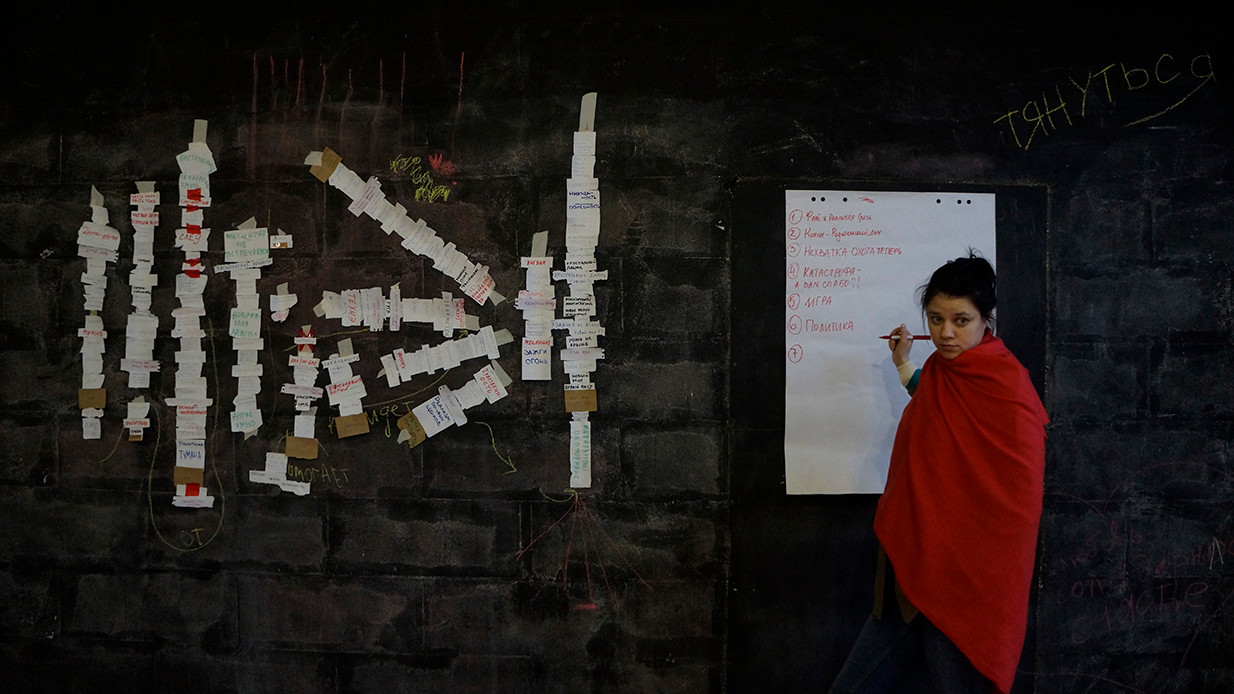

ДВ: Школа представляет собой органическое развитие многих образовательных инициатив, которые мы начали уже давно. Мы реализовали множество локальных проектов, в самых разных местах. Все делалось на чистом энтузиазме, без бюджетов и в отсутствии инфраструктуры. С разной степенью регулярности мы проводили летние школы, играли Учебные пьесы, создавали так называемые Семинары-коммуны (которые проходили в течение 48-ми часов и предполагали очень интенсивную творческую и интеллектуальную совместную жизнь участников). Мы проводили вечернюю Школу критического искусства. Майский конгресс творческих работников проходил при нашем непосредственном участии и так далее. За это время был накоплен большой педагогический опыт, который мы теперь реализуем в нашей Школе. Нам повезло получить поддержку и финансирование Фонда Розы Люксембург и это позволило нам запустить наш образовательный эксперимент на более серьезной, устойчивой и длительной основе. У нас есть место для занятий, замечательные педагоги, мы можем давать гранты на приезд иногородних студентов в Петербург, мы можем обеспечить их жильем и питанием. Но это все еще очень скромный уровень активности.

СТ: Сколько участников в Школе?

ДВ: Мы принимаем около тридцати участников и несколько вольнослушателей. Наша школа имеет модульную структуру, основанную на системе интенсивных блоков. Мы проводим вместе одну неделю в месяц, но очень напряженно. Большинство наших участников имеет работу, и такое расписание позволяет им с одной стороны, выживать, а с другой — полностью погружаться в учебу. Между блоками наши участники много читают и выполняют довольно значительную домашнюю работу. Два раза в год — зимой и летом — у нас есть сдвоенные блоки, в течение которых мы готовим отчетную работу — это может быть выставка или коллективный перформанс или то и другое вместе.

Что касается учебной программы, то у нас есть курсы, которые длятся в течение целого года и лекции и семинары, которые ведут приглашенные преподаватели. К постоянным курсам, например, относится история модернистского искусства, которую читает Андрей Фоменко. Кроме того, у нас есть курс по основам эстетики под руководством Артема Магуна. Александр Скидан учит критическому и поэтическому письму, а Нина Гастева создала уникальный курс телесных практик (мы называем его курсом «телесной солидарности»), который играет громадную роль в формировании Школы, как единого коллектива. Кроме того, у нас есть «Английский для художников», который очень важен здесь, поскольку, по меткому замечанию Младана Стилиновича «Художник, который не говорит по-английски не художник». В первый год существования Школы его вела Эмили Ньюман — замечательный художник и наш друг. Но потом ей пришлось вернуться в Америку, и сейчас мы сами читаем разные принципиальные тексты и работаем над ними на английском языке.

Нужно сказать, что в нашей Школе мы не ставим перед собой задачи производства профессиональных художников. Если это получается, то замечательно. Это, скорее, «Школа молодого бойца» в области эмансипаторного подхода к искусству и педагогике. Речь идет о создании условий для формирования новых форм коллективности и сообщества, которое может быть открыто для новой вовлеченной публики и совместных действий.

СТ: Откуда происходят участники Школы?

ДВ: Участники нашей Школа принадлежат самым разным сферам: у нас есть активисты, художники, перформеры, танцоры, журналисты, социологи, поэты и один адвокат. Мы экспериментируем с открытой субъективностью современного художника и с тем, что значит для него участие в искусстве. Не так давно Борис Гройс переосмыслил высказывание Бойса о том, что каждый художник. Он говорит, что сейчас это утверждение перестало быть утопическим и означает, что «каждый становиться художником-капиталистом, создавая свой символический капитал в форме концептуального творчества на Facebook или где-либо ещё …». Таким образом, имеет смысл немного очистить ситуацию — подумать о том, как определенному художественному высказыванию удается находить свою публику, как мы способны воссоздать искусство как способ публичной деятельности, которая направлена на изменение статус-кво.

В то же время очень интересно понять, какие субъективности мы можем представить вокруг старомодной идеи «художника»? Какие профессиональные навыки тут требуется? Какой способ мышления? Что это значит быть современным? Российское общество гораздо более консервативное и архаическое чем западное, поэтому мы можем создать здесь очень интересную ситуацию, основанную на совершенно уникальных местных реалиях.

На Западе есть другая проблема — там все возможно. Мне приходилось работать во многих западных академиях, и я не мог не заметить, насколько потеряны студенты в бесконечных возможностях и необязательных реализациях; они не чувствуют острой необходимости быть художниками и не способны, в большинстве своем, создать что-то, что обладает смыслом за пределами рынка. В России ситуация намного проще. Здесь идет жесткая идеологическая борьба, в которой попытки создать что-то новое сталкиваются с резким неприятием и это помогает нащупать свой нерв в этой борьбе и, возможно, обнаружить ее смысл.

СТ: В каких помещениях занимается Школа?

ДВ: Сначала нам пришлось вести кочевой образ жизни. Мы начали в «Четверти» — модном креативном кластере, где резиденты преобразовали красивый заброшенный особняк в различные студии, театры, магазинчики и кафе и мы там арендовали довольно дешевое пространство. Потом это пространство рейдерски захватили какие-то бандиты и сейчас оно стоит пустое, а нам пришлось переехать в легендарный анти-фа-бар, который потом тоже закрылся. Были и другие места, из которых нам пришлось уходить. Но теперь (с сентября 2015) мы гордимся тем, что нам удалось создать собственное помещение — Дом Культуры (ДК) Розы. Наш ДК пытается создавать контр-публичное пространство в ситуации отсутствия или репрессии любых форм альтернативной публичности. В этом проекте совмещается история Домов Культуры в соц. странах, текущий опыт антикапиталистических социальных центров в Европе и Латинской Америки и тенденции прогрессивных арт-институций, ориентированных на развитие альтернативных аудиторий современного искусства.

В Советском Союзе ДК были массово распространены как инфраструктура для отдыха и образования людей, как поддержке государства, так и отдельных предприятий. Чему мы можем научиться на их опыте? Можем ли мы представить себе новую модель Дома Культуры, в котором будет распространяться маргинальное и вытесненное из широкой публичной сферы знание?

Важно отметить, что в современной российской реальности модель Дома Культуры может существовать только как создание контр-публичной сферы (counter-public sphere см. Нанси Фрэзер) — «подобные проекты могут существовать только как пространства исхода и перегруппировки, как пространства для образовательной и агитационной деятельности ориентированной на дальнейший выход (различных маргинализированных групп) на широкую публику».

СТ: Вы только что объявили о наборе студентов в летнюю школу в Берлине (август 2015). Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

ДВ: У нас есть уже довольно большой опыт проведения летних школ. Например, в 2013 году, мы делали пятидневную летнюю школу при сотрудничестве с Центром современного искусства в Москве и Европейским университетом в

СТ: Почему вы решили ограничиться участниками из постсоциалистических государств?

ДВ: Это было сознательное решение — немного позитивной дискриминации! — чтобы хоть как-то компенсировать неравенство в распределение ресурсов в культурном производстве, которое никто не отменил с падением Берлинской стены. Но формально говоря, и для Фонда и для нас есть простая прагматическая задача — уровень анти-левого рессентимента в

Основной вопрос, который мы ставим на летней Школе в Берлине звучит так: «Что есть социалистическое искусство сегодня?». В качестве отправной точки мы берем оригинальную советскую доктрину социалистического реализма, а дальше мы будем размышлять, как она может или не может быть «переведена» в реальность сегодняшней культурной политики. Что произойдет со всем этим набором «заржавевших» категорий — партийность, диалектика, вера в будущее, народность, новый человек, реализм — в текущей ситуации развития креативного капитализма и очевидной гегемонии различных версий модернистской традиции. Мы надеемся, что через эту процедуру мы сможем выйти на

СТ: Многие из ваших участников родились после 1989 года. Вы просили потенциальных участников, написать короткое эссе на тему того, что они думают о социалистическом искусстве. Итак, что же «социалистическое искусство» означает для них сегодня?

ДВ: Трудно обобщать, они очень разные в своих подходах, но это в основном о некоторых практик, которые они считают, не описываемы законами капиталистического накопления. Конечно, все они так или иначе признают, что у капитализма нет внешнего пространства, но в тоже время видят, что возникают какие-то важные ситуации, которые ускользают из этой гегемонии и пытаются выстраивать альтернативную систему и производства, оценок, и распространения искусства.

Иногда это наивные наблюдения, иногда пессимистичные, но очевидно, что в Школу придут участники, которые ищут свой собственный путь сопротивления системе, которую они однозначно оценивают как тупиковую, бессмысленную и скучную.

СТ: Я бы хотел спросить, что ты думаешь о состоянии современного художественного образования в России?

ДВ: Это очень грустная тема. У нас, конечно, есть система художественных академий, но ее позицию, в целом, следует назвать агрессивно консервативной. Российские художественные академии не могут быть описаны в категориях европейского понимания академии, как машины по производству и нормализации критического модернисткого подхода к искусству. Они представляют собой нечто совершенно другое, потому что в российском обществе вообще нет спроса на критическое или аналитическое искусство. Основными заказчиками искусства являются очень состоятельные люди, государство и церковь, которые востребуют производство икон, живописи для шикарных домов и официальные портреты. Конечно, как и везде существуют прогрессивные исключения, но экономически они не сопоставимы с парадным репрезентативным заказом. Кроме того, наши академии являются прекрасными школами по подготовке копиистов. Студенты приезжают учиться академическому ремеслу, в основном из Китая, где наиболее массово процветает производство копий.

В области современного искусства при муниципальной поддержке существует только школа Родченко в Москве. Там действительно серьезный профессиональный подход к образованию и они часто производят очень хороших молодых художников, но мне кажется, что их метод, во многом, конвенционально-дисциплинарный. При этом у них отсутствует реальный сертификат образования даже MA уровня.

Кроме того, есть несколько неформальных образовательных инициатив, организованных художниками. Например, есть институт База, инициированный Анатолием Осмоловским, есть Институт проблем современного искусства, которым руководит Стас Шурипа. Обе эти инициативы очень важны и дают серьезную инициацию в мир современного искусства, а их основатели — настоящие подвижники. Я, во многом не разделяю их политические и эстетические позиции, но испытывают огромное уважение к их усилиям, и надеюсь на возможность развития дружбы и сотрудничества между нашими школами.

СТ: Вы написали в манифесте ШВИЧД, что «Мы довольно скептически относятся к академизации художественного образования, которая происходит в западных высших учебных заведениях, возможно, потому, что мы — художник-инициаторы школы — никогда не проходили через жернова ее системы. Какие альтернативы вы выстраиваете в своих программах обучения?

ДВ: Однажды в разговоре, Клэр Бишоп сказала мне примерно следующее: «Дмитрий, ты, конечно, не можешь участвовать в процессе «раз-учения» (“de-schooling”), просто потому что ты никогда не был должным образом обучен». И это правда! Мы больше думаем о том, как выработать свой уникальный и органический курикулум для практик эмансипаторного образования, чем фокусируемся на пресловутом «раз-учении» (“de-schooling”). Клэр права, в России не может быть этой повестки по причинам, о которых я упоминал. Нам действительно нечему раз-учиваться, но стоит многому на-учиться. И это является главным отличием в подходе к формированию художников у нас и на Западе. «Академический поворот» в искусстве, во многом происходит

Я думаю, что сегодня стоит уклониться от подчинения логике западной нормализации не-нормального. Уклониться не для обманчивого эффекта неуловимости, а для возможности удержать ту планку равенства, без которой глобальная коммуникация всегда будет оставаться в той или иной степени нормализующим насилием и распространением неравенства. Конечно, находясь в реальности путинской России, где мало что осталось «нормального», эта позиция может казаться достаточно сложной игрой, но мы можем попытаться найти возможности для ее реализации. И я продолжаю верить, что практики эмансипаторного образования могут стать важной альтернативой, в которой богатые страны могли бы на равных, вместе с инициативами из бедных стран, преодолеть тупики нормативности западной современной реальности.

СТ: Как началось ваше сотрудничество с художественной школой в Киеве?

ДВ: Оно началось в марте 2014 года, когда началась эскалация конфликта в Украине. Нам было важно понять, что мы можем противопоставить насилию и войне. Именно в тот момент мы, как коллектив «Что Делать», вышли из выставочной программы Манифесты в Эрмитаже в знак протеста против российской политики в Украине. Тогда мы хотели понять, каким должно быть искусство в состоянии прямой военной конфронтации. Для начала мы решили провести встречу двух школ: нашей школы и Курса Современного Искусства из Киева и вместе обсудить ситуацию и наши возможности как художников и культурных деятелей. Нам удалось заручится поддержкой Фонда Розы Люксембург и пригласить 23 человека из Украины. Я до сих пор думаю, что это был очень рискованный шаг — вероятность того, что за те четыре дня, которые мы провели вместе в Петербурге, нагрянет полиция, что бы разогнать тайную сходку сторонников Майдана была очень высока. И не ясно, чем бы это могло кончиться и для нас и для наших украинских друзей, но к счастью, этого не произошло, хотя такие рейды были повсеместно. Это была очень важная встреча для обеих сторон, и я надеялся, что мы сможем дальше развивать нашу отчаянную инициативу уже на Украине, но в процессе нагнетания конфликта между нашими странами даже у наших украинских товарищей было все меньше и меньше возможностей и, наверно, желания общаться со своими русскими коллегами. Да и украинская образовательная инициатива была вскоре закрыта.

СТ: Каковы ваши соображения о масштабных выставках и биеннале, и что вы думаете об их способности адекватно заниматься вопросами образования? Я говорю сейчас о Манифесте 6 или, например, о Документе 12, в которой вы участвовали со своим газетным проектом в рамках «Журнала Журналов» в 2007 году. В этом году Венецианская биеннале пригласила к себе американский фонд Creative Time для проведения саммита, полностью сфокусированного на теме «Учебный план» (курикулум) в котором вы также приняли участие. Вы утверждаете, что «радикальное мышление и эстетика приручена для обслуживания «прогрессивной политики институтов власти». Поясните, пожалуйста, эту мысль.

ДВ: Я бы сказал, что подобные проекты, несомненно, могут оказывать положительное влияние на развитие профессиональных сообществ, которые в этом участвуют. В любой биеннале есть два типа публики: широкая публика, которая в большинстве случаев, даже не догадывается, что происходит за пределами зрелищного дисплея выставки. Так было в Венеции, так было и на Документе 12, когда большинство публики не имело возможности вникнуть в проект Журнала журналов, и только публикация каталога давала представление о конечном результате. Но есть, конечно, и профессиональный мир, который вникает в процессы совсем иначе. Признаемся честно, что многие из проектов в области образования не работают, прежде всего, потому, что они выстроены как вертикальные инициативы сильно уставших кураторов-звезд, у которых никогда нет времени для надлежащего исследования и выстраивания каких-то прочных отношений между участниками. Например, работа над журналом Документы полностью развалилась еще до того, как он вышел на публику. И в этом не малая доля вины самих участников, полностью погруженных в свою собственную работу и не видящих смысла особо вкладываться в

СТ: Вы думаете, что эпизодичность раз в два года не очень приспособлена для инициатив ориентированных на устойчивые формы развития?

ДВ: Большинство биеннале являются своего рода транзитными зонами, которые призваны рефлексировать глобальную картину состояния искусства, но не очень заинтересованы в

СТ: Возвращаясь к Манифесте. Какие были ваши планы участия в этой выставке, пока вы не отказались от участия в ней?

ДВ: Изначально мы договорились показать инсталляцию, которая должна была включать наш, как мы считаем, важный в местном контексте фильм «Башня Зонгшпиль». Этот фильм был посвящен протестам против строительства башни Газпрома в

СТ: Однако ваша Школа участвовала в Публичной программе Манифесты?

ДВ: Да, это правда, и для нас это был важный педагогический опыт. Мы с самого начала поддерживали Публичную программу, которую курировала Иоанна Варша. В отличие от официозной главной выставки, это была очень живая программа, очень много сделавшая для развития культурной ситуации в Питере. Мы, кстати, никогда не высказывались за бойкот Манифесты. Наша позиция неучастия в выставке была продиктована, прежде всего, нашей местной ситуацией. Мы говорили от лица единственных местных участников этой юбилейной выставки. Бойкот Манифесты иностранными участниками, нам казался вредным, потому что он бы ужесточил культурную изоляцию, в которой мы и так живем, единственное что мы рассчитывали, что они смогут сделать более жесткие и актуальные высказывания по ситуации. Поэтому, когда Иоанна пригласила нашу Школу к участию в своей программе, у педагогического состава, в целом, не было возражений. Но как отнесутся к этому предложению участники Школы? В то время среди них было несколько украинцев, несколько непримиримых антивоенных активистов — какое решение принять? Это вообще очень важный вопрос: кто принимает решения от лица Школы? Кто берет на себя ответственность? Студенты? Педагоги? Студенты приходят и уходят, а нам с этими решениями жить. В итоге мы решили, что в ситуации этического выбора решение должны принимать сами студенты. Было много споров, но в итоге они решили участвовать. Некоторые из наших участников были больше вовлечены в эту программу, некоторые меньше, но в целом это была ситуация сотрудничества.

Мы также использовали ситуацию открытия Манифесты для реализации итогового перформанса нашей Школы под названием «Атлант устал». Это была масштабная театральная постановка на улице, в высоком портике парадного входа в Эрмитаж, там, где стоят знаменитые Атланты. Спектакль был сделан без всяких согласований, наплевав на множество правил поведения и регуляций о собраниях в публичном пространстве. Открытие Манифесты, я думаю, нам сильно помогло, потому что мы смогли собрать огромную публику, и она нас, в какой степени, защитила от вмешательства полиции.

СТ: Какие проекты в области само-организованного художественного образования и критической педагогики вы считаете наиболее релевантными?

ДВ: Очень странно, но таких инициатив не так много. По крайней мере, из тех, что я знаю. Конечно Ashkal Alwan в Бейруте и Open School East в Лондоне. Есть также годовые курсы Maumaus в Лиссабоне. Интересно проанализировать, что большинство художников и художественных институций скорее организуют некоторые образовательные платформы, которые не обращены к художникам или же вообще не про искусство. Вместо этого они концентрируются на

Может быть, на Западе все вопросы экспериментального художественного образования решаются внутри академии (или свободных курсов внутри академии), которые являются довольно открытыми для критической педагогики, а за пределами западного благосостояния просто отсутствуют ресурсы для этого?

СТ: Хотелось бы узнать о перспективах развития Школы. Какой вы видите ее, скажем через несколько лет? Как она будет развиваться дальше?

ДВ: Мне кажется, что у нас есть серьезный потенциал для роста, но мы не хотели бы превращать нашу неформальную инициативу в некую сертифицированную академию. Мы хотим сохранить ее интимный и конфиденциальный характер, но в то же время сделать ее более устойчивой. Нам хотелось бы планировать будущее более уверенно. Хотелось бы дать нашим студентам больше возможности для реализации их работ и обеспечить им более комфортные условия для учебы и отдыха. Еще мы хотим большего пространства, инфраструктуры и бюджетов, но это все вряд ли можно представить в нынешней политической и экономической ситуации.

Кроме того, на уровне содержания образования, я думаю, что нам требуется больше времени для реализации экспериментов с нашими методологиями и возможности наблюдать, как они работают. Сейчас все происходит слишком быстро и слишком импровизированно, но я надеюсь, что и сейчас нам удается извлекать смысл из всех нехваток, что у нас есть.