Майкл Фрид. «Искусство и объектность»

Первый русский перевод хрестоматийного, но до сих пор вызывающего споры эссе 1967 года теоретика модернистского искусства Майкла Фрида, в котором он критикует «театральность» минимализма — для зина «Школы для художников 2017» Воронежского центра современного искусства.

Дневники Эдвардcа, запечатлевшие его размышления, редко доходили до печати по его же нежеланию. Он писал: «Если уничтожить наш мир и заново создать новый, он был бы в каждой детали в точности похож на нынешний, но все же он не мог бы быть таким же». Следовательно, поскольку существует непрерывность, т. е. время, «лично я уверен, что мир существует заново каждое мгновение так, что существование вещей каждое мгновение прекращается и каждый момент обновляется». Можно быть уверенным в том, что «каждое мгновение мы видим то же самое доказательство существования Бога, какое мы могли бы увидеть, если бы наблюдали, как Он создавал мир в самом его начале».

Перри Миллер, «Джонатан Эдвардс»[1]

I

«Авантюра», известная как минимализм, искусство ABC, первичные структуры и специфические объекты, является идеологической в своей основе. Она стремится занять и высказать позицию, которую можно сформулировать словами и которая была сформулирована на практике некоторыми из его ведущих представителей. Это с одной стороны отделяет данное явление от модернистской живописи и скульптуры, а с другой стороны также выявляет важное различие между минимализмом, или, как я предпочитаю называть его, буквализмом, и

Претензии буквализма к живописи сводятся в основном к двум вещам: относительный характер практически всей живописи и ее вездесущность — абсолютная невозможность уйти от изобразительного иллюзионизма. По мнению Дональда Джадда,

«когда начинаешь соотносить части, первое, что ты предполагаешь, что перед тобой неопределенное целое — прямоугольник холста — и определенные части, что тут же сбивает с толку, потому что следовало бы иметь определенное целое и, возможно, никаких частей, или очень мало»[2].

В современной модернистской живописи акцент на форме основы усугубляет ситуацию. […] Живопись тут видится как искусство, находящееся при смерти, в котором круг приемлемых решений основной проблемы — как организовать поверхность изображения — жестко ограничен. Использование основ другой формы, нежели прямоугольной, может с точки зрения буквалистов лишь продлить агонию. Очевидный выход — перестать работать на одной плоскости, отдав предпочтение трем измерениям. […]

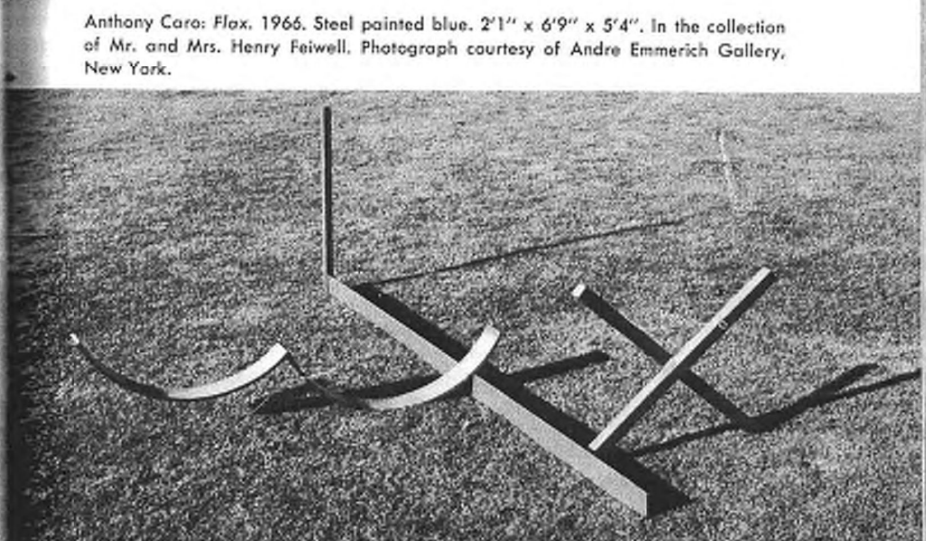

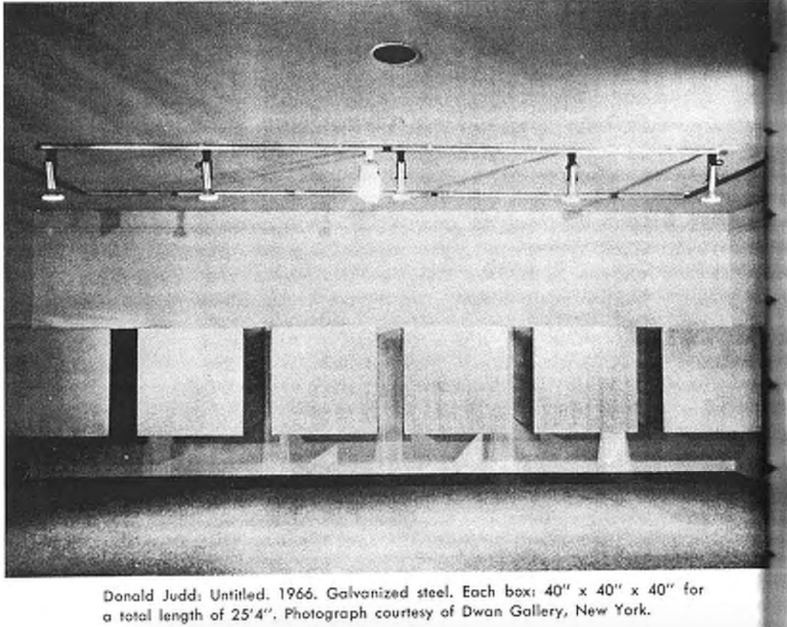

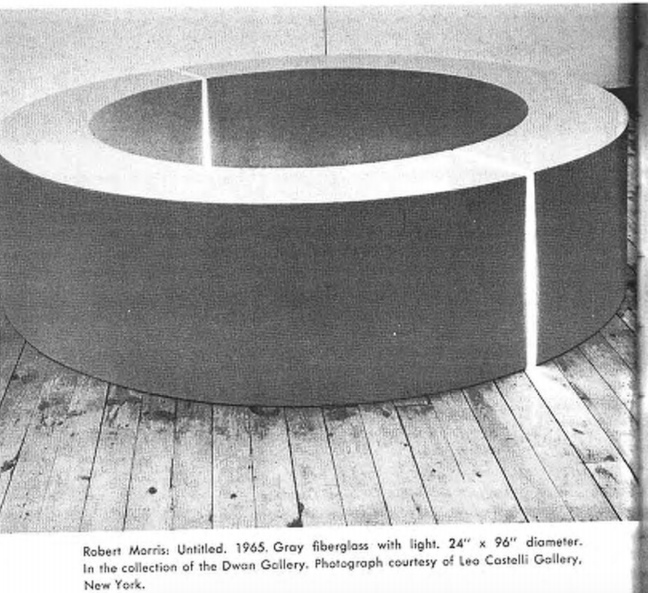

Отношение буквалистов к скульптуре еще неоднозначнее. Джадд, к примеру, по-видимому, считает, что, то что он называет специфическими объектами, скульптурой не является. А Роберт Моррис размышляет о своей очевидно буквалистской работе, как о возобновлении ушедшей традиции конструктивистской скульптуры, восходящей к Татлину, Родченко, Габо, Певзнеру и Вантонгерло. Те или иные разногласия не столь важны, как общее во взглядах Джадда и Морриса. Прежде всего они противопоставляют свои работы скульптуре которая, как в общем и живопись, «создается постепенно, шаг за шагом, с задуманными добавлениями», и в которой «конкретные элементы… отделенные от целого, устанавливают отношения внутри работы». (Они приводят в качестве примера работы Дэвида Смита и Энтони Каро под этим описанием). Стоит отметить, что «постепенный, пошаговый» и «реляционный» характер большинства скульптур ассоциируется Джаддом с тем, что он называет антропоморфизмом: «луч света, железный объект, вторящий движению… вместе они образуют натуралистичную антропоморфную картинку. А пространство этому отвечает». Против такой «многочастной, измененной» скульптуры Джадд и Моррис утверждают ценности целостности, единственности и неделимости существования работы: «одна вещь», единственный «специфический объект». […] И для Джадда, и для Морриса… решающий фактор — форма. «Унитарные формы» Морриса — многогранники, сопротивляющиеся тому, чтобы быть воспринятыми иначе, чем просто форма: так гештальт — всего только «постоянная, известная форма». И форма сама по себе в его системе — «важнейшая скульптурная ценность». Таким же образом, говоря о своих работах, Джадд отметил:

«Проблема в том, что все, что не абсолютно плоско, в

Форма — это объект: во всяком случае то, что обеспечивает целостность объекта, это сосредоточенность на форме. По-моему, суть акцента на форму, производящего впечатление и упомянутого многими критиками состоит в том, что работы Джадда и Морриса пусты.

II

Форма была обсуждаемой темой также и в отношении живописи последних лет. В некоторых своих последних текстах я постарался показать, как в работах Ноланда, Олицки и Стеллы постепенно возник конфликт между формой как основным свойством объектов и формой как медиумом живописи. Грубо говоря, успех или неудача той или иной картины теперь зависит от ее способности удерживаться, выглядеть или просто быть убедительной в качестве формы, чтобы каким-то образом предотвращать или избегать вопросов, делает она это или нет. Ранние картины баллончиками Олицки — чистейший пример картин, форма в которых и удерживается, и не удерживается. В то время как в более новых картинах, так и в лучших работах Ноланда, и последних работах Стеллы, требование к представленной картине удерживать форму избегается разными способами.

Что в данном конфликте поставлено на карту — воспринимаются ли обсуждаемые картины или объекты как картины и объекты соответственно? Что позволяет идентифицировать их как картины? Не то ли, что они сопротивляются требованию быть воспринятыми как объекты? В противном случае они воспринимаются никак иначе, как объекты.

Можно подвести итог, сказав, что модернистская живопись пришла к тому, что своим необходимым качеством обнаружила победу или исключение своей собственной объектности, и что решающий фактор в этом деле — форма, но форма, принадлежащая картине, должна быть изобразительной, а не (или не только) буквальной. В то время как буквализм делает ставку на форму как основное свойство объектов или же как на объект сам по себе. Буквализм стремится не разрушить или исключить свою объектность, а наоборот, обнаружить и создать объектность как таковую.

В своем эссе «Недалекое прошлое скульптуры» Клемент Гринберг обсуждает эффект присутствия, который начал ассоциироваться с деятельностью буквалистов [3]. […]

«Присутствие» может быть названо по размеру или внешнему облику не-искусством. Более того то, что обозначает не-искусство сегодня и обозначало последние несколько лет, вещь довольно определенная. В статье «После абстрактного экспрессионизма» Гринберг написал: «натянутый или закрепленный холст уже существует в виде картины — хотя и не обязательно удачной»[4].

По этой причине, как он отмечает в «Недалеком прошлом скульптуры», возможность выглядеть как

«Сейчас избегают искусства, похожего на машинерию, потому что такие работы не дотягивают до

Значение «состояние не-искусства» в данном контексте — это то, что я до этого называл объектностью. Казалось бы, лишь одна объектность в нынешних обстоятельствах может закрепить идентичность чего-либо, если не как

В любом случае есть явный контраст между буквалистским вариантом объектности, кажущимся почти что искусством самим по себе, и самоустановленным императивом модернистской живописи, что она побеждает или приостанавливает свою объектность с помощью медиума формы.

На самом деле недавняя модернистская живопись находит чувствительность буквализма чуждой и антиэтической по отношению к собственной: будто с этой точки зрения запросы искусства и состояние объектности напрямую конфликтуют.

Тогда встает вопрос: что такого есть в объектности — спроектированном и воплощенном буквалистами понятии, что делает ее хотя бы и с точки зрения последней модернистской живописи антиэтической в отношении искусства?

III

Ответ, который я хочу предложить, таков: привязанность буквалистов к объектности — всего лишь претензия на создание нового театрального жанра. И этот театр сейчас является отрицанием искусства.

Буквалистская чувствительность театральна для начала потому, что она заботится об определенных обстоятельствах, при которых зритель удивит буквалистскую работу. Моррис это уточняет: в то время как в предыдущем искусстве «то, что должно быть получено от работы, находится строго внутри нее», опыт буквализма состоит в помещении объекта в ситуацию — такую, которая, фактически по определению включает зрителя. […]

Моррис верит, что осознание этого усиливается «мощностью постоянной заданной формы — гештальтом», с которым вид работы разносторонне постоянно сравнивается. Это также усиливается большим масштабом буквалистских работ. […] Чем больше объект, тем дальше нам приходится отходить от него:

«Именно это и нужно — бо́льшее расстояние от объекта до нас, чтобы его было видно полностью. Это структурирует неличный или общественный образ действий [который отстаивает Моррис]. Однако это всего лишь то расстояние между объектом и субъектом, которое создает продленную во времени ситуацию, потому что физическое участие становится необходимым».

Театральность Моррисовского понятия «неличного или общественного образа действий» кажется очевидной: большой размер работы в соединении с его нереляционным, унитарным характером дистанцирует зрителя не только физически, но и психически. Кто-то может сказать: именно это отдаление и делает зрителя субъектом и рассматриваемый предмет… объектом. Но из этого не следует, что чем больше предмет, тем надежнее устанавливается его «общественный» характер. Напротив, «за пределами определенного размера объект может подавить, и гигантский масштаб может стать критической точкой». Моррис хочет достичь присутствия с помощью объектности, которая требует определенного масштаба, а с помощью одного только размера […]… те вещи, которыми являются буквалистские работы, должны каким-то образом противостоять зрителю. Они должны находиться не просто в одном пространстве со зрителем, но у него на пути. Ничто из этого, Моррис утверждает,

«не показывает недостаток интереса к объекту, как таковому. Но теперь мы беспокоимся за контроль над… всей ситуацией. Контроль необходим, если переменные объекта, света, пространства, тела должны работать. Объект не стал менее важным. Он только стал менее самодовольным».

Я думаю, важно отметить, что «вся ситуация» подразумевает, что все это включает, по-видимому, и тело зрителя. Нет ничего в его поле зрения — ничего, что он все равно не замечает — что как бы показывает свою неважность для ситуации и тем самым для переживания, о котором идет речь. Напротив, то, что должно восприниматься целиком, воспринимается лишь как часть ситуации. Все считывается не как часть объекта, а как часть ситуации, в которой установлена его объектность, и на которую по крайней мере частично эта объектность полагается.

IV

Более того присутствие буквализма, которое Гринберг первый проанализировал, по существу является театральным эффектом или качеством, чем-то вроде сценического присутствия. Это функция говорит не только о навязчивости и часто даже агрессивности буквалистских работ, но и об особом соучастии, которое работа выпытывает у зрителя. О

V

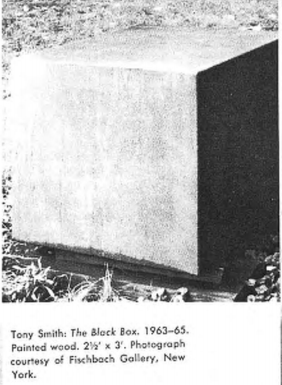

Поэтому, я полагаю, что в основе буквалистской теории и практики лежит некий скрытый натурализм, антропоморфизм. Обо всем, что имеется в виду под понятием присутствия, можно судить по редкому, но откровенному заявлению Тони Смита: «Я думал о них [т. е., скульптурах, которые он обычно создает] не как о скульптурах, но как о своего рода присутствиях». Скрытность и потаенность антропоморфизма была такова, что буквалисты сами, как мы видели, не стеснялись следующим образом оценивать модернистское искусство, которому они себя противопоставляли. К примеру, скульптуру Дэвида Смита и Энтони Каро оценили антропоморфичной — характеристика, надуманная и высосанная из пальца. В общем проблема буквализма не в том, что он антропоморфичен, но в том, что его значение, равно как и скрытность его антропоморфизма, неисправимо театральны. […] Главное отличие, которое я предлагаю, проходит между работами фундаментально театральными и работами, которые не театральны. Это такая театральность, которая несмотря на различия в работах соединяет таких художников, как Бладен и Гросвенор, которые оба позволили «огромному масштабу [достичь] критической массы» (Моррис), и других более сдержанных художников, как Джадд, Моррис, Андрэ, Мак-Кракен, Левитт и, несмотря на размер некоторых его работ, Тони Смит[5]. Все это говорит в пользу театра, пусть и не явно. Буквалистская теория отрицает модернистскую живопись и скульптуру по крайней мере в работах самых заслуженных художников последнего времени.

В этой связи описание Тони Смитом ночной, «бесконечной» поездки на машине в

Переживание рассматривается Смитом как вещь, целиком доступная всем, и не из принципа, но по факту, и вопрос, испытал ли действительно его человек или нет, даже не встает. […]

Какой опыт пережил Смит на магистрали? Или лучше задать вопрос по-другому: если магистраль, взлетные полосы и учебные плацы не произведения искусства, то что они? — Что, как не пустые и «заброшенные» ситуации? И что пережил Смит, как не переживание того, что я называл театром? Это как будто магистраль, взлетные полосы и учебные плацы раскрывают театральный характер буквализма, только без объекта, как если бы вне искусства вообще объект был нужен только внутри комнаты (или, возможно, в любых обстоятельствах, менее экстремальных, чем эти). В каждом из обоих случаев объект, так сказать, чем-то подменяется: например, на магистрали постоянным наплывом дороги и одновременным «провалом» все новых метров асфальта, выхваченных светом фар, чувством самой дороги как

VI

Свидетельство Смита о переживании поездки на магистрали подтверждает глубокую враждебность театра по отношению к искусству и раскрывает как раз в отсутствии объекта и в том, что занимает его место, то, что может быть названо театральностью объектности. Точно так же, однако, утверждение, что модернистская живопись побеждает или исключает свою объектность, в сущности является утверждением, что она побеждает или исключает театр. И это значит, что идет война между театром и модернистской живописью, между театральным и изобразительным — война, которая, несмотря на выраженное отрицание буквалистами модернистской живописи и скульптуры, на самом деле, является не программным или идеологическим вопросом, а вопросом переживания, убеждения, чувствительности. […]

Категоричность и очевидная неразрешимость этого конфликта совершенно нова. Я отмечал ранее, что объектность стала проблемой модернистской живописи только в последние несколько лет. Это, однако, не говорит о том, что до последних событий картины или скульптуры в этом отношении были просто объектами. Я думаю, было бы ближе к правде сказать, что они не были. Риска и даже возможности видеть в произведениях искусства не более, чем объекты, не существовало. То, что эта возможность появилась примерно в 60-е годы, в значительной степени было результатом развития модернистской живописи. Грубо говоря, чем больше определенная передовая живопись была похожа на объекты, тем больше вся история живописи со времен Мане была бы понята — неправильно, я думаю — как состоящая в постепенном (хотя в конечном счете неадекватном) открытии своей объектной сущности[6]; более острым стало бы требование к модернистской живописи выявить свою традиционную, а точнее изобразительную сущность, разрушая или исключая собственную объектность с помощью медиума формы. Взгляд на модернистскую живопись как на явление, склонное к объектности, подразумевается в ремарке Джадда: «Новые [т. е., буквалистские] работы, очевидно, больше походят на скульптуру, чем это удается живописи, но они ближе к живописи»; и в целом буквалистская чувствительность основана на этой точке зрения. Буквалистская чувствительность, тем самым — ответ тому же развитию, которое вынудило модернистскую живопись отменить свою объектность. А точнее, с другой точки зрения, в терминах театра это развитие видится по своей чувствительности театральным, даже зараженным и испорченным театром. Подобным образом то, что вынудило модернистскую живопись разрушить или исключить свою объектность, было не просто внутренним развитием, но и такой же общей, окружающей, заразной театральностью, которая затронула буквалистскую чувствительность в первую очередь, и в чьей хватке рассматриваемое развитие и модернистская живопись в целом выглядит не более чем как непритязательный и бесприсутственный театр. Именно необходимость разжать этот удушающий захват, сделала объектность проблемой модернистской живописи.

Объектность также стала проблемой и для модернистской скульптуры. Это так, несмотря на тот факт, что скульптура, будучи трехмерной, походит и на обыкновенные объекты, и на буквалистские работы, а живописи это не удается. Почти десять лет назад Клемент Гринберг подытожил то, что казалось ему появлением нового скульптурного «стиля», безусловным мастером которого был Дэвид Смит, следующими словами:

«Представление абсолютно оптическим и формирование какой-либо субстанции в качестве изобразительной, скульптурной или архитектурной внутренней части окружающего пространства завершает полный цикл антииллюзионизма. Вместо иллюзии вещей нам сейчас предлагается иллюзия модальностей, а именно: материя бесплотна, невесома и существует только оптически, как мираж»[7].

С 1960 года это описанное развитие отразилось в целом ряде удачных работ английского скульптора Энтони Каро, чьи работы каким-то образом сопротивляются тому, чтобы их рассматривали в рамках объектности, в отличие от работ Дэвида Смита. Характерные для Каро скульптуры — это просто сопоставленнные двухтавровые балки, перекладины, цилиндры, длинные трубы, листы металла и решетки, а не сложносоставной объект. Взаимовлияние элементов, а не отдельность каждого из них — вот, в чем суть, хотя, конечно, замена любого элемента стала бы такой же решающей, как и изменение их расположения. […] Отдельные элементы придают значение друг другу именно в силу их сопоставления: в этом смысле то, на что стоит смотреть в работах Каро и что неразрывно связано с понятием значения, это синтаксис. Сконцентрированность Каро на синтаксисе приводит, по мнению Гринберга, к «акценту на абстрактность и на радикальную непохожесть на природу»[8]. И Гринберг отмечает также: «Ни один другой скульптор пока не ушел так далеко от структурной логики обычных, ощутимых вещей». Тем не менее важно подчеркнуть, что это функция скульптур Каро больше чем их слабость, открытость, последовательность частей, отсутствие общих видов и фокусов внимания, непроницаемость и т. д. … Скорее, они разрушают или смягчают объектность, имитируя не конкретные жесты, а эффективность жестов; как определенная музыка и поэзия, они одержимы знанием человеческого тела и тем, как бесчисленными способами они могут повлиять на создание значения. Получается, что скульптуры Каро воплощают осмысленность как таковую, как если бы сама возможность говорить и делать делала его скульптуры возможными. Все это, нельзя не заметить, делает искусство Каро источником антибуквалистской и антитеатральной чувствительности. […]

VII

В этом месте я хочу заявить, что не надеюсь подтвердить или доказать это, но все же я верю, что театр и театральность находятся сегодня в состоянии войны не просто с модернистской живописью (или модернистской живописью и скульптурой), но с искусством как таковым. И они находятся в той мере вражды, в какой разные виды искусства могут быть определены как модернистские, имеющие модернистскую чувствительность как таковую. Это заявление можно разбить на три утверждения или тезиса.

1. Успех, даже выживание искусства стал все больше и больше зависеть от его способности победить театр. Это возможно нигде так не очевидно, как в самом театре, где необходимость победить то, что я называл театром, главным образом стала чувствоваться, как необходимость установить кардинально отличные отношения со зрителем. (Значимые тексты по теме: Брехт и Арто). Поскольку у театра есть зритель (для него он и существует), и этим он отличается от других видов искусства. Больше, чем что бы то ни было, именно это свойство театра невыносимо для модернистской чувствительности. Здесь важно отметить, что у буквализма тоже есть зритель, хотя и особый: зрителю является буквалистская работа в рамках ситуации, которую он переживает, и есть важный смысл, согласно которому предъявляемая работа существует лишь для него одного, даже если он реально не наедине с работой в момент встречи. […]

Это преодоление театра, которое модернистская чувствительность превозносит больше всего и которое в наше время определяется как отличительный признак высокого искусства. Однако есть один вид искусства, который по самой своей природе полностью избегает театральности, — кино[9]. Это помогает объяснить, почему в целом кино, включая и откровенно плохие фильмы, приемлемы для модернистской чувствительности, в то время как всё, кроме самой успешной живописи, скульптуры, музыки и поэзии, неприемлемо. Поскольку кино избегает театра, это как бы автоматически обеспечивает доброжелательный прием и прибежище для той чувствительностей, которая находится в состоянии войны с театром и театральностью. В то же самое время автоматически гарантированное убежище, или точнее, факт того, что оно предоставляется, является убежищем от театра, но не триумфом над ним. Поглощение, а не победа означает, что кино, даже самое экспериментальное не может быть модернистским.

2. Искусство деградирует, как только достигает состояния театра. Театр — общий знаменатель, под который подводятся огромные и, на первый взгляд, несопоставимые виды деятельности друг с другом, и который отличает эти занятия от радикально иных явлений модернизма. Здесь, как и везде, центральный вопрос — о ценности и уровне. Например, невозможность определить огромную разницу в качестве между, скажем, музыкой Картера и Кейджа, или между картинами Луиса и Раушенберга значит, что настоящие отличия — между музыкой и театром в первом случае и между живописью и театром во втором — замещены иллюзией того, что барьеры между искусствами стираются (Кейджа и Раушенберга верно рассматривать, как равных) и что сами виды искусства в конце концов скатываются к

3. Понятия качества и ценности в той степени, в которой они являются центральными для искусства, понятие самого искусства имеют смысл или в целом значимы только по отношению к искусству отдельных художников. Театр же пролегает между видами искусств. Важно отметить, что в своих высказываниях буквалисты избегали проблемы ценности и качества, в то же самое время, когда они выразили значительную неуверенность в том, является ли то, что они сами делают, искусством. Описание предпринятого ими дела, как попытки установить новое искусство не устраняет неопределенность в этом вопросе, в лучшем случае указывает на ее источник. Сам Джадд также признал проблематичность буквалистской затеи своим заявлением: «Работа просто должна быть интересной». Для Джадда так же, как и для буквалистской чувствительности в целом все, что имеет значение –способность представленной работы выявить или поддерживать интерес. В то время как в модернизме не что иное, как именно убежденность в том, что отдельная картина, скульптура, поэма или музыкальное произведение могут или не могут выдержать сравнение с работами прошлого в этом виде искусства, качество которых не ставится под сомнение, является краеугольным вопросом. (Буквалистская работа часто осуждается (если осуждается) за то, что она скучна. Более суровым обвинением было бы, что она просто интересна).

По мнению Джадда, интерес в данных работах содержится и в их характере в целом, и в чистой специфичности материалов, из которых они сделаны. […] Подобно специфическим объектам Джадда и гештальтам или унитарным формам Морриса, куб Смита содержит дополнительный интерес; невозможно почувствовать его завершенность, он неисчерпаем. Впрочем, эта неисчерпаемость не по причине какой-либо полноты — такова неисчерпаемость искусства — но по причине того, что там нечего исчерпывать. Такова бесконечность дороги, если она, к примеру, круговая.

Бесконечность, будучи способной, даже будучи обязанной длиться, — центральное понятие для концепта интереса и концепта объектности. На самом деле, кажется, что именно переживание больше всего затрагивает буквалистскую чувствительность, и что буквалисты стремятся к объективизации в своих работах повторением одинаковых элементов («одна вещь после другой» Джадда), которое подразумевает, что рассматриваемые элементы могли бы повторяться до бесконечности. Отчет Смита о его переживании во время поездки по ночной трассе документирует это возбуждение чуть ли не прямым текстом. […]

Здесь наконец я хочу подчеркнуть одну вещь, которая возможно уже стала ясна: переживание, о котором идет речь, сохраняется во времени, и представление о бесконечности, о которой я заявлял, имеет центральное значение для буквализма, и теория по существу является изображением бесконечной или неопределенной длительности. Опять же важно свидетельство Смита о его ночной поездке. Моррис тоже высказался ясно: «Переживание произведения искусства обязательно существует во времени», даже если бы он этого и сказал, это бы ничего не изменило. Обеспокоенность буквалистов временем — точнее длительностью переживания — я думаю, парадигматически театральна: театр противостоит зрителю и таким образом изолирует его бесконечностью не просто объектности, но и времени, а чувство времени, приходящего и уходящего, одновременно приближающегося и удаляющегося, будто задерживающегося в бесконечной перспективе, и есть та темпоральность, с которой по сути театр имеет дело…[10] Эта озабоченность указывает на глубокое различие между буквалистскими произведениями и модернистской живописью и скульптурой. Переживание упомянутых живописи и скульптуры не имеет длительности, но не потому что человек в действительности переживает картину Ноланда или Олицки или скульптуру Смита или Каро моментально, а потому что в каждое мгновение работа сама является цельным высказыванием. […] Именно это непрерывная и цельная явленность аккумулируется в вечное творение самой себя, которое человек переживает в виде некой мгновенности. Как будто если бы зритель был гораздо более восприимчив, то единственного кратчайшего мига хватило бы, чтобы увидеть, прочувствовать всю работу во всей ее глубине и полноте, чтобы быть окончательно убежденным ей. (Здесь важно отметить, что понятие интереса подразумевает темпоральность в виде длящегося внимания, направленного на объект, тогда как понятие убежденности этого не подразумевает). Я хочу заявить, что благодаря своей явленности и мгновенности модернистская живопись и скульптура разрушают театр. На самом деле, у меня есть соблазн предположить, что, сталкиваясь с необходимостью разрушить театр (а это самое первое условие существования живописи и скульптуры, условия, существующего в настоящем сокрытии или учреждении длящегося и постоянного настоящего), все другие современные модернизмы, в первую очередь поэзия и музыка, к этому разрушению стремятся.

VIII

Это эссе будет прочитано как атака на определенных художников (и критиков) и, как защита других. И, конечно, это правда, что желание различить то, что для меня подлинное искусство нашего времени, а что нечто иное. Последнее, несмотря на преданность, страсть и ум их создателей, мне кажется, наделено определенными характеристиками, связанными в данном тексте с понятиями буквализма и театра, это и побудило меня написать настоящий текст.

В самых последних фразах я хочу обратить внимание на абсолютную вездесущность — подлинную универсальность — чувствительности или режима существования, который я назвал испорченным и извращенным театром.

Мы все являемся буквалистами. Почти всю или всю свою жизнь.

Явленность — это благодать.

Перевод с английского Артура Сафонова, при участии Татьяны Данилевской

Примечания

[1] Перри Миллер — американский историк, автор, биографический книги «Джонатан Эдвардс» об американском теологе XVIII века, первом кальвинисте.

[2] Это было сказано Джаддом в интервью с Брюсом Гласером, под редакцией Люси Р. Липпард, опубликованном под названием «Вопросы Стелле и Джадду», в журнале Арт Ньюс, LXV от 5 сентября 1966. Комментарии по Джадду и Моррису в эссе, были взяты из этого интервью, из эссе Джадда «Специфические объекты», Артс Йербук, 8, 1965 или из эссе Роберта Морриса «Заметки о скульптуре» и «Заметки о скульптуре, Часть 2»… Мне следует добавить, что, разделяя, как мне кажется, общую позицию Джадда и Морриса, я проигнорировал многие различия между ними и использовал отдельные высказывания из дискуссии не в том смысле, в котором они были изначально. […]

[3] Опубликовано в каталоге к выставке Музея искусств округа Лос-Анджелес «Американская скульптура шестидесятых».

[4] […] В общих чертах это, несомненно, правильно. Однако можно сделать некоторые уточнения. Для начала голый холст, прикрепленный к стене «не обязательно» удачная картина; было бы меньшим преувеличением сказать, что это не так. Можно возразить, что в будущем обстоятельства могут сложиться так, что картина станет успешной; но я бы поспорил, что, чтобы это произошло, идея живописи должна измениться так сильно, чтобы ничего кроме названия не осталось. (Это потребовало бы гораздо больших изменений, чем те, через которые прошла живопись от Мане до Ноланда, Олицки и Стеллы!) Более того, видя в

[5] Как раз театральность связывает таких далеких друг от друга, на первый взгляд, художников как Капроу, Корнелла, Раушенберга, Ольденбурга, Флавина, Смитсона, Кинхольца, Сигала, Самараса, Христо, Кусаму… список можно продолжить.

[6] По этому поводу можно сказать, что это ложный вывод из того факта, что все более явное признание буквального характера живописной основы было центральным в развитии модернистской живописи: а именно буквальность как таковая крайне важна и является художественной. […]

[7] «Новая скульптура», Искусство и Культура, Бостон, 1961, с. 144.

[8] Эта и следующая ремарки взяты из эссе Гринберга «Энтони Каро», Артс Йербук X, 1965. […]

[9] Как именно кино ускользает от театра — прекрасный вопрос, нет сомнений, что ответ кроется в феноменологии кино, сосредоточенной на сходствах и различиях между ним и театром — например, что в фильмах актеры физически не присутствуют, фильм спроецирован на расстоянии от нас, экран не переживается в виде существующего объекта с особым физическим отношением к нам, и т. д. […]

[10] Связь между пространственной рецессией и описанным опытом темпоральности (можно предположить, что первое — известная метафора для второго) невозможна во многих сюрреалистических картинах (к примеру, де Кирико, Дали, Танги, Магритта…). Более того темпоральность, проявляющаяся в виде ожидания, страха, беспокойства, предчувствия, памяти, ностальгии, застоя, часто представляет собой явный предмет изображения на их картинах. На самом деле, есть глубокое родство между буквалистской и сюрреалистской чувствительностью… В обоих случаях используется образность, которая одновременно является и целостной, и фрагментарной, неполной; в обоих случаях прибегают к антропоморфизму объектов или конгломераций объектов… оба течения способны достигать выдающихся эффектов «присутствия»; и оба имеют тенденцию к размещению и изоляции объектов и людей в ситуациях: закрытая комната и заброшенный искусственный ландшафт одинаково важны и для сюрреализма, и для буквализма… Это родство можно обобщить, сказав, что эти чувствительности, сюрреалистическая и буквалистская, как видно в работах определенных авторов, обе театральны. […]