Царя утешители. Митьки приносят Ивану Грозному нового сына

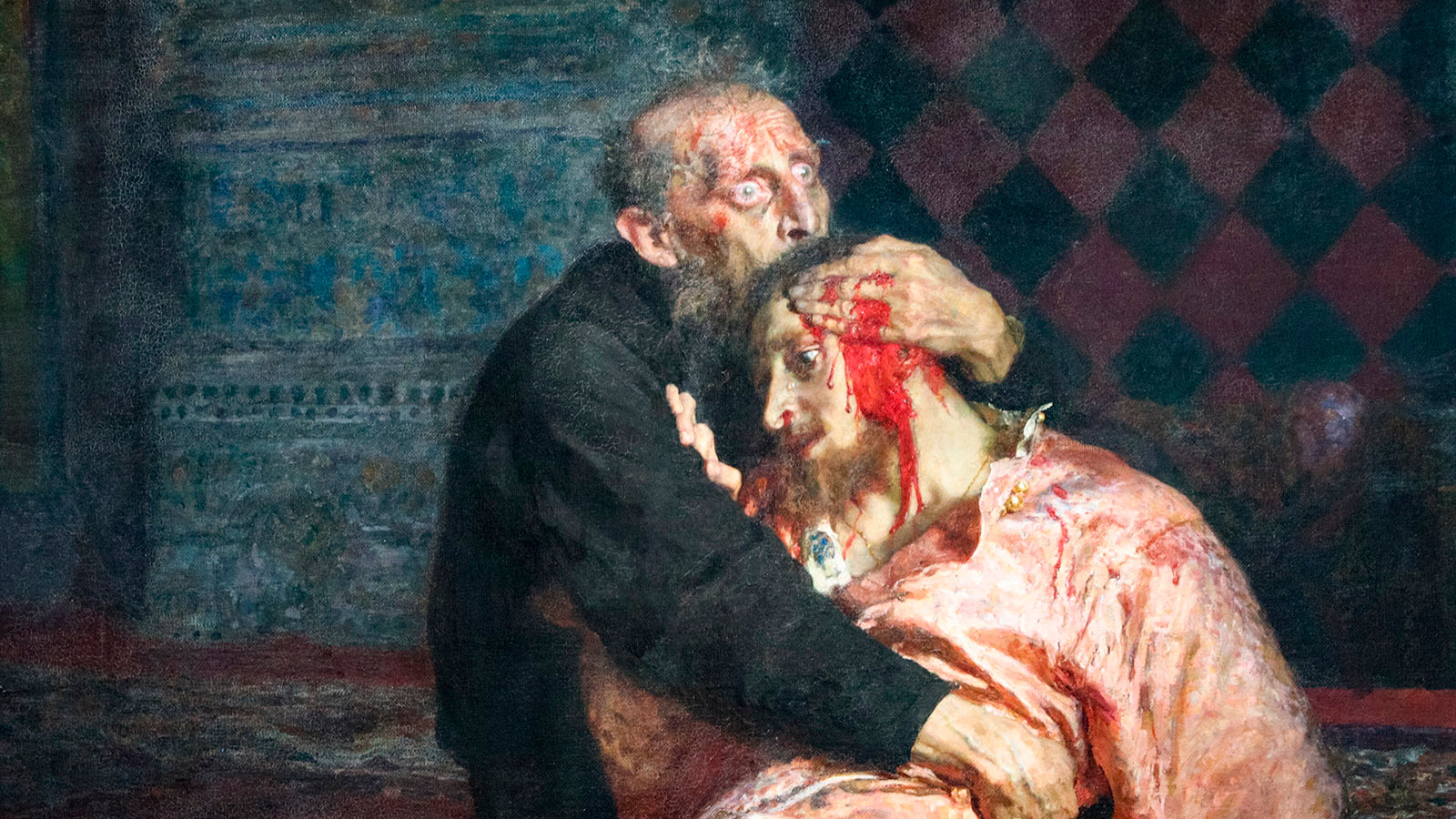

Тема прямого или косвенного убийства правителем страны собственного сына воспроизводится в российской истории, культуре и искусстве, как минимум на протяжении последних четырех столетий (Иоанн Грозный, Петр I, Иосиф Сталин). Не смотря на частотность и аморальность данного события, сыноубийство никогда даже краткое время не находилось в центре общественного внимания. Единственный случай актуализации данной темы в широких кругах российского общества связан со спорами вокруг картины Репина «Иван Грозный и царевич Иван 16 ноября 1581 года».

Резонанс, который с первого дня своего представления публике вызывает картина Репина, кажется несколько странным.

Ведь, во-первых, между событием смерти царевича и написанием картины прошло более 300 лет,

во-вторых, сюжет картины по факту не нов и представляет собой не более, чем художественное изображение исторического события, описанного еще Карамзиным в «Истории государства Российского»:

«Иоанн в волнении гнева закричал: „Мятежник! Ты вместе с Боярами хочешь свергнуть меня с престола!“- и поднял руку. Борис Годунов хотел удержать её: Царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно ударил им Царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровию. Тут исчезла ярость Иоаннова. Побледнев от ужаса, в трепете, в исступлении он воскликнул: „Я убил сына!“ — и кинулся обнимать, целовать его; удерживал кровь, текущую из глубокой язвы; плакал, рыдал, звал лекарей; молил Бога о милосердии, сына о прощении»

в-третьих, на сегодняшний день факт убийства Грозным сына Ивана не может быть подтвержден. Это значит, что изображенное Репиным вполне можно рассматривать как вымышленный образ, и соответствующе к нему относиться (разумеется, со всеми последующими выводами).

Однако, если каждый современный зритель согласится с утверждением допустимости изображения художником выдуманного исторического факта (митьки никогда не дарили Ивану Грозному нового сына, а также новые уши Ван Гогу), то при упоминании о Репинской картине воинствующий зритель свое согласие отзовет.

По неизвестной причине никак не задействованы в спорах о Репинском образе слова и взгляды самого Ивана Грозного о допустимости сыноубийства христианским правителем ради царства.

Из его письма Курбскому: «Вспомяни же и в царех Великого Константина: како царствия ради, сына своего, рожденного от себе убил есть!»

Следуя царской логике, в сыноубийстве нет ничего постыдного, более того, и в случае совершения этого убийства Ивана IV следовало бы прославить. Очевидно, что согласие с подобными взглядами даже для почитателей Ивана Грозного окажется проблематичным.

Все это приводит нас к выводу о том, что борьба с картиной Репина основывается на общественном неприятии приписывания российскому правителю любых морально сомнительных действий и даже помыслов, не обязательно убийства сына, а, например, пьянства или измены жене (пример, с «Матильдой» Алексея Учителя более чем показателен). О царе нельзя говорить даже очевидных небылиц, если они выставляют его в невыгодном свете, над ним нельзя смеяться, нельзя даже думать, что царь, отдающий всю душу своей стране, может иметь недостатки. Это значит, что там, где дело идет о нравственности правителя, критерием оценки события является не ее реальность и выдумка, а лишь участие в нем правящего лица.

Картина 1. Темная. Забвение.

Перфоманс с написанием картины «Митьки приносят Ивану Грозного нового сына» — ответ современных художников на очередное обращение убрать картину Репина из экспозиции Третьяковки.

Митьки пишут как бы второй акт репинской пьесы, в котором содержится вывод, сделанный по результатам более чем столетнего лицезрения картины. И вывод это удивителен. Зритель, воспитываемый в христианской традиции, акцентирующей внимание на крестных страданиях Христа, странным образом солидаризируется не с жертвой, а с ее убийцей.

«Теперь и каждый желающий может вместе с царем Иваном Васильевичем утешиться этим румяным младенцем», — сказал лидер арт-группы Дмитрий Шагин.

Сочувствие отцу, с одной стороны, понятно — Репин изображает почти сошедшего от горя старика, прижимающего к себе мертвого сына, прибегая к легко узнаваемой иконографии Пьеты. Однако сложно представить, каким усилием воли зрителю удается игнорировать содержательный переворот Репинского образа оплакивания. Умерщвленное тело сына, лежит не на коленях любящей и кроткой матери, а обнимается убийцей-отцом, чьи руки и лицо окрашены кровью.

Еще более удивляет выбранный митьками способ утешения: для того, чтобы успокоить владыку и убийцу ему нужно дать нового сына.

Идея о том, что новый сын может заменить старого, безусловно впечатляет. Дерзнули бы митьки принести нового сына Богородице?

Далее. Что будет если принести нового сына сыноубийце?

Мы знаем, что по приказу Грозного были загублены тысячи жизней, а не одна. Пофантазируем, что будет если возвестить Ироду Великому о том, что младенец Иисус выжил? Очевидно, что Ирод снова попытается его убить. Не сделает ли этого убийца Иван? И, в частности, почему не сделает? Потому что как-то изменились его мотивы, цели и чувства? Почему не сделает, если он отец, а жертва — всего лишь один из сыновей, которого можно заменить на другого? Показательно, что эти вопросы к картине митьков не возникают и не тревожат воображение зрителя (во всяком случае, автор не знает какого-либо подобного анализа этого художественного высказывания).

Все выше перечисленное, позволяет сказать о том, что иррациональный поступок митьков как реакция на реакцию может быть объяснен только тем, что тема убийства царем собственного сына сама по себе травматична. Российская история знает множество примеров отрицания фактов несправедливого насилия, совершаемого царем-императором-главнокомандующим-генеральным секретарем партии, и по сию пору движется полаганием на добрую волю властителя. Подобно детскому сознанию российское общество в большинстве своем оказывается не способным переварить факта жестокости и нелюбви родителя — царя, и занимается выискиванием оправданий его действий, а так же подтверждением его исключительно положительных характеристик.

Невозможность примирения с реальностью приводит к постоянному наблюдению за тем, что причиняет боль, и бесконечному заговариванию страданий. В нашем случае, признание факта, что правитель был зол или может быть злым, что он не обладал или может не обладать желаемыми добродеятелями, болезненно, поскольку выбивает

«Сталин, солнце мое золотое!

Если бы даже ждала меня смерть,

я хочу лепестком на дороге,

на дороге страны умереть…»

Это стихотворение одной из попутчиц Гинзбург комментировала так — со времен кровавого воскресенья должно было бы прекратить верить в доброго царя.

Действие травмы составляет порочный круг — в попытке бегства от нее человек всегда возвращается именно к ней. И, многовероятно, что забвение греха — прямой путь к его повторению. Характерно, что именно на забвение как таковое делают ставку митьки.

Дмитрий Шагин (художник):

«Вот тебе, Иван Васильевич, новый сыночек, бери его у нас навсегда, нянчи, люби его, возись с ним — глядишь, и про свои кровавые привычки забудешь».

Более менее аргументированная позиция художников полагает забвение прошлого началом радостной перспективы. Однако беспамятство никогда нельзя назвать ни основанием, ни даже почвой для чего будущего. Забвение — это дыра и котлован, куда проваливается жизнь и история. Только раскаяние, называние зла злом и болезненная память о потере может удержать от повторения греха.

Если то, на что полагаются митьки не произойдет, и жестокий царь вдруг чудесным образом не изменится, тогда пеленки в руках услужливых ему миролюбивых художников станут погребальными пеленами. А дальше нет никаких причин думать, что новая кровавая жертва сможет изменить отношения народа, зрителей, власти.

Пока отрицается боль слабого и сохраняется вера в непогрешимость властных лиц, щедрый народ снова и снова будет приносить сынов царю и ласково утешать последнего: «Не печалься, царь-батюшка! Сыночков у нас много, не горюй! Бей, покуда не устала рука твоя, и покуда есть на то твоя царская воля!».

Картина вторая. Светлая.

Картину митьков можно считать третьим вариантом сцены убийства Грозным своего сына. Первый вариант — Репинское реалистическое (но не историческое) описание кровавого убийства царем родного сына Ивана. Картина, безусловно, «порочащая честь» русского самодержца. Второе кардинальное переосмысление сцены принадлежит Сергею Эйзенштейну в фильме “Иван Грозный”, о котором также будет идти речь ниже.

Образ принесения сына отцу , безусловно, задуман как картина радости. Прочитать ее можно и в теологическом ключе.

Краснощекая умилительная жизнь, торжественно вносимая в палаты митьком, вытесняет смерть, царящую в картине Репина. Недавние следы ее присутствия и деспотизма еще видны. Не сразу, но мы замечаем цветные сапожки на волочащихся по полу ногах царевича и посох, увлекаемый за пределы картины.

С появлением нового сына, сыноубийство и смерть, переносимые сюда из репинского образа, становятся будто небывшим. Мы наблюдаем торжественную победу добра над злом, света над тьмой. И наиболее подходящими словами для выражения видимого, как это ни удивительно, становятся пасхальные восклицания Иоанна Златоуста:

«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?!».

Но почему вносимое дитя переворачивает движение истории? Кто такой новый сын? Кто его отец? Кто мать? Откуда он взялся и зачем?

Реалистически ответить на эти вопросы, вероятно, не под силу даже митькам. Отец — не Иван, иначе сюжета картины не было бы. Иван знал о существовании других своих живых сыновей и мог бы утешиться этим до внесения «нового сына». Мать — ни одна из его жен. Откуда взялся новый сын неизвестно. И это открывает дорогу воображению.

Изображенное провозглашает осуществление некоего понятного всем факта действительности (хоть и вымышленного). Так или иначе, но “Новый сын” есть. Он родился. Чудо пришествия в мир младенца свершилось, и оно изменило собой представленную Репиным историю.

Все это очень напоминает воспроизведение евангельской истории пришествия в мир Христа. Архетип Христа вмещает в себя роли сына, человека, царя и спасителя, соответствующие ролям «нового сына». Митьки же — это волхвы, возвещающие царю (и Ироду, и отцу) о рождении нового царя. Они же представляют и тех первых, кто удостоился узнать о его рождении и поспешил к Нему, — пастухов. Малые для общества удостаиваются высшей чести видеть Царя царей и приветствовать его. И, главное, митьки — апостолы-проповедники, приносящие всем нам — побежденным смертью и грехом — благую весть о пришествии Спасителя.

Также, как и у героев Нового завета, в руках митьков дары. Во-первых, сам Сын. Во-вторых, «Свидетельство о рождении» — хоть и до предела упрощенный, но все же довольно точный аналог Евангелия. И

Репинская «Царь Иван и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» живописует жизнь старого мира, возрастающего вокруг человеческой гордыни и жажды власти. Картина митьков изображает смену Ветхого мира Новым — всеобщность греха отступает перед заветом любви и милости. В мир входит новое солнце, и именно поэтому царь перестает быть Грозным. Он тянет к младенцу руки. И жест его схож с апостольским жестом принятия из канонического изображения Причащения апостолов. Убийство сменяется благодарением (Евхаристией).

Также, как апостолы и все человечество вошли в новый мир через воплощение и жертву Христову, а не собственными заслугами, Иван Грозный получает новую жизнь милостью другого и других, через Спасителя — сына, победителя греха и смерти.

Зайдя еще дальше на территорию богословия, можно выдвинуть гипотезу о том, что в картине митьков демонстрируется идея общения и равности личностей православной догматики, мыслящей Троицу образцом для выстраивания человеческих отношений. По словам Афанасия Великого не только Сын не может без Отца, но и Отец не существует и не мыслим без Сына и Святого Духа. Царь Иван, разомкнувший свои объятия новому сыну, находит радость в его, а не собственном существовании. И радость эта — дар митьков.

Если в картине митьков Грозный добровольно отказывается от единовластия и готов разделить ее с другим, что принципиально отличается от сюжета Репина, то продолжением репинского рассказа о грехе гордыни и властности является история Грозного в фильме Эйзенштейна.

Как и реальный исторический персонаж, Иван IV Эзейнштейна — это сочетание богомольца и кровопийцы. В речах персонажей Эйзенштейна единовластие является неоспоримой ценностью, а ее защита — достаточным аргументом для оправдания войн, убийств, зверств.

В фильме Эйзенштейна царь Иван не просто главный герой фильма, он тот, кто стремится стать единственным героем. Через убийства и лютые казни он достигает все большей власти над человеческой жизнью и смертью. В третьей серии фильма становится очевидной режиссерская идея сделать подлинным соперником Ивана лишь Бога.

Важнейшей для нас становится сцена из третьей серии, о которой уже много раз говорили киноведы. В ней Иван молится после учиненного в Новгороде погрома. На заднем фоне звучит синодик из имен замученных людей. Иван стоит на коленях перед изображением Господа. Но, не получая Божественного оправдания своим деяниям, гневается и бросает в стену тот самый посох, которым в картине Репина убивает царевича Ивана.

Из сценария:

«Говорит в тоске Иван:

«Молчишь?…»

Выждал. Нет ответа.

В гневе, с вызовом, повторил.

Царь земной царю небесному — угрожающе

«Молчишь, небесный царь?!»

Молчит.

И бросает дланью мощной царь земной в царя небесного деревянным посохом с каменьями.

Разбивается посох о стенную гладь.

Рассыпается осколкам.

Разлетается камнями самоцветными.

Как мольбы Ивана, к небу обращенные…»

Царь земной поднимает руку на Царя Небесного. Для подчеркивания столкновения двух властей Эйзенштейн выбирает точное изображение Бога — не кажущийся более традиционным образ Богородицы, Иисуса Христа (Сына!) или любой из тройческих образов, о которых во времена Грозного шли споры, но образ Бога Саваофа.

Представленная в фильме фреска изображает только Отца. Это вдвойне примечательно, поскольку именно образ Саваофа был запрещен Стоглавым собором.

«и да престанет всякое суемудрие не праведное, иже обыкоша всяк собою писати безсвидетельства: сиречь Господа Саваофа образ в различных видех […]. Повелеваем убо от ныне Господа Саваофа образ в предь не писати: в нелепых и не приличных видениих зане Саваофа (сиречь Отца) никтоже виде когда воплоти. Токмо якоже Христос виден бысть в плоти, тако и живописуется, сиречь воображается по плоти: а не по Божеству: подобие и Пресвятая Богородица, и прочии святии Божии»

Есть разные варианты изображения Саваофа. Но Эйзенштейн выбирает тот образ, где Сына нет вообще. Стерто само упоминание о триипостасности Божества. Ибо по примеру царя небесного, царь земной не делится властью.

Обращение к другому образу, например, Рублевской Троице, которая в том же историческом тексте Стоглава объявляется образцом для подражания всех иконописцев, нивелировало бы весь трагизм фильма, поскольку священная история христиан есть история откровения, воплощения и общения человека с воплотившемся и пострадавшим Сыном, с пребывающим невидимым, но сострадающим Отцом, и с поддерживающим жизнь Духом, а не история все большего подчинения Одному.

Еще одну отсылку к Саваофу режиссер вкладывает в уста Андрея Курбского об Иване:

«Среди крови стоит невиданный… Словно Саваоф над морем крови носится: из той крови твердь творит. На той крови зиждет дело невиданное: царство Российское строит»

В словах Курбского звучит явная отсылка к началу ветхозаветной истории и одновременно содержится подмена ее составляющих: воды на кровь, Вселенной на царство Российское. Все это увенчивается стиранием упоминания о духе, носящемся над водой во время творения, как птица над гнездом. Заботящийся дух Божий заменен все тем же Саваофом — Богом воинств (צבאות — мн.ч. от древнеевр. “цава” — воинство), не бережно окормляющим еще не явленный мир, а управляющим силой. Именно в окружении сил небесных изображается Господь Саваоф на фреске, в которую Иван бросает свой посох. И силы эти несложно сопоставить с царевыми опричниками, собственно и пускающими кровь, из которой Иван “твердь творит”.

Итак, если для Репина событием, в котором мы видим и корни, и побеги зла, является убийство сына, то в фильме Эзейнштейна таковым моментом выступает бросание царем посоха в Бога. Именно здесь — в поднятии руки человека на Бога — виден тупик власти, разросшейся от гордыни «служения царству».

Митьковский сиквел «Ивана Грозного» одновременно представляет еще более страшную картину бесконечного повторения одной и той же ситуации, происходящего из желания забыть, и картину преображения, причиной которого может быть только чудо. Не является ли дар митьков в таком случае своеобразной иллюстрацией решения карамазовского спора с Богом об основаниях всеобщей гармонии? Памяти о слезинке ребенка и крови царевича на руках царя митьки предпочитают их прощение и забвение. Однако, если Иван говорит о противоречиях Божественного порядка, то митьки выражают свое отношение к земному правлению. Иван Карамазов отказывается входить в вечное Царство Небесное даже при условии реализации всеобщей любви. Митьки же — олицетворение русского народа, принося царю нового сына, действуют так, будто Царство Божье уже наступило, будто им необходимо и достаточно той действительности, которая их окружает.