Симона Вейль. Тетради. Том 3: февраль–июнь 1942

К выходу третьего тома «Тетрадей» великого религиозного философа Симоны Вейль публикуем фрагменты из книги: две заметки переводчика Петра Епифанова.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТЕТРАДИ VIII

(Марсель, середина февраля — около 2 марта 1942)

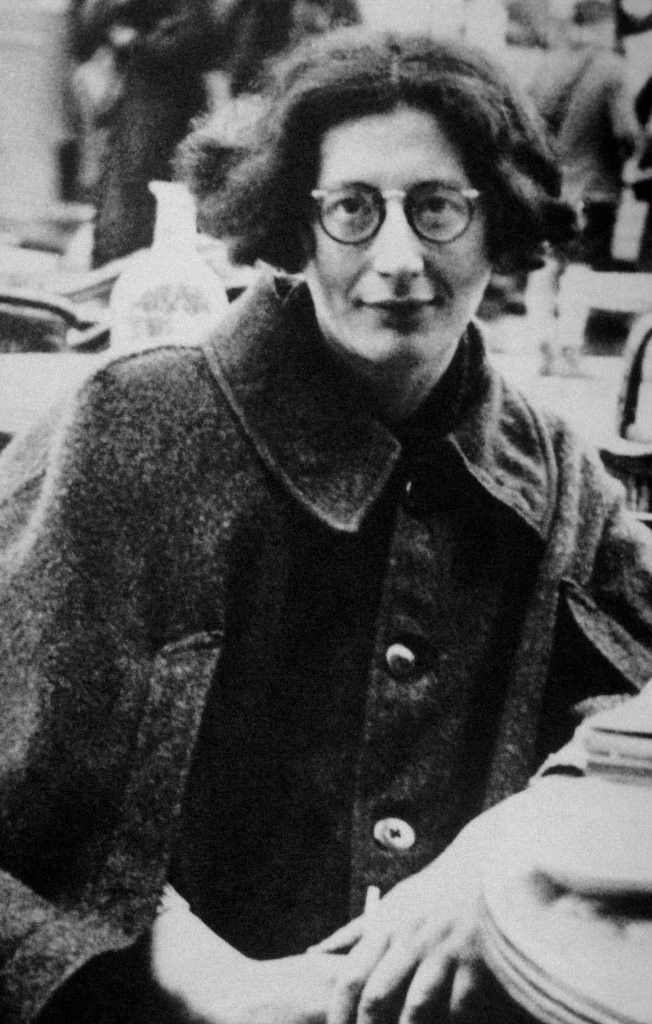

Тетрадь VIII можно датировать лишь примерно — по открытке, которую Симона Вейль отправила 26 февраля 1942 г. своей подруге Симоне Петреман [1]. Там она, в частности, кратко писала о сильном впечатлении от «Очерков дзен-буддизма» японского ученого Дайсэцу Тейтаро Судзуки, которые только что прочла — или еще читает — в английском переводе. Выписки из этой книги Симона начинает делать на 42-й странице тетради; можно предположить, что заполнять ее она начала минимум двумя неделями ранее. В той же открытке она пишет, что «заново открыла для себя Гераклита». В самом деле, частые ссылки на высказывания эфесского философа появляются на самых первых страницах Тетради VIII. В это время, продолжая по просьбе отца Перрена работу над большим сочинением «Бог у Платона», она делает для него же подборку фрагментов из Гераклита с сопроводительной статьей. (Интересно, что почти в это же время над курсом лекций о Гераклите работает Мартин Хайдеггер.) Одновременно Симона продолжает трудиться над большим сочинением «Дохристианские предчувствия», в котором на основе обширного материала из мифологии, поэзии, фольклора, творений философов развивает ставшую любимой идею о едином Откровении, искони просвещающем мир вестью о Божественном триединстве и Боговоплощении. Значительная часть этой мыслительной работы приводится в Тетрадях.

Как всегда у Симоны, богословие идет рука об руку с этикой. Выводимые ею формулы «Божественного посредства» являются и критериями того, как должен поступать, осознавать и ориентировать себя человек, стремящийся к «совершенной справедливости» (а любая другая, напоминает Симона, недостойна называться справедливостью). (…)

В Тетради VIII, кажется, впервые встречаются формулировки, которые со временем будут все чаще появляться в записях Симоны, вызывая у читателя холодок по коже:

«Бог дал мне бытие и в то же время возможность дать Ему нечто взамен, перестав быть».

«Все, что я вижу, слышу, вдыхаю, осязаю, ем, все, с чем я встречаюсь, — я лишаю контакта с Богом и лишаю Бога контакта со всем этим — в той мере, в какой что-то внутри меня говорит “я”. Я могу кое-что сделать и для всего этого, и для Бога, — а именно отойти в сторону, уважая их общение наедине».

«Если бы я только умела исчезнуть, был бы союз совершенной любви между Богом и землей, по которой хожу, морем, которое слышу…»

Нет, Симона говорит не о добровольном уходе из жизни. Можно и живя «не быть», «не существовать». К этому она и стремится. «В Вашей последней книге, — напишет она парализованному, прикованному к постели Буске, — есть фраза, в которой я узнаю себя: о том, в каком заблуждении пребывают Ваши друзья, думая, что Вы существуете. Вот модус мирочувствия, понятный лишь тем, кто и само существование всегда и всюду ощущает как зло». В обездвиженном страдальце Симона видит не только собрата, но и нечто большее — человека, совсем близко стоящего к тому самому «рассотворению», в котором она надеется найти истинное соединение с Богом.

Нет, она не бросится в кратер вулкана, как Эмпедокл, и не откажется дышать, как Зенон Китийский. Подлинное «рассотворение» не может быть произвольным. Оно должно прийти извне, помимо воли, и душа скажет ему «да». Это произойдет всего через полтора года, когда Симона откажется сопротивляться быстро прогрессирующему туберкулезу. Да, существование в виде «я», по Симоне, есть зло просто потому, что отлично от чистого блага, которое есть Бог. При этом она безмерно влюблена в красоту мира, стремится разделить любое страдание, которое видит или о котором знает. Она хотела бы прожить не одну, а много жизней, каждую посвятив какому-то виду творчества или области познания (скульптуре, театру, астрономии…), а свою реальную, единственную данную ей жизнь, с отроческих лет отягощенную болезнями, нагружает трудом, мыслью и болью так, что хватило бы на пятерых.

СИМОНА ВЕЙЛЬ И ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

(Постановка темы)

Среди материалов Тетради (Тетрадь XII: Марсель — Касабланка, около 26 апреля — 7 июня 1942) особый интерес представляют выписки из французских поэтов разных веков: Франсуа Вийона, Этьена Жоделя, Жана де Ла Сеппеда и, наконец, Жерара де Нерваля. Из сочинений Нерваля выписан почти весь цикл «Химеры». Это единственный случай такого рода: обычно, даже когда речь идет о весьма дорогих ей поэтах, таких, как Теофиль де Вио или Стефан Малларме, Симона ограничивается единичными стихотворениями или фрагментами. Здесь же — девять подряд стихотворений автора, которого она никогда не числила среди любимых, о котором никогда не отзывалась с восторгом или безусловной похвалой. Во всем массиве Тетрадей никто другой из новоевропейских поэтов не удостаивается равной чести. Это само по себе вызывает интерес, особенно с учетом того, что все занятия Симоны в это время были подчинены ее религиозной цели. Очевидно, что «Химеры» произвели на нее мгновенное сильное и целостное впечатление. (…)

Спустя почти год в своем трактате-завещании «Укоренение» Симона напишет: «Во французской литературе явно различима струя чистоты. В поэзии следует начать с Вийона, первого и самого крупного. (…) Чистота его души ясно проявляется в том, как душераздирающе он изображает несчастье. Последний или почти последний — Расин с его “Федрой” и “Духовными песнями”; а между ними можно назвать Мориса Сэва, Д’Обинье, Теофиля де Вио, трех великих поэтов и три личности редкого благородства. В XIX веке все поэты были в большей или меньшей степени профессиональными литераторами, что постыдным образом растлевает поэзию; хотя Ламартин и Виньи вдохновлялись в самом деле чем-то чистым и подлинным. Есть немного настоящей поэзии у Жерара де Нерваля. В конце века Малларме настолько же восхищались как

«Немного настоящей поэзии…» Сказанное относится, конечно, к «Химерам» с их богатой насыщенностью историческими и культурными ассоциациями, с их манящей загадочностью — не элитарной, не герметической, но призывающей читателя к «труду внимания», столь важному для этических и эстетических взглядов Симоны. В загадочных стихах позднего, живущего под гнетом тяжкой душевной болезни Нерваля Симона — вероятно, неожиданно для себя самой, так как до 1942 года мы не встречаем никаких следов ее увлечения этим поэтом — находит яркие иллюстрации ко многим собственным мыслям и теориям. Это может показаться странным и даже настораживающим, если учесть, что за Нервалем с XIX века установилась репутация темного духовидца, певца бреда и галлюцинаций («Разум, под чью диктовку Безумие пишет свои мемуары», как характеризовал его Теофиль Готье), предтечи и вдохновителя сюрреалистов или, во всяком случае, поэта, описывающего непроницаемо субъективные состояния души. (…)

Симона нашла в Нервале почти единомышленника, товарища по духовному странствию, честного и глубокого мыслителя, смело исследующего в поэтической форме отнюдь не «сновидения», но проблемы, которым сама она придавала значение всеобщее, считая без решения их невозможным духовное возрождение Европы.

Кроме того, Нерваль был в ее глазах свидетелем подлинной реальности — как причастник катастрофического опыта несчастья, на самом дне которого, по словам Симоны, обретается «драгоценная жемчужина молчания Бога».

Источник: Вейль Симона. Тетради. Т. 3: февраль–июнь 1942. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. — 608 с.

ISBN 978-5-89059-269-9 (общ.)

ISBN 978-5-89059-360-3

Книгу можно заказать на сайте издательства.

Ссылки:

1. Симона Петреман (1907–1992) — соученица Симоны по семинару Алена и ее близкая подруга с 1925 г. Философ, историк религии, крупный специалист по гностицизму. Автор самой полной и обстоятельной биографии Симоны Вейль (1973), материалы для которой она собирала около 20 лет.