Перманентный Чернобыль

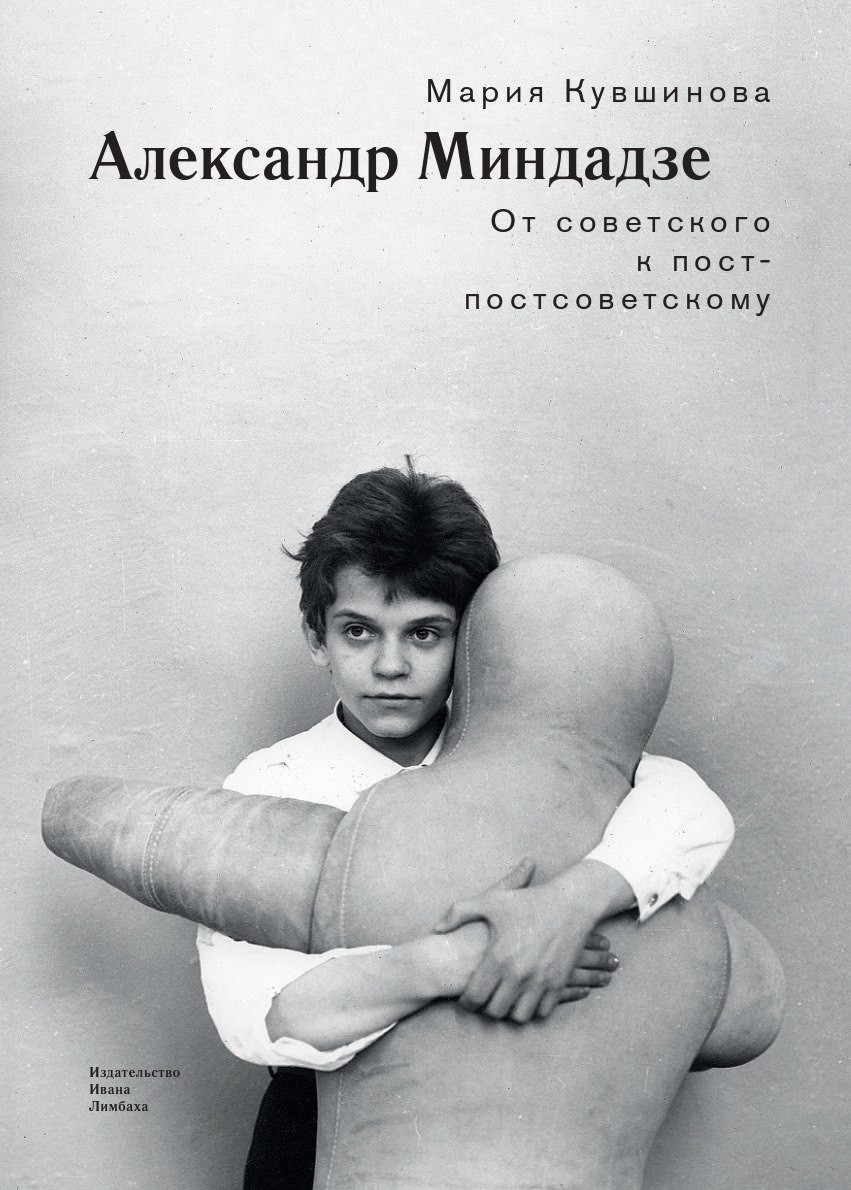

Публикуем главу из книги «Александр Миндадзе: от советского к постпостсоветскому», в которой кинокритик Мария Кувшинова рассказывает о картине «В субботу».

Чернобыль, как Освенцим или блокада, — не только задокументированное историческое событие в прошлом. Это событие, происходящее всегда, не имеющее финала, существующее в настоящем продолженном времени, как выкрученная на максимум громкость человеческого крика, которая в обычные дни приглушена. Как Освенцим и блокада, Чернобыль — тот проявленный в XX веке максимум зла, который человек, вольно или невольно, способен причинить самому себе. Случившись однажды, 26 апреля 1986 года, Чернобыль уже не может быть отменен и никогда не закончится. Это постоянно существующая параллельная реальность, подобная потустороннему пространству видеозаписей в «Отрыве», — портал, который не заперт на ключ и может приоткрыться в любой момент. У книги Светланы Алексиевич о Чернобыле подзаголовок «Хроника будущего». «Чернобыль не здесь или там, Чернобыль в нас самих», — говорит украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, снявший в зоне отчуждения два фильма [1].

В 2010 году Александр Миндадзе, в сценариях которого видимая реальность всегда была аватаром трансцендентного, снимая об инструкторе горкома Валерии Кабыше, бегущем от горящего реактора, снял фильм о «перманентном Чернобыле», обстоятельства которого в деталях совпадают с катастрофой 1986 года.

«Реактор взорвался внутри этого человека», — говорит Миндадзе.

Но «перманентный Чернобыль», превосходящий реальное событие и связанный с ним лишь частично, иногда вступает в конфликт с «другими Чернобылями»: с личным опытом очевидцев (обвиняющих Миндадзе в недостоверности) и с позитивизмом исторической науки, которая готова признать лишь некоторую формальную связь между аварией на ЧАЭС и крушением СССР. Однако на интуитивном уровне эта связь ощущается как очевидная.

Известно, что сценарии Миндадзе почти всегда имеют отправной точкой катастрофу, масштабы которой нарастают от картины к картине — автомобильная авария, крушение поезда, затонувшее судно, упавший самолет. И нет ничего удивительного, что в своей второй режиссерской работе он обратился к Чернобылю, итоговой катастрофе советской эпохи, символическому моменту окончательного распада, отдельные симптомы которого они с Абдрашитовым описывали с середины 1970-х. «Хотя сценарий писался как парафраз Чернобыля, 1986 год — дата принципиальная, — объяснял режиссер журналу «Сеанс», представляя проект перед началом съемок, — герои стоят на разломе времен, но не могут этого осознать — так же как им нельзя помыслить о том, что мирный атом, этот гарантированный, вечный реактор, может в одночасье взорваться, и дальше — смерть» [2].

Уже в самой первой, написанной через несколько месяцев, документальной повести об аварии — в «Чернобыле» украинского писателя Юрия Щербака, где еще так много ответственных партийных работников, похожих на главного героя Миндадзе, мир делится на «чернобыльский» и «дочернобыльский», «довоенный». Еще отчетливее этот рубеж обозначен в «Чернобыльской молитве» (1997) Светланы Алексиевич:

«Искали шпионов и диверсантов, ходили слухи, что авария — запланированная акция западных спецслужб, чтобы подорвать лагерь социализма. Надо быть бдительными. Эта картина войны… Эта культура войны рухнула у меня на глазах. Мы вошли в непрозрачный мир, где зло не дает никаких объяснений, не раскрывает себя и не знает законов. Я видела, как дочернобыльский человек превращался в чернобыльского человека. <…> Как я сейчас понимаю… он никак не мог соединиться в нашем сознании с мирным атомом. Со школьных учебников, из прочитанных книг… В наших представлениях картина мира выглядела следующим образом: военный атом — зловещий гриб до неба, как в Хиросиме и Нагасаки, люди, в одну секунду ставшие пеплом, а мирный атом — безобидная электрическая лампочка. У нас была детская картина мира. Жили по букварю. Не одни мы, а все человечество стало умнее после Чернобыля… Повзрослело. Вступило в другой возраст» [3].

В момент своей манифестации «перманентный Чернобыль» устранил существующую в сознании советского человека незыблемую границу между «добрым» и «злым» прогрессом («военный атом» и «мирный атом»), подорвал инфантильную веру в

Действие фильма Миндадзе, таким образом, происходит в эти два дня неведения и невинности (по-английски фильм называется «Innocent Saturday»), когда переход к новой реальности уже случился, но еще не был осознан.

Название картины напоминает и о том, что в позднем Советском Союзе, стране всеобщей занятости, суббота была особым сладостным днем. У родителей было два выходных, у школьников — один; утром в субботу взрослые могли остаться наедине друг с другом, а потом возвращались дети, семья воссоединялась, и впереди было еще целое воскресенье. Слово «суббота» именно в этом значении встречается во многих свидетельствах о катастрофе.

У Миндадзе инструктор горкома Валерий Кабыш (Антон Шагин) случайно узнает по партийной линии, что происшествие на четвертом реакторе ЧАЭС — не рядовой пожар, а взрыв с выбросом критического количества радиации. Посмотрев на реактор вблизи, он бежит в город, чтобы увезти давно покинутую, но любимую женщину (Светлана Смирнова-Марцинкевич) на первом же поезде и спастись самому. Но

«Всё по документальным свидетельствам и протоколам, — говорил Миндадзе в программе „Закрытый показ“ — конкретный ансамбль „Пульсар“, конкретная свадьба — одна из шестнадцати, проходивших в это время в Припяти, — человек, который с гитарой сел в автобус». Припять был молодым городом, средний возраст — 26 лет. Свадьбы, по традиции — субботние мероприятия, есть едва ли не в каждом из немногочисленных фильмов о Чернобыле: и в снятом по горячим следам «Распаде» (1990), и в «Земле забвения» (2011) с Ольгой Куриленко. Уродливая кукла на капоте мелькает и в любительской хронике, снятой в Припяти 26 апреля: на улицах бронетранспортеры, невесты в белых платьях, военные в костюмах химзащиты, дети в коротких штанишках играют в песке — угроза и неведение на одной короткой пленке.

Каждая из обрывочных фраз, которые в начале картины, сразу после взрыва, слышит главный герой, — это превращенный в моностих знак реальных обстоятельств, известных теперь по документальной литературе и фильмам. И попытки скрыть аварию, не принимать срочных мер («Отменить мероприятия, загнать людей по домам?» — «Суббота, выходной — жизнь отменить?»), и несамостоятельность, зависимость от союзного начальства, к которому восходит существующая сегодня концепция Чернобыля как намеренного геноцида украинцев [4] («Как еще, ну как, когда у Москвы на поводке?»), и вера в безопасность «мирного атома» («Реактор безаварийный. Безаварийный, суки»), и ответственность конструктора станции Доллежаля, которому не было предъявлено официальных обвинений («Парубок он, 1975 года запуска реактор». — «Вот шкода, ремня ему». — «В отца весь». — «И кто у него?» — «Конструктор Доллежаль»), и лежащий на земле графит, в реальность которого свидетели отказываются верить.

Диалоги и обстоятельства написаны по документальным источникам, но и в «Закрытом показе», и во время дискуссий в кинотеатрах, и в блогах Миндадзе часто предъявляли претензии в искажении фактов. Присутствующий в студии «Закрытого показа» ударник группы «Вопли Видоплясова» Сергей Сахно, который родился в Чернобыле и вместе со всеми уехал в эвакуацию после взрыва, заметил, что фильм кажется ему «наивным» и «утрированным» (то есть не до конца совпадающим со всей полнотой его опыта), и тут же подтвердил, что информации в первый день не было, но «партийные работники все знали», а реакция молодежи была именно такой, как в фильме: «„Реактор взорвался?“ — „Ну и что“. Все продолжали веселиться. Выходной!» Подобные реплики обнаруживают всего лишь желание очевидца свидетельствовать от своего имени, восстановить свою картину событий, дополнив и исправив реконструкцию, выполненную тем, кого там не было. Свидетельство очевидца по умолчанию ставится выше художественного вымысла — несмотря на то, что документального, объективного, единственно верного воспоминания не существует и не может существовать.

Проблема очевидца, проблема состоятельности свидетеля и возможности/невозможности свидетельства, мучительно беспокоила итальянского химика Примо Леви, написавшего несколько книг о своем пребывании в Освенциме и последующем осознании этого опыта. Леви провел в лагере одиннадцать месяцев до своего освобождения в конце января 1945 года, но характерное для выживших чувство вины («выживали по большей части худшие») приводит его к парадоксальному заключению: единственным состоятельным свидетелем может быть только тот, кто дошел до конца, потерял в себе человека и погиб, — то есть тот, кто свидетельствовать уже не может [5]. Остальные, выжившие, свидетели нелегитимные, поскольку по разным причинам находились в привилегированном положении (сам Леви попал в химическую лабораторию), а значит, хотя и могут говорить, не обладают достаточным на то правом.

Джорджо Агамбен в «Homo Sacer. Что остается после Освенцима?», защищая право Примо Леви на свидетельство, подробно останавливается на этой проблеме, разбирая понятие «автор»:

«Современное значение термина „автор“ появилось довольно поздно. В латыни слово auctor изначально обозначало того, кто действовал от лица несовершеннолетнего (или от лица того, кто по

Автор — это тот, кто говорит от имени умолкнувшего. Выводы, к которым приходит Агамбен, являются решением и для проблемы Светланы Алексиевич (писатель, автор ли тот, кто делает себя каналом для свидетельства лишенных голоса очевидцев? да, он писатель), и для проблемы недостаточной достоверности сценария Миндадзе.

Фильм «В субботу», с его камерой, вечно находящейся на уровне затылка, — это попытка свидетельствовать от имени погибшего. Того, кто пережил катастрофу с первой до последней секунды, осознал приближение смерти и уплыл в смерть на плоту в окружении таких же мертвецов — как в любимом фильме первого постсоветского поколения, в «Мертвеце» Джима Джармуша.

Метод, с помощью которого Миндадзе рассказывает свою историю, призван максимально сократить дистанцию между героем и зрителями. Фильм «В субботу» начинается с полукрупного плана затылка быстро идущего человека, и до самого конца камера Олега Муту не отпускает персонажей, остается на уровне человеческого лица, настаивая на погружении зрителя в состояние агонизирующего человека.

Киноязык нельзя изобрести, его порождают время и настройки восприятия — его можно только обнаружить и пользоваться им, как любым языком. Когда мы говорим, что «Отрыв» и «В субботу» превратили Миндадзе в предельно современного автора, имеется в виду именно это: открытие им изображения, адекватного и времени, и его собственной изменившейся прозе. Перестройка восприятия под влиянием потоков любительского видео, изменение представлений о допустимых «неправильностях», освобождение от диктатуры идеального кадра, привнесение в изображение легитимной спонтанности — все это было следствием демократизации кинопроцесса и влияния на него других визуальных сред. Устранением дистанции между изображением и зрителем в последние десятилетия занималось не только кино, но и в первую очередь видеоигры, один из самых популярных подвидов которых носит название POV (Point of View) и предоставляет возможность погрузиться в происходящее, действуя от первого лица. В литературе рассказ от первого лица заставляет читателя идентифицироваться с рассказчиком и подспудно убеждает его в том, что с героем не может случиться ничего плохого. Но в «Убийстве Роджера Экройда» Агаты Кристи рассказчик оказывался убийцей, а у Ремарка в «Западном фронте» погибал в постскриптуме — и то же самое происходит с игроком в субъективной игре, где он может совершить ошибку и «погибнуть».

Совершенно осознанно, ощущая требования времени, Миндадзе погружает зрителя в Катастрофу методом POV-игры — как и совпадающий с ним в выборе крупности плана изображения венгерский режиссер Ласло Немеш, автор фильма «Сын Саула» (2015), рассказывающего о человеке из зондеркоманды в Освенциме. Как и Миндадзе, уже в цифровую эпоху, Немеш снимает фильм на пленку 35 мм, исторически связанную с XX веком.

«Немеш <…> заставляет пережить самый страшный опыт, и во многом оцепенение, которое зритель должен ощутить за эти два часа, достигается известными приемами из игрового жанра стелс-экшн (stealth action — „скрытое действие“), — пишет кинокритик Юлия Гулян о „Сыне Саула“, и часть ее выводов легко проецируются на картину Миндадзе. — Главный герой — заключенный, член зондеркоманды, который запускает людей в газовые камеры, а потом освобождает эти газовые камеры от телевизионного 95% экранного времени — средний план

И все это на фоне мясорубки, жернова которой нужно крутить этими же самыми руками, чтобы не привлекать к себе внимание. Стелс-игры отличаются от большинства экшнов тем, что приходится играть за очень уязвимого героя, чья цель — не поразить противника, а остаться им незамеченным и только так победить. Ты едва ли можешь стрелять, но можешь прятаться в тени и перетаскивать трупы, теряться в толпе и менять одежду — все это предстоит сделать Саулу. В фокус попадают такие же изможденные заключенные, беспрестанно прибывающие смертники, эсэсовцы, то безразличные (как баги в игре), то озверевшие (как будто вдруг уровень меняется с easy на hard), беспощадная, хищная природа, на которую в финале вырываются герои и едва ли находят спасение…» [8]

Герою фильма «В субботу» — обученному и заживо мертвому — предстоит решать похожие задачи: вытащить из общежития бывшую подругу; невзирая на ее сопротивление, убедить уехать из города; не привлечь внимание посторонних, еще ни о чем не подозревающих; успеть на последний поезд. Ни с одной из этих задач он не справляется. Игра проиграна.

***

Катастрофа не сообщение в газетах и не строчка в учебнике истории — это человек в западне, и Чернобыль скорее фон, чем тема картины. Жизнь — не события, а рутина, даже в своем терминальном, ускользающем состоянии. Тотальность трагедии (что может быть лучшей метафорой невидимой всепроникающей катастрофы, чем радиация: один из персонажей долго пытается закрыть окно, но стекло разбивается, укрыться невозможно) намеренно заслоняется у Миндадзе мелкими обязательствами и планами. Путешествие героя становится постоянной погоней за ложными целями: и девушка не совсем его, и бывшие друзья-музыканты не совсем его друзья. И жизнь — тоже не его: смертельная доза уже получена, и он мертв, гораздо более мертв, чем условно убитые герои «Парада планет», называющие себя «духами», или летчики из «Отрыва», будто бы продолжающие существование на том свете. Равнодушие товарищей к катастрофе, останавливающее бег героя, его завороженность смертью сам Миндадзе называет типично русской чертой, но ее можно назвать и общечеловеческой: люди по разным причинам, в том числе и

Метафора сегодняшнего (или любого другого) дня тем не менее разворачивается в историческом контексте: для 2010 года 1986-й — ретро. Две первые режиссерские работы Миндадзе неуловимо связаны с идеей ремейка — «Отрыв» похож на «Армавир» в другой эпохе; «В субботу» — тщательное воссоздание времени, в котором живут персонажи «Плюмбума» или «Парада планет», но теперь оно стало прошлым.

За двадцать пять лет неузнаваемо изменились и среда и лица. «Мы выбирали натуру довольно долго на Украине, — говорит Миндадзе, — очень долго ездили вообще по всем атомным станциям, какие только есть, и выбрали в результате две точки — это город Энергодар, где стоит реактор, и город Светлодарск». Роль Чернобыльской АЭС исполнила Углегорская ТЭС, а в сцене свадьбы снимались местные жители, включая Андрея Бондарчука, тогдашнего мэра Дебальцева; во время войны на Донбассе в этом районе шли самые ожесточенные бои.

На главную роль Миндадзе пробовал нескольких артистов, в результате был выбран Антон Шагин, открытый Валерием Тодоровским в «Стилягах», еще одном ретрофильме; Шагин, до поступления в

Если в своих совместных с Абдрашитовым фильмах Миндадзе двигался от условного психологизма персонажей («Слово для защиты», «Поворот») к превращению их из людей в функции («Парад планет» с его номенклатурой советских профессий), то в собственных режиссерских работах функция превращается в чистую экзистенцию — в сгусток человеческого, помещенного в катастрофические обстоятельства. Однако Валерий Кабыш, как герой исторической картины, действие которой возвращено во временную точку «Парада планет» и «Плюмбума», отчасти выполняет и функцию типажа. Он мертв не только как человек, облученный реактором, но и как социальный тип, винтик умирающей системы. Его уход из ансамбля в горком, его предательство по отношению к

***

Трейлер фильма

Источник: Кувшинова Мария. Александр Миндадзе: от советского к постпостсоветскому. — Спб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. — 248 с.

ISBN 978-5-89059-294-1

Прочитать книгу можно на Bookmate.

Ссылки:

1. Короткометражные фильмы «Ядерные отходы» (2012) и «Люксембург» (2017); он также автор непоставленного сценария «Чернобыльский Робинзон».

2. Миндадзе А. Режиссер представляет проект: «В субботу» // Сеанс. № 37–38. 2010; цит. по: http://seance.ru/n/37-38/istochniki_rubrik/saturday_mindadze/mindadze/.

3. Алексиевич С. Чернобыльская молитва; цит. по: http://www.alexievich.info/knigi/ChernobylskayaMolitva.pdf.

4. Подробнее об этом см. в документальном фильме «Русский дятел» (2015), реж. Чад Грасия.

5. См.: Леви П. Канувшие и спасенные. М., 2010.

6. На жаргоне Освенцима, заключенный, впавший в последнюю стадию психического и физического истощения и сохраняющий только вегетативные функции.

7. Агамбен Дж. Указ. соч. С. 156–159.

8. Гулян Ю. Канны-2015: победили видеоигры // Сеанс. 27.05.2015