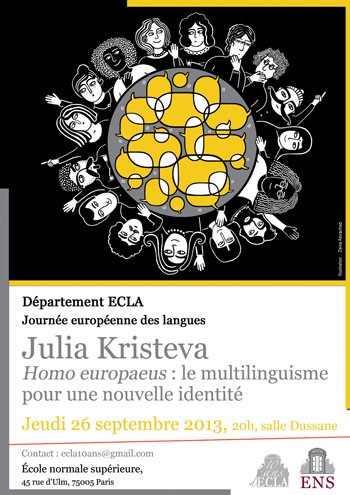

Юлия Кристева "Homo Europaeus: существует ли европейская культура?"

Гражданка Европы, француженка по национальности, болгарка по происхождению и американка по призванию, я невосприимчива к едкой критике Европы как хаоса или же источника хаоса, но меня волнуют ее потребности и культура.

Столкнувшись лицом к лицу с финансовым кризисом, греки, итальянцы, португальцы и даже французы не задаются вопросом о своей принадлежности к европейской культуре, они «ощущают» себя европейцами.

Но что это за ощущение, настолько очевидное, что о нем даже не упоминается в Конституции Евросоюза, и лишь недавно возникшее на повестке дня его лидеров? (хотя некоторые вопросы, например о европейском наследнии и присутствовали ранее, но не анализировались)

Тем не менее, европейская культура может стать основным путем европейских народов в союзную Европу. Но что такое европейская культура?

Что такое идентичность?

В отличие от вполне конкретного определения культа личности, европейская культура не перестает демонстрировать парадокс: существует идентичность, моя, наша, но эта идентичность одновременно может быть как бесконечно конструирована так и деконструирована.

На вопрос «Кто я?» наилучшим европейским ответом очевидно будет не утверждение, а страсть к вопрошанию.

После слепого следования догматам идентичности, что довело Европу до преступлений, мы на пути к тому, чтобы найти ответ. Не потому что Европа опустилась до варварства (о чем нужно помнить и бесконечно анализировать) но потому что, возможно, она, проанализировав случившееся более других, может дать миру концепцию и практику идентичности как тревожного вопрошания. И именно это можно назвать европейским наследием, полагая его своего рода противоядием к той напряженности, которую несет в себе идентичность: наша и все остальные.

Не будем перечислять все источники этой вопрошающей идентичности, но напомним, что постоянный вопрос может обернуться разрушительным сомнением и ненавистью к самому себе: саморазрушением, от которого Европа совершенно не застрахована.

Часто это наследие идентичности сводится к проблеме «толерантности» по отношению к другим. Но толерантность — это всего лишь нулевая степень этого вопрошания, которое не сводится только к великодушному принятию иного, но предполагает задавать вопросы самим себе: нести культуру вопроса и диалога в дискуссиях, которые проблематизируют всех их участников. Не существует страха этого взаимного вопрошания, но только бесконечная ясность, только состояние «жизни вместе». Идентичность, понятая таким образом может привести к множественной идентичности: многоязычию нового европейца.

Разнообразие и его языки

«Разнообразие — вот мой девиз», — говорит Жан Лафонтен в своем «Паштете из угрей»

Европа сейчас — это политическая сущность, которая говорит на стольких же языках, если не больше, сколько стран в нее входят. Этот мультилингвизм и является основой культурного разнообразия. Следует хранить его и уважать, равно как и национальные характеры. Но вместе с тем и изменять их, перемешивать, скрещивать. Для европейских мужчин и женщин это та новизна, которая нуждается в осмыслении.

После ужаса Холокоста буржуа девятнадцатого века также как и бунтари двадцатого оказываются лицом к лицу с новой эпохой. Европейское лингвистическое разнообразие находится на пути создания калейдоскопической индивидуальности, способной бросить выбор глобишу. Но возможно ли это?

Сегодня все свидетельствует об обратном. Тем не менее, мало-помалу возникает новый вид: полифонический субъект, гражданин-полиглот полинациональной Европы. Этот будущий Европеец, будет ли он индивидом с множественной психикой, говорящим на трех, четырех, множестве языков? Или перейдет на глобиш?

Многоязычное пространство Европы как никогда нуждается в том, чтобы французы стали полиглотами, чтобы они познали разнообразие мира и явили Европе и миру свои характерные черты. Вот что я считаю важным во французском языке в контексте лингвистической полифонии 28 стран Евросоюза.

Через изучение других языков можно будет заново пробудить интерес к каждыму из них (болгарскому, шведскому, датскому, португальскому…) И тогда это будет не падающая звезда на небосводе, фольклорная ностальгия или академический реликт, но символ возрождающегося разнообразия.

Выход из национальной депрессии

Национальный характер подобно индивиду может впадать в настоящую депрессию. Европа теряет свой имидж великой державы, она подвержена кризисам: финансовому, политическому и экзистенциальному. Но также это справедливо и для европейских народов, на протяжении истории которых одним из самых известных был французский.

Работая с пациентом в депрессии, психоаналитик начинает с установления доверия, благодаря которому возникает взаимодействие между двумя участниками процесса лечения. Необходимо, чтобы слова снова стали плодотворными, и можно было бы осуществить подлинный анализ причин недомогания. Точно также и нация в депрессии нуждается в оптимальном образе самой себя, прежде чем быть способной на усилия, к примеру, по европейской интеграции, индустриальной или коммерческой экспансии или лучшего приема иммигрантов.

«Народы, как и люди, гибнут от незаметной грубости.» — писал Жироду. Превратно понятый универсализм и колониальная вина вынудили множество политиков и идеологов совершать под прикрытием космополитизма множество этих «незаметных грубостей» с высокомерным презрением по отношению к нации. Они только усиливают эту национальную депрессию, которая может превратиться в маниакальный, националистический и ксенофобский угар.

Европейские народы находятся в ожидании Европы, а Европа нуждается в национальных культурах, которые гордятся собой и ценят себя, чтобы предъявить миру это культурное разнообразие, отраженное в уставе ЮНЕСКО. Национальное культурное разнообразние — это единственное противоядие ко злу банальности, этой новой ипостаси банальности зла.

Две концепции свободы

Падение Берлинской стены в 1989 году еще сильнее выявило различия между двумя моделями культуры: европейской и

Определяя «свободу» как «самоначалие» Кант открывает дорогу апологии предприимчивой субъективности — всегда подчиненной свободе Разума (чистого или практического) и Причины (божественной или моральной).

В такой трактовке, излюбленной протестантизмом, свобода оборачивается свободой адаптироваться к логике причины и следствия, или, если воспользоваться терминологией Ханны Арендт, адаптацией или «вычислению следствий» к логике производства, науки, экономики. Быть свободным означало бы прилагать наибольшие усилия к соединению причины и следствия для адаптации к рынку производства и прибыли.

Но существует еще и другая модель свободы, также европейского происхождения. Она возникла в Греции, получила развитие у досократиков и в сократических диалогах. Без подчинения Причине эта свобода находит свое выражение в Бытии Слова, которое читается, дается, представляет себя самому себе и другим и именно в этом смысле освобождается. Эта свобода Бытия Слова во встрече Одного с Другим и есть бесконечное вопрошание, до того как свобода оказывается ограниченной рамками причинно-следственных связей и научного знания. Поэзия, желание и бунт с их специфическим опытом выявляют неизмеримую и однако разделяемую сингулярность каждых мужчины и женщины.

Можно обнаружить и недостатки этой второй модели, основанной на вопрошании: игнорирование экономической реальности; замкнутость на корпоративных нуждах, самоограничение в толерантности и страх поставить под сомнение требования и культы идентичности новых политических и социальных деятелей; не участие в мировой конкуренции и движение в сторону лени и архаизма.

Но очевидны также и преимущества этой модели которая сегодня присуствует в европейских культурах и которая находит свое наивысшее выражение не в схеме, но во вкусе к жизни в ее разделяемой сингулярности.

В этом контексте Европа далека от того чтобы быть гомогенной и единой.

Прежде всего, существует императив, что «Старая Европа» и в особенности Франция принимает всерьез экономические и экзистенциальные трудности «Новой Европы». Но также нужно и осознавать культурные различия, и особенно религиозные, которые разрывают европейские страны изнутри и разделяет их. Крайне важно с большим уважением относиться к этим различиям (я думаю о православной и мусульманской Европе, о постоянных недугах Балкан, о депрессии Греции в экономическом кризисе).

Потребность верить, желание знать

Среди множества причин современных болезней есть одна, которую политики часто обходят молчанием: речь идет об отрицании того, что я бы назвала пре-религиозной и

В отличие от игривого, любопытного и ищущего удовольствий ребенка, который ищет «откуда он», подросток в большей степени верит, чем ищет: он нуждается в вере, чтобы продвинуться дальше своих родителей, сепарироваться от них и превзойти самого себя (я бы назвала подростком трубадура, крестоносца, романтика, революционера, защитника третьего мира, экстремиста, фундаменталиста)

Но разочарование, сопутствующее этой болезни идеальности, ведет к разрушению и саморазрушению, через экзальтацию: токсикомания, анорексия, вандализм с одной стороны и стремление к

Но если болезнь идеальности затрагивает юношество, а вместе с ним и весь мир — может ли Европа предложить лекарство? Какие идеалы она может предложить? Религиозное лечение этой болезни, мучений и бунта оказывается неэффективным, неспособным преодолеть влечения этой парадоксальной, нигилистической веры, которой придерживаются десоциализированные и разобщенные подростки в процессе глобальной миграции. Чем больше мы отвергаем ее, тем более она угрожает нам изнутри.

Это образ «жасминовой революции», созданный молодежью, стремящейся к свободе, идеалам освободителей и признанию ее особой ценности.

Но без другой потребности верить фанатик просто задохнется.

Европе брошен исторический вызов. Способна ли она противостоять этому кризису веры, в то время как религия больше не является ее щитом? Ужасающий хаос фанатичного нигилизма, затрагивающий и разрушающий способность мыслить коренится в различных частях света и подрывает основу связей между людьми.

Это концепция человечества сконструированная на пересечении греко-еврейско-христианской культуры с ее исламской ветвью, это тревога единой и разделяемой универсальности, которая кажется угрозой. Страх, который обездвиживает Европу в эти решительные времена, и является выражением неуверенностью перед этой игрой.

Способны ли мы использовать все средства — правовые и экономические, не забывая того что нам известно о человеческой душе, чтобы сопровождать, деликатно прислушиваясь, с соответсвующим образованием и великодушностью, эту пронзительную болезнь идеальности, которая обрушилась на нас и которая которая в самой Европе выражается через беззакония подростков и не только их?

На пересечении христианства (католицизма, протестантизма, православия), иудаизма и ислама Европа призвана строить мосты от одной монотеистической религии к другой — начиная cо встреч и взаимно противоположных интерпретаций, но и всегда уточняя и переоценивая ценности посредством гуманитарных наук. И оставаясь на протяжении двух последних веков оплотом светскости, Европа является тем тем местом, где можно и должно уточнить эту потребность верить, которую Просвещение, в своем порыве победить обскурантизм, игнорировало и недооценило.

Культура борьбы за права женщин

От Просвещения до суфражисток, через Марию Кюри, Розу Люксембург, Симону де Бовуар и Симону Вейль, женская эмансипация, по креативности и борьбе за политические, экономические и социальные права, продолжающейся и сегодня, предлагает основу для национального, религиозного и политического разнообразия европейцев.

Эта отличительная особенность европейской культуры также является и вдохновением и поддержкой для женщин всего мира, в их стремлении к культуре и эмансипации. Недавно премия Симоны де Бовуар была присуждена юной пакистанке Малале Юсуфзай, тяжело раненой талибами за свои высказывания в блоге о праве девочек на образование.

В противоположность окружающему спаду, лицом к лицу с двумя чудовищами: политикой управляемой экономикой и финансами и саморазрушением экологии пространство европейской культуры может стать смелым решением. Возможно, единственным, которое принимает в расчет сложность состояния человечества в его общности, уроки истории и риски свободы.

Не слишком ли я оптимистична? Чтобы использовать в качестве доказательства нравы, историю, трудности и возможности европейской культуры представим себе несколько конкретных инициатив: организовать в Париже европейский форум под названием «Существование европейской культуры» при участии интеллигенции, писателей и артистов из 28 европейских стран, такой калейдоскоп языков, культур и религий.

Речь бы там шла об исторической рефлексии и актуальности этого сообщества, множественного и проблемного, каким является Евросоюз, о вопросах, связанных с ним и о его оригинальности, ценностях и преимуществах. Этот форум привел бы к созданию Академии или Колледжа Европейских культур, федерации европейских культур, что стало бы трамплином и предтечей политической федерации. Таким образом, мультилингвизм стал бы главным действующим лицом в этой фантазии.

Юлия Кристева

перевод с французского Алеся Болгова