Уистлер против Рёскина: искусство и художественные критики

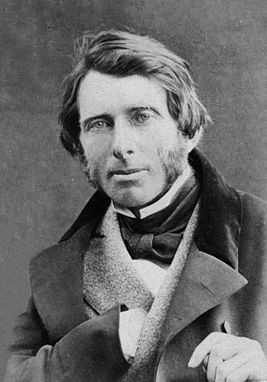

Мы публикуем отрывок из книги «Изящное искусство создавать себе врагов» Джеймса Уистлера о судебном процессе между ним и Джоном Рёскином, который, несмотря на победу истца, разорил и художника, и одного из самых влиятельных арт-критиков викторианской Англии.

Книга вышла в рамках совместной издательской программы с Музеем современного искусства «Гараж».

Уистлер против Рёскина: искусство и художественные критики

В газетном репортаже об этом деле совершенно упущена или, возможно, сознательно не затронута самая его соль и смысл. Газетные репортеры упорно, и в качестве литераторов довольно естественно, не заметили ничего за пределами непосредственно судебного разбирательства, то есть спора между

Но, по существу, война, первая стычка которой разыгралась недавно в Вестминстере, — это война между пером и кистью. Как заметил сам генеральный прокурор, она буквально затрагивает абсолютный «raison d’être» («смысл существования») критика. В ответ на вопль последних «Ils faut vivre!» («Жить-то надо!») — я в данном случае, безусловно, отвечаю: «Je n’en vois pas la nécessité!» («Не вижу необходимости в этом!») […]

Мы не касались во время процесса положения м-ра Рёскина в качестве художественного авторитета. Сказать между нами — интеллигентными людьми, но не литераторами, — что проза Рёскина фальшива и нелепа, — дало бы повод к моему избиению. А я явился в суд не для того, чтобы меня сожгли живьем или побили камнями еще до вынесения решения.

Снова и снова генеральный прокурор твердил, защищая свое дело: «Что станется с живописью, если критики не будут применять плеть?»

С таким же успехом он мог бы спрашивать, что сталось бы при подобных обстоятельствах, если б они были бы возможны, с математикой. Я утверждаю, что дважды два у математика продолжало бы равняться четырем, несмотря на жалобное хныканье профана о трех или вопля критиков, требующих пяти. Нам говорят, что м-р Рёскин посвятил свою долгую жизнь искусству и в результате является профессором искусства в Оксфорде. Таким образом, мы сразу ознакомились с его положением в свете и узнали, чего оно стоит. Но этого недостаточно, господа! Жизнь, прожитая среди картин, еще никого не сделала художником — иначе полисмен в Национальной галерее мог бы считать себя им. С таким же правом можно утверждать, что тот, кто живет в библиотеке, обязательно должен умереть поэтом. И пусть м-р Рёскин не льстит себя надеждой, что большее образование отличает его от полисмена, когда они оба стоят, созерцая, в галерее.

Они могут пребывать там до скончания веков: один — в приличном молчании, другой — произнося на прекрасном английском языке многие высокопарные трескучие звуки, подобные дровам в камине, невзирая на присутствие Мастеров, с именами которых он святотатственно бесцеремонен. Он толкует их намерения, с легкостью невежды вскрывает их недочеты и воспевает достоинства с таким потоком словоохотливости, что, если б только Тициан мог его услышать, это потрясло бы его не менее, чем был потрясен Валаам, когда первый великий критик высказал свое мнение.

За исключением этого единственного примера, к тому же немедленно завершившегося крахом, существо Критик появилось сравнительно недавно, а полного расцвета достигло лишь теперь. […]

Все это чистая коммерция!

Но — никакого плутовства! Никаких «нелепых глупостей»! Да, да! — все они желают добра Искусству. Бедное Искусство! В какую скверную переделку попала эта потаскушка, если эти джентльмены будут ей помогать. Только художник, между прочим, при этом совершенно не нужен, и с ним никто не считается. Его работы объясняет и поправляет без него тот, кто никогда в них не принимал участия, но именно на него бог — всегда благой, но иногда небрежный, — излил познания, в которых отказал автору-бедняге!

Генеральный прокурор сказал: «Некоторые люди желали бы навсегда разделаться с критиками».

Я согласен с ним и принадлежу к тем неразумным людям, на которых он указывает. Но я хотел бы, чтобы меня правильно поняли: я желаю уничтожить только художественных критиков. Вполне разумно, чтобы писатели разносили написанное для пользы того, что пишут. Кому же, как не им, настаивать на красотах литературы и сбрасывать со счетов недостатки своих братьев литераторов? Они, в свою очередь, будут уничтожены другими писателями, и эта веселая игра будет продолжаться, пока истина не восторжествует. Я предвижу вопрос: значит, о живописи должен судить художник? Он сам должен быть и критиком и единственным авторитетом? Сколь бы агрессивным ни казалось такое предположение, мне кажется, что с течением времени только он установил все каноны искусства и все шедевры, признаваемые даже господами литераторами.

Поэтому пусть произведение искусства встречают молчанием, как это было в те дни, на которые литераторы все еще указывают как на времена, когда искусство было в своем апогее. И здесь мы наталкиваемся на бесконечно повторяемую апологию существования критика и видим, как оно абсурдно. Критик считает себя пиявкой, необходимой для здоровья художника, и пишет, что способствует благу искусства. Но тем же росчерком пера он оплакивает упадок вокруг себя и объявляет, что лучшие вещи были созданы, когда его не было для оказания помощи. Нет, пусть критиков не будет! Они не «необходимое зло», но зло совершенно ненужное, хотя и безусловное зло.

Вред они приносят, а не пользу.

Имея средства развивать свои глупости, они распространяют повсюду предрассудки; к услугам критиков газеты, и через них они предостерегают тысячи людей против произведений, которых те еще не видели. […]

Посредственность, которой лестно превозносить посредственность, принимая мистификацию за мастерство, погружается во мглу дилетантизма и, получив звание знатока, кончает дни свои в полной зауми, среди старого хлама.

«Вкус» давно уже путают со способностями. Его признают достаточным основанием для суждения о музыке, поэзии и живописи. Искусство легкомысленно считают делом личного мнения, и современная цивилизация больше не признает того, что в основе искусства лежат законы, столь же твердые и точные, как в науке. Тогда как ни один культурный человек не станет претендовать на то, что он инженер, математик или астроном, и поэтому спокойно помалкивает об этих предметах, но он ужасно обиделся бы, если ему сказать, что он не имеет основания говорить о том, что, по его мнению, относится к области «Вкуса». Таким образом, он неизбежно становится опорой критика — причины и результата своего собственного невежества и тщеславия! Его слишком привлекает обаяние такой позы, и он с радостью находит этому оправдание. Скромность и здравый смысл ничем больше не возмущаются, и настает век господства «Вкуса».

Замысел очень прост: галереи должны быть открыты по воскресеньям, и публика, которую оттащили от пива смотреть Британский музей, обязана восторгаться мраморами Элджина и ценить то, что ранние итальянцы сделали для очищения их жаждущих душ!… А толкователь величайших достижений искусства чувствует себя перед ними вполне в своей сфере и развивает учение о том, что произведения Рафаэля доступны каждому зеваке, если только он пойдет за Рёскиным или в провинции будет слушать Колвина. Народ поистине просвещается на широкой основе «Вкуса», и неважно, какой именно «джентльмен и ученый» возьмется за это.

Только красноречие поведет их вперед, и самый плодовитый писатель или самый словоохотливый говорун неизбежно станет их учителем.

Гринвичская обсерватория под руководством аптекаря! Медицинское общество с Теннисоном в качестве президента! — безумие этого мы поймем. Но художественная школа, возглавляемая литератором, — никого не беспокоит. […]

И все же Рёскин стоит особняком, его сочинения — это действительно искусство, но его искусство — недостойно его сочинений…

Самая большая нелепость в том, что м-р Рёскин проповедует молодежи то, что сам сделать не может! Зачем, неудовлетворенный своим собственным даром, он решил избрать путь невежества, сорок лет разглагольствуя о том, что он никогда не мог свершить!

Пусть он откажется от своей теперешней кафедры и займет кафедру этики в университете. Он имеет право на свои лавры как мастер английской литературы, тогда как популяризируя картины, он остается петрушкой в живописи.

Перевод: Е.А. Некрасова